位于臺灣西部中央的臺中市,人口不足三百萬,“逢甲”二字頻現:有遊客們熟知的臺灣規模最大的逢甲夜市,有學子們向往的逢甲大學,有臺中知名的逢甲商圈,還有人們不經意間看到的逢甲小學、逢甲社區、逢甲大橋、逢甲路……

“逢甲”是臺灣著名抗日志士丘逢甲的學名。

今年是抗日戰爭勝利和臺灣光復70周年,秋日的臺中,每一處倣似都在訴說那段抗日的烽火歲月,提醒著人們歷史不能忘記。

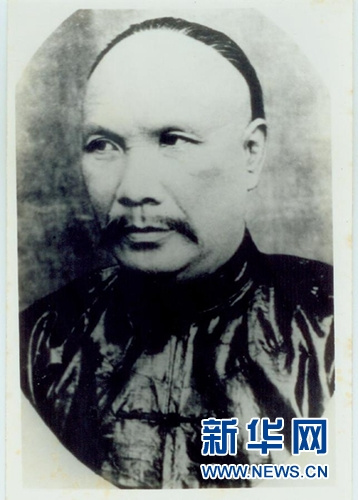

這是丘逢甲(後人丘秀芷女士提供)。

晚清抗日丘家義軍

臺中大坑地區有一座墓園。近百年過去了,墓碑上的對聯“威武彰南崁,英靈振北坑”依然清晰可見。

這是丘逢甲哥哥丘先甲的墓地,建于1917年,如今已列入當地的古跡。“日據時代,父親冒著被逮捕的危險將這些字刻了下來,就是希望有那麼一天,這段歷史可以公開于眾,為世人所了解。”丘先甲的孫女、臺灣抗日志士親屬協進會理事長丘秀芷說。

昔日丘先甲從廣東帶來的荔枝樹樹苗,如今已長成了參天大樹,守護著陵園。丘家人每年都有春、秋兩次掃墓的習慣,30多位後人相聚一起,點香、跪拜,最長者已86歲。

1756年,丘士俊從廣東來到臺中東勢大茅埔,墾荒種田,丘家人開始了在臺灣的生活。1864年,丘逢甲出生,因當年為甲子年,故取學名逢甲。

1894年,甲午戰爭爆發時,剛剛步入而立之年的丘逢甲滿懷抱負。“甲午戰事起,丘家人就意識到,日本覬覦臺灣已久,中日之間必有一仗。”丘秀芷說,丘逢甲出面號召,成立以客家人為主的團練。

當年8月,丘逢甲開始辦團練,全臺共編16營,每營設統領,丘先甲帶的信字營人數最多。

1895年4月,在中日甲午戰爭中落敗的清政府被迫與日本簽訂喪權辱國的《馬關條約》。聽聞後的臺灣人十分悲憤,各地紛紛組織義軍抵抗日軍。

隨後,義憤填膺的丘逢甲、丘先甲上書臺灣巡撫唐景崧,要求準備抗擊來犯日寇。丘逢甲、丘先甲以“抗倭守土”為名,號召創辦義軍,帶頭變賣家產以充軍費,並動員親屬入伍。丘逢甲擔任全臺義軍統領。

“這些義軍沒有什麼武器,很多人是“竹竿接菜刀”。”丘秀芷說,經過一個月的浴血奮戰,義軍傷亡慘重。

位于臺中市豐原區頂角潭的丘家祠堂里,大廳正上方擺放著丘逢甲的進士牌。管理人員丘皇源說,這里曾是中部抗日義軍最後的聚集地。

“當年這里四邊環水沒有橋,周圍又長滿了層層的刺竹,義軍們比較容易據守。”丘皇源說,進士牌是當時義軍留下的珍貴物品,聽說還留有土槍等其他物品,但現在已無從考證。

這是丘先甲的全家福(後人丘秀芷女士提供)。

積極奔走光復臺灣

採訪中,丘家後人提到最多的是,丘逢甲的兒子丘念臺從大陸不斷寄來的國文書籍。正是這些書籍,伴著日據時代他們的成長。

日本殖民統治臺灣長達50年,期間採取高壓政策,推行奴化教育,妄圖割斷臺灣民眾的中華民族意識,包括嚴禁臺灣民眾學習和使用漢語。“小時候,父親要我們必須學國文,還要會講客家話,連嫁入丘家的媳婦也要如此。”丘先甲的孫子、如今已86歲丘文彥說,“伯父丘念臺會不斷從大陸給我們寄書,閱讀這些書籍,是我們最大的快樂。”

丘念臺是丘逢甲的大兒子。從名字上就可以看出,丘逢甲對臺灣用情至深。

1914年,20歲的丘念臺成為廣東省留日官費生。在東京留學期間,為完成父親的遺願,丘念臺聯絡許多臺籍學子組成“東寧學會”,在生活上幫助臺灣同胞的同時,暗中指導他們閱讀祖國的課本,學習祖國的語言。

“務驅倭復臺,不得有渝。”丘念臺和許多臺籍同胞共宣誓,恢復故土。此時,臺灣島內“霧峰林家”林獻堂也正在領導臺灣知識分子從事民族運動。丘念臺和林獻堂彼此聯係,共商光復臺灣大計。

也是在此期間,丘念臺利用寒暑假回國,給在臺灣的親人們寄去很多書刊。丘秀芷說,這些書刊有語文、地理、歷史,還有《京戲大觀》《三國演義》等,許多書都是與民族精神相關的。

1925年,丘念臺回國受聘于廣東大學,1930年任廣東省工業學校校長。在妻子的協助下,他辦華僑補習班,專收臺灣學生,一面鼓勵他們發奮向上,另一方面逐步培養愛國思想。

1931年,九一八事變。正準備舉辦私立華僑大學來收納臺籍同胞、散播祖國文化的丘念臺覺得,自己再不能固守于“文人”本行,于是積極參與國是。在當時,東北多支義勇軍奮起抗日,丘念臺在上海與廣州呼吁“支援東北塞外義勇軍”,妻子也將嫁妝典當賣掉,籌措資金,助丈夫成行。丘念臺曾帶著捐款與財務,兩度出山海關。

1937年,七七事變,全面抗戰爆發。1938年10月,廣州淪陷,丘念臺成立東區服務隊,輔助政府動員人民,展開長期對日抗戰。服務隊吸引了很多臺灣青年學生。

“那個時候,丘念臺背著包袱、毯子,到一個個鄉村小鎮去做宣傳。”丘秀芷給記者出示了丘念臺當年所編的服務隊隊歌:“步行二千里,東區服務隊,動員民眾自衛……嶺外三州做根據,除人民疾苦,善人民生計。大家齊奮起,老幼男女,必收復失地。”

“年輕的時候不懂,慢慢才了解,常年受苦的丘念臺伯父一生無我無私、永不改變愛民族的心性。”丘秀芷說。

丘家後人在丘先甲墓前合影。新華社記者 韓瑜慶攝

共享史料共寫史書

75歲的丘秀芷雖出生于日據時代的臺灣,但幸運的是,她成長在光復後的臺灣。丘秀芷告訴記者,筆名“秀芷”是念臺伯父所取,這讓她對祖國大陸有著深深的向往。

高一一次偶然的機會,丘秀芷發現家里的一個印章,上面寫著“臺灣義軍總帥丘逢甲”,這段埋藏許久的家族抗戰史才逐漸浮出水面。

成年後的丘秀芷,對祖輩們的故事有一種天然的好奇心,她傾其所有開始了對丘家抗日歷史資料的整理。而資料的整理過程並不容易,丘秀芷稱自己是“摸象和拼圖”。

讓丘秀芷感動的是,經過多方努力,1983年,她和姐姐丘應棠一道,將丘逢甲的《柏莊詩集》和“冬官弟”匾買回,捐給了臺灣歷史博物館。“漂零剩有鄉心在,夜半騎鯨夢渡臺。”丘秀芷說,這是她看到的丘逢甲最後的遺墨。

從考證丘家抗日史起,丘秀芷開始關注起更多抗日家族的故事。2014年出版的《破碎山河誰來補?——臺灣抗日先賢先烈傳》,書中30位抗日志士個人及家族的傳記中,丘秀芷承擔了其中10位的寫作。

近年來,兩岸交流日益頻繁,丘秀芷常常被邀請至大陸,講述中華民族抗戰史中那段可歌可泣的臺灣人民抗戰史。常陪同丘秀芷一起去大陸的堂妹丘蕙文說,“大陸也有丘家祠堂,也有很多抗日史料,大家在一起,真切感受到了一家親、心連心,這種感覺實在是太美妙了。”

僅今年,丘秀芷已前往大陸十幾次。“我們非常願意提供臺灣抗日部分詳實的歷史資料給大陸,讓更多的人了解這段歷史。”丘秀芷說。(記者孟昭麗、陳鍵興)

[ 責任編輯:盧佳靜 ]