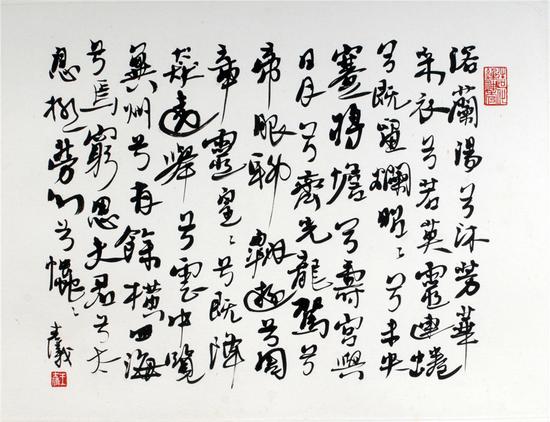

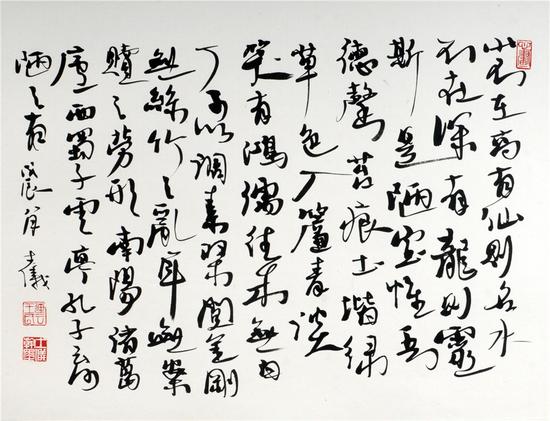

“心聲再起 翰墨京華——王士儀書法展”將于9月3日至12日在時間博物館盛大舉行。展覽匯集王士儀書法作品60余幅,借古語“得書都在字功外”之意,力圖突出表現王教授“骨法用筆”之度。

本次展覽以藝術家個人獨創行草為主,展出內容包括文學、哲學、儒釋道三宗;藝術、詩詞以及他個人詩作,旨在藉書藝介紹中華文化,尋對于傳統書法藝術表現的更多感動。

王士儀認為,臨摹是創作的必經方法與過程。從描紅到一家、一體、一派;從完全不像,經過日漸功力,到完全像,再到不完全像,所謂“似也不是,不似也不是”到不似之似的自修歷程,本人稱之為面秀、骨秀、神秀,到最後能成為真正書家的大化等四個階段。在我國傳統書法家,往往滯留在倣摹(背摹、意摹)階段,就算是成功的書家了,近千年的館閣體派書家無一例外。實質上,還是屬于摹倣的范疇。一旦依賴臨摹對象,在作品的背後,就有個影子的呵護。不僅可以減少批評,且可贏得相類智商者的認同與讚賞。不自覺的,至少已淪為自己臨摹對象物的技工巧匠,這就是歷來所謂的書家。他們並未呈現出屬于自我性格的大化境界。他們的成果與本人所為真正達成“前無古人”的藝術家,還有一段望而不可及的遙遠距離。這就是為什麼要把董其昌這類大家丟掉的理由。

如此來說,臨摹到底是什麼?他的功能又是什麼?這是本質之問。我想提出對臨摹到創作的個人看法。在書法上,臨摹,我認為是一種主觀審美認同。一位學習王字的人,比如梁武帝、陶宏景,到唐太宗喜好王字,是經過自己審美的辯證,而到認同王字所構成的美。至于因為一時制度或其他因緣,而非起于自己的認同,就跟寫王字的人,是說不出個緣由的;事實上,是一代一代的盲從。一旦自己認同王字,而又認為寫得王字精髓時,一定感到內心深處的滿足;既然滿足了,根本下意識的無意于改變。比如曾克耑,在卅歲已經從褚字或瘦金體中另成一格,到他八九十歲一直不曾有所改變。或許滿足自己的審美;或許受限于別人只要求這種風格,所以無法任意的改了。這種情況稱之為:自己的手為鬼所縛。

那麼,將如何讓自己掙脫手上鬼的束縛呢?依個人的認知就是在審美上認同另一種,而取代原先的一種。比如以魏碑取代王字。正如何紹基以魏碑《張黑女》取代唐楷法的顏真卿。如果在主觀審美的認同成長中,又想掙脫手上魏碑的鬼,就再找下一個更大的認同,傳統愈大,認同的成果也愈大。如此,由一家到一家;一派到一派的不斷認同中,提升創作審美的成長。到達這個境界,試問,我們還會欣賞當初學習大歐《皇甫誕》是唯一的美嗎?令人懷疑的是那些能臨摹數十家的書家,也是一次又一次;一家到另一家;一派到另一派的“認同”為什麼還是被稱為copyist呢?這類書家只能說他不是每一次的審美認同,只是增加一次技巧罷了。自誇擅長幾十家者,所謂束縛手上幾十家的鬼者,而只能算是幾十種技巧而已。相反的,本人所指審美的第二次認同,是將第一次認同筆法成果成為第二次筆法成分的一部分。一次增加另一次的經驗與認識;下一次認同傳統愈大,則創作的成果也愈大。擴大認同范疇的大小,就看認同層次的認知深淺而定了,這種思想是奠定創作的根基。

[心聲再起翰墨京華——王士儀書法展]

展覽時間:2016年9月3日至12日

展覽地點:時間博物館(北京市東城區鼓樓東大街298號,時間展廳)

開幕式時間:2016年9月3日上午10時

主辦單位:保利藝術博物館

承辦單位:北京東方保利文化藝術有限公司

協辦單位:北京保利藝術中心有限公司

臺灣辜公亮文教基金會

[責任編輯:盧佳靜]