特展海報。

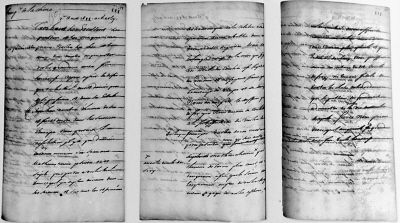

路易十四致康熙皇帝的信。

“獲知在陛下身邊與國度中有眾多飽學之士傾力投入歐洲科學,我們在多年前決定派送我們的子民,6位數學家,以為陛下帶來我們巴黎城內著名的皇家科學院中最新奇的科學和天文觀察新知……”

臺北故宮正在舉辦的“康熙大帝與太陽王路易十四特展”中,這封泛黃的復印件引來不少觀眾的駐足、讚嘆。

那是1686年,歐洲的中國熱方興未艾,法國路易十四派遣多位科學家以海路方式赴中國的同時,也派遣一個科學傳教團借道俄國,計劃通過陸路赴中國。因為以當時的技術,海上航行十分兇險,從歐洲赴中國,常常6艘船安全抵達不到1艘。不過,當時的俄羅斯規定,若未持有法令文件,任何人不得繞行西伯利亞前往中國。為此,路易十四分別致信俄國彼得大帝和清朝康熙皇帝。這份泛黃的復印件就是寫給康熙的信。可惜,俄羅斯拒絕借道,這封信始終未能送達康熙大帝的手中,現收藏于法國外交部。

然而,中法交流的渴望並沒有因此而停息,1688年,路易十四派遣的科學家歷經3年艱難行程,抵達了北京。這幾位科學家也是耶穌會士,成為康熙大帝與路易十四遠隔萬里的對話橋梁。其中的白晉、張誠進入清宮,成為康熙的數學、天文學、物理學甚至人體科學的老師。

此次特展中有一份現藏于巴黎自然史博物館的《欽定骼體全錄》,見證了康熙是位求知若渴的君王。8本手稿黃絲裝冊,一律是工整的滿文,文內還配有黑白人體素描圖。據介紹,這是科學家巴多明神父改寫的醫學著作。在第一冊里,附有巴多明神父寫給皇家科學院的信,說明這本書應康熙大帝要求撰寫,康熙認為學習解剖學最便捷的方式就是譯成他的母語滿文。

在康熙身邊生活了5年的白晉1697年回到法國。在回去的路上,他撰寫了一本《康熙帝傳》。這本泛黃的小書也是特展展品之一,書中對康熙推崇備至:好學、知人善任、隨機應變、關懷人民生活、生活儉樸等,“具備天下所有人的優點,在全世界的君主中,康熙帝應列為第一等的英主”。

太陽王路易十四與康熙帝很可能惺惺相惜。他們有太多相似的背景,都是幼年喪父,很小就登基,康熙8歲,路易十四5歲,都曾生活在輔佐大臣的陰影下。少年康熙最後計擒鰲拜,奪回了大權,路易十四則直到馬薩林壽終正寢,才真正執掌了大位,也因此,他再未設宰相。兩人同樣精力充沛,路易十四每天工作6到10小時,康熙在位61年除了生病、重大節慶幾乎無一日不聽政,即使北京地震時都沒有中斷。當然,他們好武、專制,但相對于帝王來說,兩人都稱得上明君,使大清帝國與法蘭西國都躋身于當時最強盛國家之列。尤其值得一提的是,兩位君主對于科學與藝術都懷有濃厚的興趣,對文化發展與交流發揮了重要作用。康熙愛好書法、哲學,對生活萬物充滿好奇;路易十四有極好的音樂天賦,喜愛表演藝術,大力引入歐洲著名文學家、藝術家、科學家,使歐洲文化中心自意大利移往法國。中國與法國,完全不同的兩種文明,也因為兩位帝王的個人特質,增加了相遇的機會。

一件件展品無聲地訴說著中法文化的交會與碰撞:法國倣制的白瓷中國男女像,展現了十八世紀歐洲對中國的憧憬與想象;法國聖克婁工坊制作的錫釉陶垂帷花卉藥瓶,圓口、溜肩、長圓腹,以鈷藍彩的紋飾,正是中國人看慣的纏枝牡丹花葉……更不用說路易十四在凡爾賽宮中建造的特里亞農瓷屋,成為西方人眼中神秘中國的象徵。

借著兩岸故宮豐富的收藏,可以看到更多印在清宮文物上的西方元素:藏于北京故宮的康熙禦制角尺,通體銀質,刻度清晰,白晉曾說:“皇上(康熙)在研究數學的過程中,已感到最大的樂趣,因此,他每天都和我們度過兩三個小時……”透明玻璃水丞宛如西方墨水瓶,康熙35年(1696年),造辦處玻璃廠正式成立,開啟了清宮玻璃器的制造。還有在瓷胎、銅胎、宜興胎等不同材質上的畫琺瑯器,雖是中國傳統的花卉圖案,不少流露出西方寫實畫的風採……

徜徉在臺北故宮中,回想著康熙大帝與太陽王路易十四的風採,更令人讚嘆與沉醉的是,跨越千山萬水,兩大文明相遇,激蕩起綿延至今的漣漪。

[責任編輯:李帥]