菜販導演張博鈞(左)自掏腰包兩百萬,完成臺灣第一部黃緣螢生活紀錄史。圖為影片截圖。(圖片來源:臺灣《聯合報》)

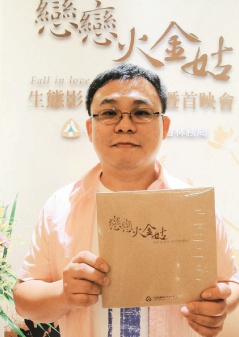

菜販導演張博鈞自掏腰包200萬,完成臺灣第一部黃緣螢生活紀錄史。(圖片來源:臺灣《聯合報》)

中國臺灣網7月17日消息 臺灣菜販張博鈞兩年多來每天半夜一點到三重批發市場批菜賣菜,白天窩在臺北縣石門鄉老梅村的梯田,自掏腰包近200萬(新臺幣,下同),連老婆也拿出私房錢,“傾家蕩產”完成了有電影質感的螢火蟲生活史紀錄片“戀戀火金姑”。

據臺灣《聯合報》報道,張博鈞高中起和螢火蟲結緣,有一次他和同學到淡水看夕陽,被沙灘上螢火蟲發出的微弱光芒深深吸引。這些光芒引領他走進螢火蟲的世界,之後,他四處採集螢火蟲,還到學校、圖書館收集數據、埋頭研究。

張博鈞的父親是賣菜郎,高二時張博鈞以螢火蟲生態研究拿下科學展覽的生物科第三名。他父親每天以10元、20元賣出一把把青菜,為他買下人生第一個6萬元的攝影機,也為他在生態研究上注入一劑強心針。

高中科展時,張博鈞鼓起勇氣請臺大昆蟲係教授楊平世協助,沒想到楊平世不僅出借實驗室、攝影機、顯微照相機等器材,甚至連研究生都“出借”幫張博鈞投入調查。當年的這群研究生,往後也成為螢火蟲研究路途上的夥伴!

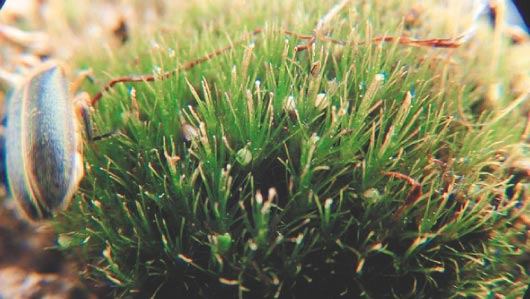

張博鈞說,大學讀水產養殖,他卻跑遍北臺灣採集記錄螢火蟲生態,因此認識石門鄉老梅村農民黃天機。“那時放眼望去,滿山滿谷都是螢火蟲的點點星光”,張博鈞回憶說,當時在黃天機的田中發現稀有的條背螢幼蟲,“血脈賁張”。

張博鈞從臺軍退伍後曾在電視臺作生態節目攝影,但臺灣的生態片受限于拍攝時間長、經費高、回饋少,電視臺紛紛收手。三年前臺灣林務部門啟動自然生態影片記錄補助計劃,吸引張博鈞完成想為老梅村生態發聲的夢想。

多年來追逐螢火蟲的身影,張博鈞發現不少賞螢的私房景點,他說,過去虎山溪、關渡平原、“中研院”後山、石碇等地,“螢火蟲多到騎機車都可以撞到”。可惜一盞盞路燈隨著道路高高架起,螢火蟲失去過去隱身的黑暗,“看不見彼此在黑暗中的光芒,才是螢火蟲數量銳減主因。”

他自掏腰包近兩百萬終于圓夢,笑稱“得賣整座山的菜才能賺回來”。未來還會繼續賣菜籌錢,呈現更多臺灣生態,喚醒民眾對保育的關注。 (中國臺灣網 田雲鵬)

[責任編輯:田雲鵬]