編者按:本月初,經濟日報社派出8位記者分赴8個貧困村,進行為期一個月的精準扶貧駐村調研採訪,第一時間發回的“金記者扶貧日記”係列報道在中國經濟網發布後,引起廣泛關注。一篇篇日記從何誕生?記者們在村中的生活究竟怎樣?“金記者駐村扶貧·花絮”為您揭曉。

經濟日報·中國經濟網記者李華林沒想到,自己蹲點貧困村的一則報道遭遇網友質疑。

“在湖北省坎子山村貧困戶代金濤家,當經濟日報·中國經濟網記者問起家里一年有多少收入時,代金濤顯得有些迷茫,左算右算也給不出個大概數。一旁的村支書魏登殿反而對他的家底一清二楚:一畝地包菜能賣3600元,三畝地土豆能收入8000元,四畝地玉米能有2000元,再加上三頭牛,一年總也有個2萬元收入。”

對于這段內容,有網友表示懷疑:貧困村種地收入能有這麼高?包菜、土豆、玉米能賣這麼高價?“種一畝包菜看能出3600嗎?玉米一畝出500,你打多少糧?現在玉米不到6角一斤!”文中提到的村支書魏登殿也被質疑是“吹牛”。

圖為坎子山村貧困戶代金濤

看到質疑,李華林第一反應是:莫非弄錯了?畢竟自己不是行家,之前沒怎麼接觸過蔬菜價格。

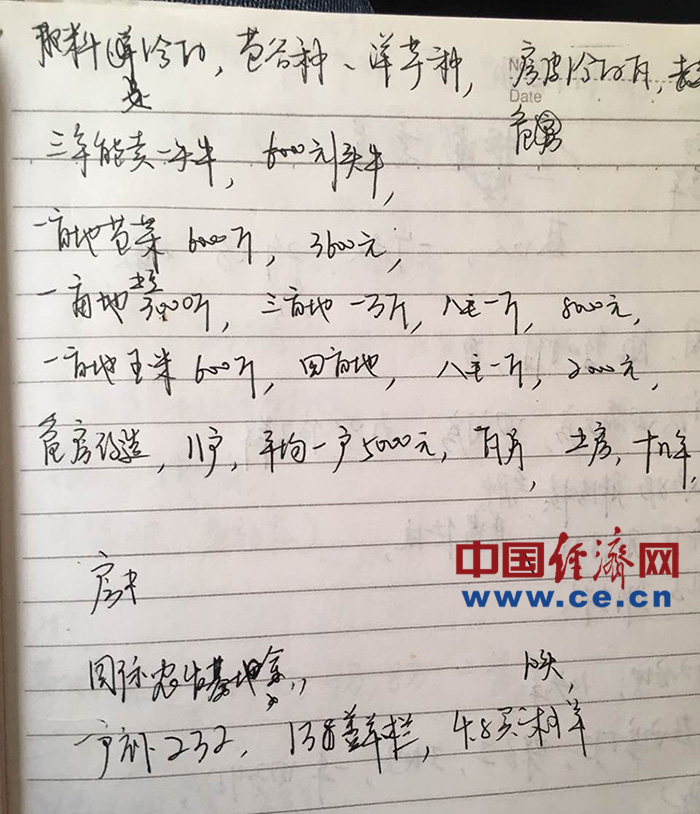

翻看手中的採訪本,李華林平靜下來。“一畝地包菜能賣3600元”等數字並不是隨口說說,而是在代金濤家採訪時,一筆一筆算出來的,採訪筆記中記得清清楚楚。

圖為經濟日報·中國經濟網記者李華林採訪筆記中記錄的代金濤一家收入

不過,新聞報道容不得半點“水分”。帶著網友的疑問,較真的李華林馬上進行多方求證。

她找到魏登殿,問他有沒有誇張。“沒有!”63歲的老支書魏登殿當場給李華林又算了一遍賬,對照著之前的採訪筆記,確實沒出入。魏登殿告訴李華林,這些數字是按每畝地最低收成保守計算的,有的家庭收入比這還高。

李華林詢問坎子山村所屬的湖北口回族鄉黨委書記楊洪來,得到的回復也是“沒問題”。那為何村里蔬菜賣價高,包菜能賣到6毛一斤,土豆和玉米也能賣到8毛一斤?楊洪來解釋,這里海拔高,日照長,晝夜溫差大,農作物品質好,屬于高山無公害蔬菜,所以收購價格高。

在坎子山村,到處可見套種的玉米、包菜和土豆

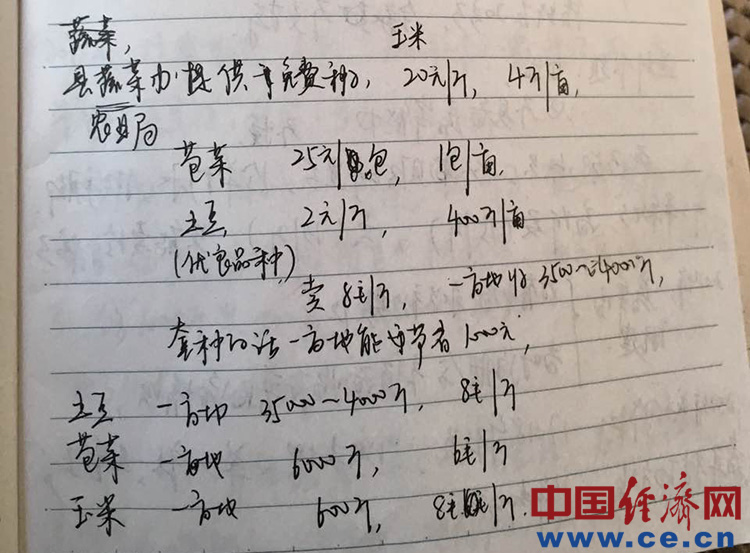

李華林又走進貧困戶家中直接求證。聽說有人懷疑種地收入,村民魏堯林笑了:“我家去年嘗試種了7分地的包菜,就賣了近4000元。”魏堯林給李華林算了一筆賬,如果三畝地各種一種蔬菜,一年至少能收入近7000元,如果是套種,收入只會更多。67歲的郭邦堂也告訴李華林,去年他種了三畝玉米、一畝包菜、兩畝土豆,入秋一賣,掙了8000多元。

圖為經濟日報·中國經濟網記者李華林採訪筆記中記錄的魏堯林算賬細目

圖為經濟日報·中國經濟網記者李華林(左一)採訪貧困戶郭邦堂

李華林的心踏實了。她隨即撰寫《被兒子質疑的村支書和漸成氣候的扶貧產業》回應網友質疑,不僅厘清了代金濤家的“種地賬”,也弄清了前因後果:

“坎子山村種地能掙錢,並不是一直如此,改變還是近兩年的事。‘以前大家也種包菜、玉米和土豆,但因為交通不便運不出去,也沒有市場,種得少,只夠自己吃。’魏堯林說,這兩年,村里基礎設施完善了,原來走到鄉鎮上來回要一天,現在開車十幾分鐘就能到,賣菜也方便。更關鍵的是,村里2014年成立了坎子山高山蔬菜專業合作社,幫助全村村民賣蔬菜,銷往醫院、中學和超市,去年一年就賣了280萬斤,‘不愁賣’ 。”

俯瞰坎子山村

坎子山村坐落于海拔1700米的大梁山上,“九分石頭一分土”,400多戶居民零星散落在各個山間,一戶人家坐落一座山頭是常見的事。從一個村民小組去另一個村民小組,走上兩三公里路,翻過三四座山更是稀松平常。

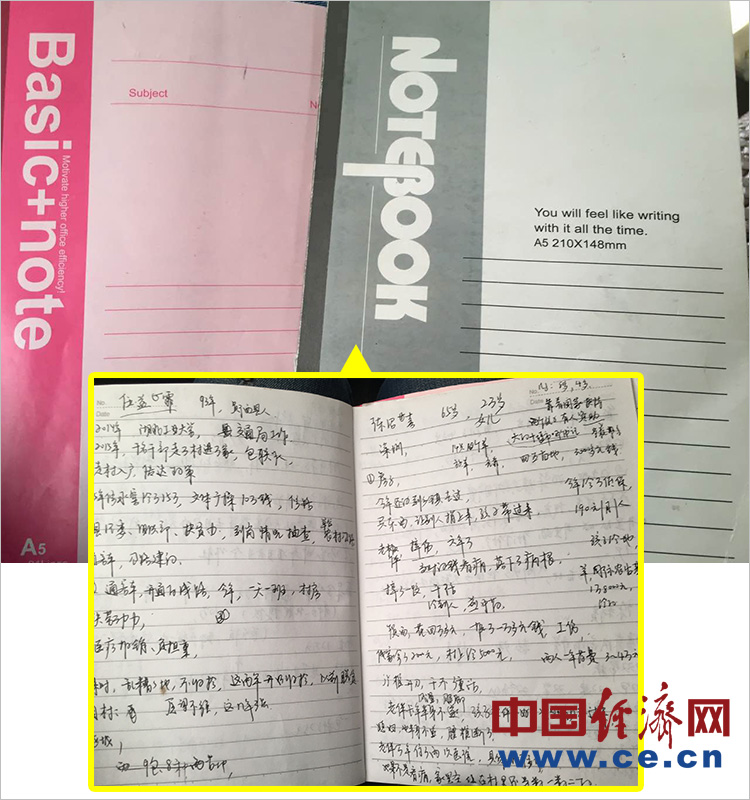

在這里蹲點半個多月,李華林已經入戶採訪了大約20戶鄉親,加上村幹部,至少和30多名當地幹部群眾進行了零距離交流,採訪筆記寫滿了2個本子。

圖為經濟日報·中國經濟網記者李華林的採訪筆記

她跟著魏登殿“巡山”,在坎子山頂,聽這位老支書指點“江山”:村里哪一塊地適合用作易地扶貧搬遷安置點,哪一塊地應該用來稿種植業,哪一條路還需要拓寬延伸……

她坐在村幹部的摩托車後面,一起走山串戶。

圖為經濟日報·中國經濟網記者李華林坐上摩托去採訪

在孟志國、劉安山和魏志國家,李華林看到,這些“坎子山村的光棍們”前半生因為貧窮娶不起媳婦,人到晚年住進政府免費提供的保障房,總算老有所養。

陳紹喜老兩口向李華林傾訴了因病致貧的坎坷遭遇。一場大病造成的經濟負擔,不啻為一場災難,所幸的是,多重報銷等兜底措施為農民建起一道很好的“防災網”。

李意蓮開心地告訴李華林,再過3個月,自己就能從現在住的羊圈搬到村路對面的新房。過去,全家9口人擠在不足70平米的土磚房里,搬家後,能分到共225平米的2棟小洋樓,還配有一個能養10頭羊的羊圈。

圖為經濟日報·中國經濟網記者李華林採訪陳紹喜和他飽受風濕折磨的老伴

採訪的同時,李華林在不斷思考。

“光棍現象的根源,往往都是經濟問題。要讓歷史不再重演,讓年輕人不再被迫光棍,讓老年光棍不用擔心老無所養,說到底,還是得依靠大力推進脫貧攻堅,改善農村與農民的經濟狀況。”

“增強貧困地區的醫療資源,提高貧困農民的健康狀況是健康扶貧的源頭之舉。讓農村地區實現病有良醫,不用扎堆往市區跑,不再因為擔心車旅費硬抗,從小病就預防起,應該是健康扶貧的題中之義。”

“易地扶貧搬遷,不是一搬了之。搬下來後,如何生存?這是所有搬遷農民最關切的問題。”

……

圖為經濟日報·中國經濟網記者李華林和坎子山村支書魏登殿(左)爬坎子山

今年28歲的李華林進入經濟日報社工作已經2年,一直堅持求真求實、貼近群眾的新聞理念。被問及此次深入貧困村進行蹲點採訪的感想,她告訴中國經濟網記者:

“雖然之前也零散做過一些脫貧攻堅報道,但如此近距離地接觸鄉土中國,了解山村農民的疾與苦、喜與樂,卻還是頭一回,這也應該是我整個記者生涯中極其難得的體驗。蹲點了二十多天,不能說對脫貧攻堅有了全盤深刻的了解,卻也更深入地知道了一些現狀,發現了一些問題,挖掘到一些好的做法,更能從實際體諒地方政府的不易,知曉貧困山區脫貧的艱難。這對我今後的報道工作而言,無疑都是一筆寶貴的財富。”(中國經濟網記者 景遠)

[責任編輯:郭曉康]