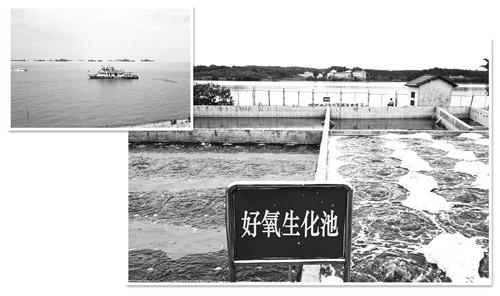

右圖 湖南岳陽勝奇畜牧有限公司的好氧生化池。該公司配備廢棄物一體無害化綜合處理係統,畜禽糞污固液分離後,通過多級好氧池、多級碳過濾、水草過濾,最終能夠達到可養魚、可澆地的水質排放標準。經濟日報記者 喬金亮攝

左圖 東洞庭湖漁業生態環境整治現場,湖南漁政部門船只在巡查。本報記者 喬金亮攝

隨著我國養殖規模不斷擴大,傳統種養結合的模式被打破,種植養殖經營主體逐漸分離,養殖污染問題成為農業發展的一大瓶頸。

為更好探索解決這一難題,農業部日前宣布,選擇湖北松滋市和湖南岳陽縣、津市市、赫山區4個生豬養殖縣(區),啟動洞庭湖區畜禽水產養殖污染治理試點,進一步建立養殖廢棄物綜合利用的有效模式,積極探索政府支持、市場運作、社會參與的運行機制,通過政策、技術和機制等方面的集中發力,為全國養殖污染治理積累可推廣的經驗。

資源利用能力不足

湖南岳陽縣是全國生豬百強縣和全國水產品生產重點縣,養殖業產值佔農業總產值的51.4%。近年來,畜禽水產養殖規模逐步擴大,但養殖污染也日益嚴重。岳陽縣畜牧水產局局長柳衛平介紹,該縣有些養殖場存在直排現象,少數實施投餌投肥,3.37萬畝精養魚池出現輕度養殖污染,2.1萬畝湖泊、水庫水質富營養化。

糞污處理難度加大、資源化利用能力不足是湖區養殖業面臨的普遍問題。湖北松滋市每年產生畜禽糞污168萬噸左右,但由于人工及運輸成本增加,普通農田使用畜禽糞污、沼渣沼液相對減少。此外,很多養殖場重生產輕環保,對糞污處理設施的投入和建設普遍不足,一些未經治理的畜禽場形成污水滲漏。

岳陽縣、松滋市所在的洞庭湖區是我國第二大淡水湖,涉及33個縣(市)。“養殖總量大、密度高,加之湖區水網交錯、地下水位高,一些沒有得到合理利用的養殖廢棄物滲入地下水、流入洞庭湖,給湖區生態建設帶來壓力。”湖南省畜牧水產局局長袁延文說。

洞庭湖區面臨的問題是南方水網地區養殖污染嚴重的一個縮影。南方水網地區包括珠三角、長三角、長江中遊等5個區域,既是重要的水源地,也是養殖主產區和主銷區,成為當下全國養殖污染治理的重點。

農業部農業生態與資源保護總站站長王衍亮說,隨著養殖業集約化程度越來越高,廢棄物資源化利用率較低的短板日益突出,污染排放呈上升趨勢。比如,近幾年我國畜禽養殖量不斷增加,去年生豬出欄超過7億頭,年出欄500頭以上的規模養殖比例達到45%。與此同時,養殖廢棄物處理設施建設卻相對滯後,使得廢棄物由農家肥變成了污染物。

著力糞污和病死無害化處理

養殖污染能否被有效控制主要看兩方面:一是畜禽糞污能否得到有效處理,二是病死畜禽能否獲得無害化處理。

面對當前嚴峻的養殖污染形勢,農業部畜牧業司司長馬有祥認為,一方面要按照農牧結合、種養平衡的原則,推廣有機肥還田利用,促進農牧循環發展,鼓勵企業投資有機肥生產。另一方面要大力推行標準化規模養殖,支持規模化養殖場配套建設畜禽糞污處理設施,搞好畜禽糞污綜合利用,在種養密度較高的地區因地制宜建設集中處理中心,探索規模養殖糞污的第三方治理與綜合利用機制。

據介紹,農業部已提出,力爭到2020年,75%以上的規模畜禽養殖場(區)配套建設廢棄物貯存處理利用設施。

養殖過程中,動物死亡不可避免。據中國畜牧業協會統計,我國近年生豬年出欄量達7億頭。按保守的正常病死率為5%。國家明確規定對病死動物不準宰殺、不準食用、不準出售。

如何推動病死豬無害化處理?浙江龍遊的做法很有代表性,以政策性農業保險作為杠桿,當地建立了一套“政府監管、財政扶持、企業運作、保險聯動”的生豬無害化處理運行機制,對進行統一無害化處理的死豬,給予保險賠償。“每處理一頭死豬,處理中心將獲得80元的政策補貼。所以,對于處理中心來說,處理死豬越多越有利;而對保險公司則是死豬越少越有利。保險公司和無害化處理中心相互監督,可以保證死豬數量的真實性。”病死豬無害化處理企業、浙江集美生物技術公司董事長鄭燦告訴記者。

作為農業部病死動物無害化試點縣,如今在龍遊,養殖戶發現病死豬後就會向當地的無害化處理中心報案,一般在3天內,處理中心的收集人員會同保險公司的查勘人員上門“取貨驗貨”並可據此理賠。龍遊縣畜牧局局長林海虎說,以經濟利益引導養殖戶主動報告病死豬,使病死豬回收率大大提升。

產業轉型升級是根本

綠色的水稻、紅色的魚群、不遠處的粉牆黛瓦,構成一幅樸素又動人的田園風景畫。這是記者此前在湖北省一處稻田綜合種養現場看到的場景。

近年來,稻魚綜合養殖發展迅速。“魚菜共生”生態種養模式已在湖北省范圍開展示范,監利、公安、洪湖等地稻田綜合種養面積均超過10萬畝。評估顯示,魚稻綜合種養地區化肥使用量平均下降30%以上,農藥使用量平均下降70%以上。

雖然生態養殖業被認為是確保環境安全的一種有效模式,但因投資大、見效慢,還存在一些難題。一是“資源環境有價”的理念尚未形成,生態養殖業產業化水平總體較低,各類經營主體的積極性還不高。二是政策保障體係尚不健全,農業資源環境保護和農產品優質優價的政策激勵機制還不完善。三是成熟、可推廣的典型技術模式仍然缺乏,相關技術推廣服務仍不到位,特別是適應規模化、集約化的生產經營模式還有待完善。

農業部農村經濟研究中心副主任郭永田認為,引導產業升級,應發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用,引導金融資本、社會資本投向農業,擴大農業保險覆蓋范圍,降低經營風險。創新投資方式,對于種養結合、農牧業廢棄物資源化利用等能夠落實收費機制的建設項目,在完善特許經營、政府購買服務、兜底補貼等配套措施基礎上探索推進PPP模式,利用社會主體參與建設與運營。

馬有祥表示,處理畜禽養殖污染問題的總體思路是,在補短板上下功夫,統籌畜禽生產和環境保護,在生產發展中同時解決養殖污染問題。畜牧部門已發布《全國生豬生產發展規劃》,開展畜禽養殖標準化示范創建和畜牧業綠色發展示范縣創建活動,旨在調動地方積極性,推進養殖業轉型升級,實現生產生態協調發展。(經濟日報記者 喬金亮)

[責任編輯:袁楚]