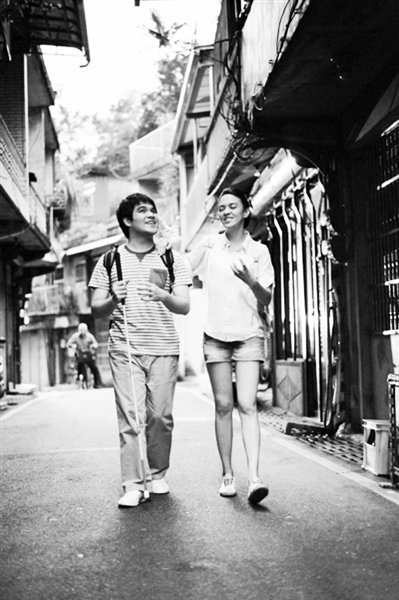

《逆光飛翔》

去年,曾代表臺灣角逐奧斯卡的“零差評”電影《逆光飛翔》,登上大陸銀幕,票房只有人民幣772萬元,被許多媒體稱為“遺珠之恨”。近年,臺灣電影在大陸折翼已經是屢見不鮮的現象。為什麼臺灣電影到大陸市場“水土不服”?如何改變目前的窘境?6月14日,作為海峽論壇的活動之一,第6屆海峽影視季兩岸電影座談會在廈門舉行,兩岸電影人對臺灣電影如何進一步開拓大陸市場進行了深入的探討與研究。

臺灣電影在大陸表現不佳

《那些年,我們追過的女孩》、《LOVE》、《賽德克·巴萊》、《星空》、《翻滾吧,阿信》、《雞排英雄》……自2010年兩岸簽訂了ECFA(《海峽兩岸經濟合作框架協議》)起,大陸電影院里放映的臺灣電影越來越多。

然而,除了《那些年,我們追過的女孩》等個別電影,大部分臺灣電影在內地票房並不理想。《雞排英雄》在臺灣的票房是約2500萬元人民幣,但在內地上映時僅僅取得120萬元人民幣;青春勵志電影《翻滾吧,阿信》在臺灣人氣與口碑俱佳,在內地僅僅取得了620萬元人民幣票房;而去年,曾代表臺灣角逐奧斯卡的“零差評”電影《逆光飛翔》,登上大陸銀幕,票房只有772萬元人民幣。

為什麼臺灣電影在大陸會遭受“滑鐵盧”?前來參加兩岸電影座談會的臺灣知名導演馮凱認為,其中一個原因是臺灣“文青”導演多,人文氣息比較重,喜歡思考人文、藝術、社會價值,比較少思考觀眾想看什麼,市場需要什麼。“不是說這樣不好,而是要把心再打開一點點。”馮凱說。

不只是“小清新”風格的文藝片在內地電影市場失靈,在福建恆業電影發行有限公司總經理陳輝看來,臺灣電影強烈的本土意識也造成內地觀眾的觀影障礙,“內地觀眾對臺灣電影已經有了固化的認識,如果沒有強有力的作品出現,就很難改變這種認識。”

[責任編輯:張潔]