摩拜和ofo雙雙陷貪污傳聞,他們玩的是共享單車還是“共享金錢”?

來源:國際金融報

“共享單車藥丸!”

“原來這是共享金錢啊。”

在同一日,共享單車“戰友”ofo和摩拜雙雙被爆出貪污醜聞。

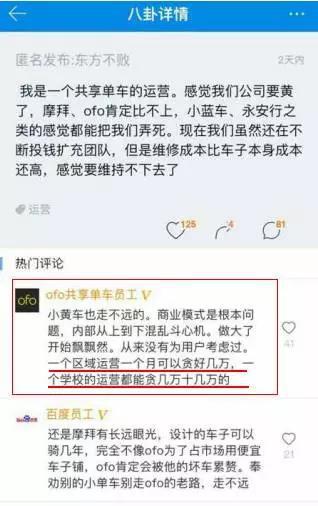

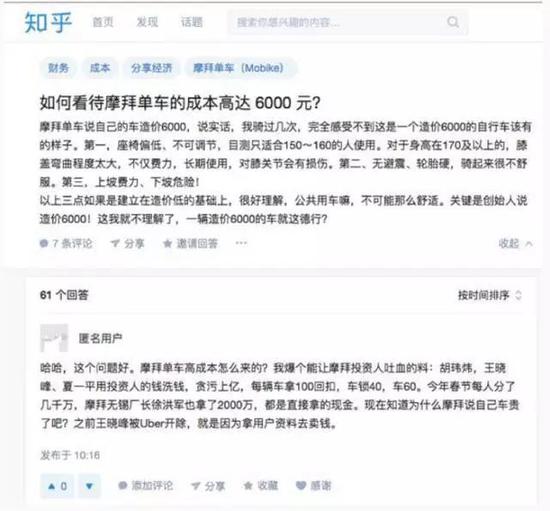

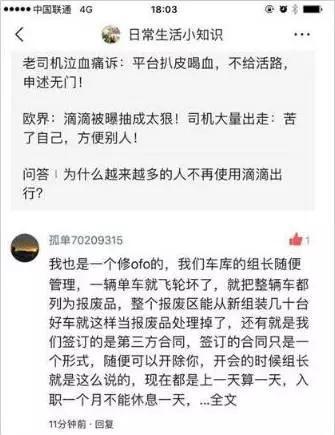

▲分別來自脈脈和知乎的網友爆料。

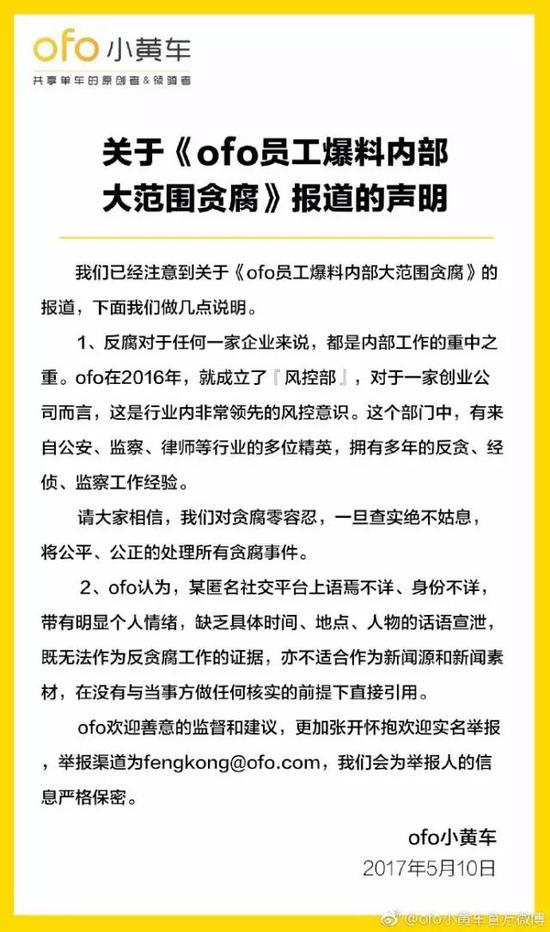

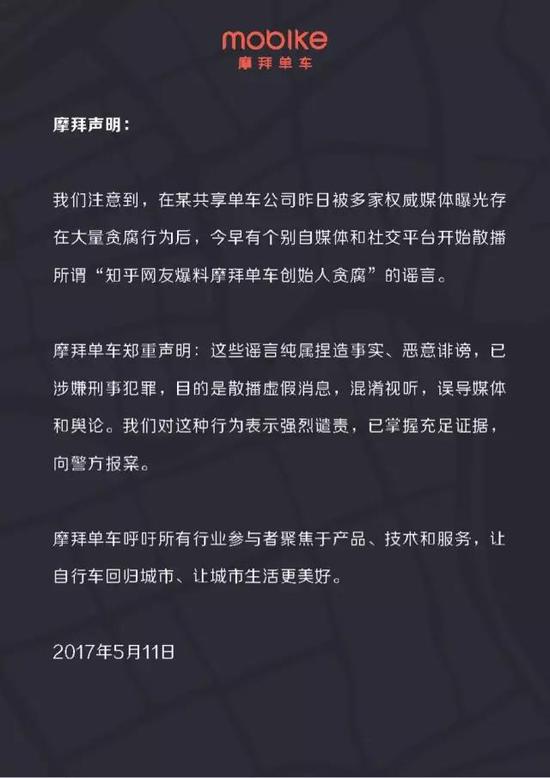

就此,ofo和摩拜先後發布了聲明。

有意思的是,這兩家企業都聲明,這是假消息。

對于貪污傳聞,ofo的投資者之一螞蟻金服對《國際金融報》記者表示,“不予置評”。

“這些只是爆料,並沒有事實證明是屬實的,建議直接聯係相關企業。”摩拜的一家投資機構如是回復。

對于摩拜單車的上述聲明,元璟資本合夥人、ofo投資人劉毅然向《國際金融報》記者表示,“我們支持公司的做法,公司高速成長總會有各種問題要跨越。但只靠自覺、情懷不夠,要有完善的制度支撐。”

錢,燒個不停

雖然ofo和摩拜都否認了貪污說法,但有一個卻是事實,最近以來,這兩家企業很燒錢。

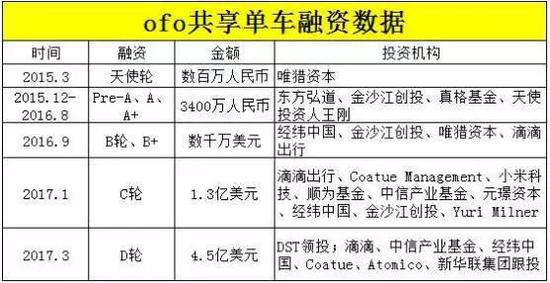

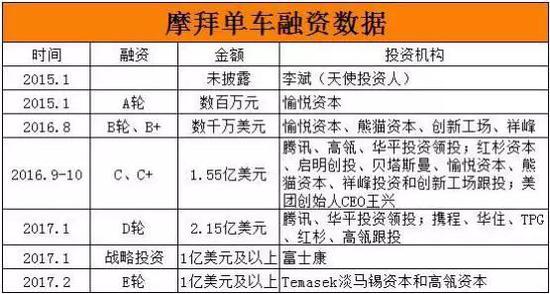

據了解,ofo現在已取得融資超越6.5億美元(約合44.78億元人民幣),估值20億美元(約合137.76億元人民幣),摩拜也不相上下,已取得包括騰訊、富士康、攜程、紅杉資本等投資方6億美元以上融資。

▲資料圖片

資本投入這麼多錢,ofo和摩拜究竟花哪去了呢?

由于並非上市公司,共享單車企業的財務資料並未公開,對于這個問題,在《國際金融報》記者的採訪中,摩拜沒有直接給出答案。

ofo相關負責人表示,這些融資主要用于擴大車輛覆蓋,預計在今年覆蓋全國200個城市,海外20個國家。

我們不妨來算一筆賬。

4月22日,摩拜宣布累計投放了超過365萬輛智能共享單車,單日產能超過10萬輛。假如知乎上的爆料屬實,那麼,摩拜的365萬輛單車,牽涉到的貪污金額將達到3.6億!而且該爆料中涉及的是摩拜的核心管理層。

ofo表示,目前向市場共投放了近500萬輛單車。

業內人士表示,共享單車高損毀率極易成為貪腐的溫床。

一位法律人士則認為,假設存在嚴重的貪腐現象,很可能是投資方沒有做好監督,沒有參與到管理中去。

一位風投人士則表示,摩拜單車和ofo基本把國內一線基金都拉上了船,這些投資人不可能不會算賬、不懂預防,在簽訂投資協議時應該有明確的資金使用條約規定。

瘋狂擴張的後遺症

一位業內人士對《國際金融報》記者表示,他相信內部貪腐是存在的,貪腐的溫床就是共享單車的“壞賬”,還有共享單車企業血拼擴張的後遺症。

根據企鵝智酷此前的調研,ofo和摩拜用戶上報車輛故障的比例分別為39.3%和26.2%(有用戶認為這個數字低了,共享單車的損毀率足以讓自行車廠商煥發青春)。

▲ 爆料內部區域經理貪腐現象的ofo員工揭露,區域經理每月通過虛報修車師傅套取公司資金數萬到數十萬元不等,而ofo公司總部卻不進行調查處理。

共享單車幾乎是一夜之間熱度猛漲,兩家企業血拼市場互不相讓,融資了一輪又一輪,單車也在不停地更新換代。

此前ofo的CEO戴威就對媒體表示,公司越做越大,節奏壓力也很大,各部門、係統都是趕著建的。“今天覺得車可以投產打樣了,過兩天又發現怎麼沒有風控,沒有質檢。”

業內人士質疑,如此趕著建的風控部門,會有多高的效率?在這麼迅猛的擴張速度和市場血拼中,還要將內部管理和風控做得井井有條,是否真的是為難ofo和摩拜了?

法律後果

“假設存在這種情況,投資人有兩個選擇:一是按照投資協議上的約定要求損害賠償,二是如果他們揮霍完了就報警抓人。”上海市華榮律師事務所律師許峰對《國際金融報》記者表示,如果爆料屬實,就可能涉嫌非國家工作人員受賄罪等犯罪。

“相關人員如果構成犯罪的,應當根據法律承擔相應的刑事責任。”另一位不願具名的律師表示,公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法佔為己有,數額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大的,處5年以上的有期徒刑,可以並處沒收財產。

根據爆料,ofo和摩拜被爆出有貪腐行為的,是整個公司從基層到高層,甚至涉及創始人(胡瑋煒為摩拜單車創始人兼總裁,王曉峰為聯合創始人兼CEO,夏一平為聯合創始人兼CTO,三人為摩拜單車的最高管理層),如果真的都卷入貪污醜聞,那麼企業和行業將何去何從?

不了了之?

一位投資人表示,企業一般會直接辭退貪污的高管和基層,但是涉及創始人就比較尷尬了,不了了之居多。沒有創始人,業務也沒有辦法操作,投資人又不可能越俎代庖去經營企業。

其實有不少投資人被創業者坑過,創業本身失敗率就高,我們都有心理準備。

“創投要有非一般人的眼光。”寶傑控股集團董事長兼CEO張傑也表示,貪腐本來就是風險之一。

一位電商分析師向《國際金融報》記者透露,其實貪腐在電商企業中並不少見,ofo摩拜等即使有,也不會更加誇張,在信息源未確定的情況下對其大加批判沒有必要。

一位參與ofo投資的機構方表示,只是網站上的傳聞而已,不能作為證明,他們願意給創業者更多的時間和機會。

也有一位單車使用者表示,現在誰都知道,摩拜和ofo的資金來源並不僅僅是投資人投資,還有用戶押金……他已經去退了。

記者 鄭馨悅

(本報記者付碧蓮、陳莎莎對此文亦有貢獻)

[責任編輯:郭曉康]