大二女生苗妍穿上白大褂,戴上口罩,戴好手套。

她就讀于大連醫科大學臨床醫學專業,這是她第一次,面對遺體拿起手術刀。

苗妍小心翼翼用刀尖劃開“病人”皮膚:血管、肌肉、肌腱……她回憶那一刻:強烈感受到自己是一名醫生。

2016年,大連醫科大學(下文簡稱“大醫”)招收了1600名學生,其中約有1000名學生要和苗妍經歷相似的第一次。

這一年,大連市有47名志願者無償捐獻遺體,他們被學生們尊稱為“無語體師”。

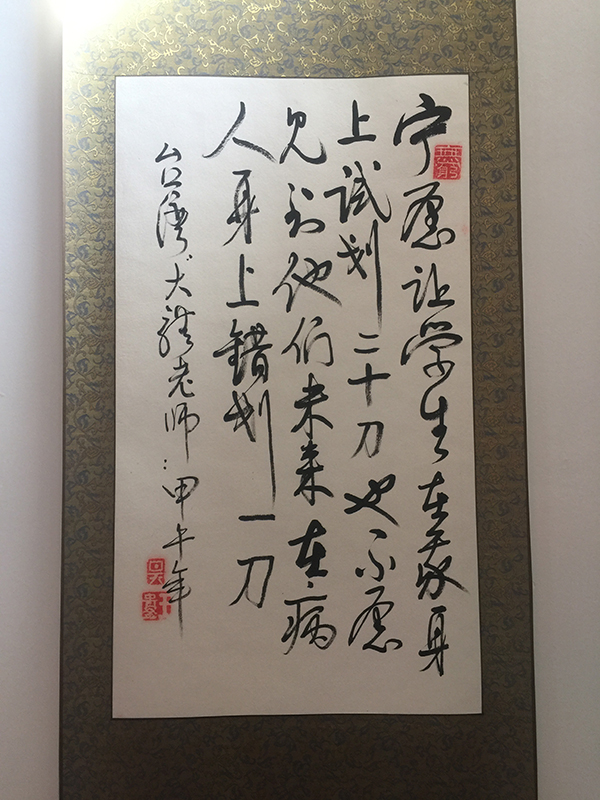

在大醫解剖館的“仰止廳”里,有一句遺體捐獻者的留言——“寧願讓學生在我身上試劃二十刀,也不願見到他們未來在病人身上錯劃一刀。”

大醫解剖館內懸挂的遺體捐獻者的留言 圖 于亞妮

24小時電話

2017年2月13日中午,大醫遺體捐獻工作負責人徐飛的電話響了,這是一部遺體捐贈專用手機,24小時開機。

電話來自一名遼寧省阜新市的捐贈志願者家屬。捐獻者前些日子病危,這一天突然感覺好很多,提出最後的願望:想去看海。子女希望滿足老人,卻擔心老人半路過世,咨詢徐飛要做怎樣的準備。

通常在接到捐贈者過世通知後,徐飛要第一時間安排車輛和人員去現場接收遺體。這一天直到晚上9點,家屬也沒給徐飛打電話。他琢磨著,老人應該是順利看到海、平安回醫院了。

對于來電,徐飛大概在不希望與希望之間徘徊。電話的情形有很多種:除了志願者離世的通知,也有人咨詢捐獻事宜;有捐獻志願者深受病痛折磨,來電苦求徐飛提前把自己接走;有捐獻者家屬間出現分歧,打電話詢問志願書是否可以作廢;有捐獻者妻子來電詢問老伴兒遺體的使用情況……

徐飛從2009年開始負責接手遺體接收工作,接觸了許多捐贈者。

捐贈者中有一位孤寡老人。社區工作人員常去家里看望她,她生病後,醫科大學附屬醫院的大夫也很照顧她,老人覺得無以為報,委托了社區人員申請遺體捐贈。

徐飛和同事開車接老人遺體時,社區工作人員準備了鮮花。在老人家里,眾人默哀,三鞠躬。車緩緩開走,社區工作人員為老人行注目禮,老人安靜地躺在後座的擔架上,前後各放一束鮮花。

還有一位大連理工大學教授,2002年被確診患有帕金森症。2013年,老人簽署了遺體捐獻協議,決定將生前所有病歷資料和全部組織器官去世後捐獻給醫學院校,專門用于帕金森症的相關研究。

兩年後老人離世。女兒叢林陪伴母親度過了人生最後十年,“她太痛苦了,想知道治療這個病到底困難在哪兒,不想讓更多人承受一樣的痛苦。”

來找徐飛的還有老紅軍,他們覺得自己的命是戰友拿命換回來的,去世時要為社會做最後的貢獻。

徐飛也見過許多家屬。

他記得有一位老人住五樓,擔架搬運遺體不便,老人的兒子親手把父親的遺體抱了下來。

也有不配合的家屬。一個老母親生前立遺囑要捐贈遺體,過世後,家屬在殯儀館舉行告別儀式,反復跟徐飛約改取遺體的時間。

徐飛去到殯儀館,發現老人親屬間出現了嚴重分歧,甚至為了爭奪遺體廝打起來,最後老人的遺體被搶走火化了。一方拿著老人遺囑問徐飛,可不可以去告他們。

對于捐獻,捐獻者子女往往比捐獻者家屬顧慮更多。

戴月當初聽到父親要捐贈遺體的“壯舉”時,擔心會讓人覺得“連父母後事也不處理”,但她擰不過父親戴秉忠“你們如果不讓我捐,就是逆子”的決心。

戴秉忠年輕時留學蘇聯,退休前是化學領域的工程師。退休後,他把留學經歷寫成回憶文章發表,把從蘇聯帶回來的唱片、生活用具捐給了博物館,最後選擇捐贈遺體。“捐獻思想上的東西,捐獻手頭上的東西,最後捐獻遺體,這一生,雖然沒有轟轟烈烈,終究沒白來一回。”

他和大連醫科大學遺體捐獻負責人徐飛商量好,去世時要穿化學研究者的白大褂,拜托徐飛把他的心臟做成標本裝到瓶子里,還起好了名字——“戴秉忠的愛心”。

無語體師

所有遺體被運回大醫後,徐飛會從其股動脈向遺體注射福爾馬林,隨後將遺體完全浸泡在福爾馬林里三個月以上。

苗妍大一上係統解剖學第一堂實驗課時,班里每個人都疊了一只白色千紙鶴,把千紙鶴擺在裝有遺體的冰櫃上,進行宣誓。

解剖課上,師生舉行感謝無語體師儀式。 圖 于亞妮 翻拍

大二上學期,臨床及其相關學科學生上手解剖。苗妍記得遺體從地下遺體庫運上來時,組里同學集體默哀,每人對著冰櫃里的遺體都說了一句心里話。

這具遺體將伴隨他們整個學期的學習,他們為遺體制作了標牌,上面寫著序號、遺體的名字以及所有即將在他身上做手術的同學姓名。

手術時,每人會有不同分工,除了頭部,從四肢到腹臟內腔,都要解剖一遍。苗妍所在的小組和另一組共用一具遺體,一組7-8人,每組解剖身體的一半。

兩組共用一具遺體,因為遺體緊缺。

自2015年1月1日起,中國全面停止使用司法途徑來源器官,公民自願捐獻成為唯一合法來源。2016年上半年,器官捐獻案例較去年同期增長了45%。目前,我國年器官捐獻數量已位居亞洲第一位、世界第三位,但人體器官供需比為1:30(美國為1:4、英國為1:3),仍存在巨大缺口。

徐飛告訴澎湃新聞(www.thepaper.cn),近1000名學生學習局部解剖,按目前兩組合用的方式,至少需要70具遺體,而2016年僅接收到47例捐贈。不足的部分學校只能向其他醫學院校申請支援,而其他學校每年可接收到的遺體捐贈情況,也大致相同。

曾在日本留學的徐飛了解到,日本醫學院實行精英教育,每年只招大概100人,約4人共用一具遺體。局部解剖學400多個學時,每學時90分鐘,國內的局部解剖學50幾個學時,每學時40分鐘。中國的醫學生在美國不被承認,去日本需要重新考試,因為學習量不夠。

苗妍的課業非常繁忙。她大一從周一到周日,早上8點半到下午4點半,7天滿課。徐飛為澎湃新聞介紹了醫學院的40多門課,除了解剖學,還有組織胚胎學、病理學、思政課……

整體學時超標,學校研究要縮減20%,有些課學時不可變。徐飛擔心解剖學會被進一步砍掉學時,導致學生基礎知識不扎實,“我培養出來的大夫敢不敢讓他們看病?”

清明節,實驗室的冰櫃上放著幾支鮮花。不是學校組織的祭奠活動,是學生自發紀念“無語體師”。徐飛看了心頭一暖,覺得這樣的學生將來一定能成為好大夫,因為把患者挂在心上。

在局部解剖學結課的時候,學生們會組織對“無語體師”的告別活動。戴秉忠在2012年3月29日參加過一次。

那天他夾在同學中間,每人拿著一束康乃馨,白的、黃的。大家依次在蓋著白布的“無語體師”前獻花、鞠躬。

“一進去時我沒有什麼感覺,但是真正站在遺體前把花一放,我眼淚自然就流下來了。”他對澎湃新聞回憶,那天有人問他為什麼哭,他說“我不是見到遺體悲哀,我是感到同學們這樣地尊重(無語體師),感動……看到大家能夠一束一束鮮花放在那的時候,我感到自己很榮幸,我(將來)也有這麼個機會”。

同一天,大連醫科大學遺體捐獻志願服務隊正式成立。服務隊的教師和同學來過戴秉忠家里兩次,拎著水果。同學都是戴秉忠孫子輩的孩子,搶著問能不能在家里幫忙做點什麼活。學生們感恩戴爺爺,老先生也感恩這些學生,惦記著孩子們買水果花錢,他考慮將來給服務隊也捐點錢。

奉獻榜下,醫學生們折疊的千紙鶴。 圖 于亞妮

生命重托

苗妍參加了服務隊,還被選為了副隊長。2016年10月15日,她參加了為火化後的“無語體師”舉行的海葬。一聲長笛鳴響,船只行駛到海葬區域,志願者們和遺體捐獻者家屬一起將裝有“無語體師”骨灰的降解罐葬入大海。

那天回來後,服務隊隊員肖慧玉在朋友圈記錄了捐贈者家屬的話:“奶奶年輕一直想考醫學院校,遺憾沒能實現願望。死後能為醫學做點什麼真是最大的榮幸”;“每次到大醫啊,就覺得咱爸還在”……輔導員常海波在下面留言:“牢記使命,擔當生命重托。”

大連醫科大學統計的數據顯示,截止2016年底,大連地區登記填表人數2075人,實現捐贈人數313人,其中2014年登記填表人數115人,實現捐贈人數31人;2015年登記填表人數208人,實現捐贈人數52人;2016年登記填表人數213人,實現捐贈人數47人。

2014年6月,大連醫科大學解剖館設立捐贈志願者紀念廳“仰止廳”,廳內的“奉獻榜”上挂滿了遺體捐贈者的照片。捐贈者當中,有14對夫妻,1對母子,年齡最大的99歲,年齡最小的41天。其中包含普通的工人、農民、殘障人士、孤寡老人,也有軍人、律師、醫生、老師……

大醫解剖館仰止廳內的奉獻榜。 圖 于亞妮

在紀念館另一個房間里,牆壁上陳列著全國捐獻者的事跡。最先映入眼簾的是鄧小平和妻子卓琳:1997年,在鄧小平逝世4天以前,卓琳就寫信給江澤民,轉告“鄧小平的囑托”:不搞遺體告別儀式,不設靈堂,解剖遺體,留下角膜,供醫學研究,把骨灰撒入大海里。2009年7月29日,卓琳辭世,捐獻了角膜和遺體。

徐飛說,他也在考慮捐獻遺體,在此之前希望捐獻者的遺體得到更多的尊重和規范使用。在校刊《生命禮讚》中,他曾寫道:“我今天力行所能做到的敬仰,就是我未來百年之後所能承受的莊嚴。”

莊嚴的獲得離不開立法的保護,紀念館記錄了幾百年來,國內外有關遺體捐獻的法律沿革:

為了規范使用遺體,日本于1832年制定從事解剖的學校資格認定法規。之後,在歐美日器官捐獻和移植開始普及。1968年英國制定了全國解剖遺體贈與法,1983年日本正式實施遺體捐獻法。1984年美國國會通過《國家器官移植法》,申請駕照的同時可簽署遺體和器官捐獻協議,要求隨身攜帶捐獻卡。

2001年3月1日,《上海市遺體捐獻條例》正式施行,這是我國第一個地方性遺體捐獻法規。

2014年,《中國人體器官捐獻志願登記管理辦法(試行)》發布,明確人體器官捐獻志願登記者的權利和義務、登記流程等。

數據顯示,截至2016年9月30日,我國累計實現公民逝世後器官捐獻8866例,捐獻大器官近2.5萬個。

從事遺體捐獻工作多年,徐飛希望推進遺體捐獻規范化,也希望更多人了解遺體捐獻。他組織遺體捐獻志願服務隊開展勵志講座、走訪捐獻志願者及家屬、祭掃捐獻紀念碑、到各地開展遺體捐獻宣傳……

在他留學日本的記憶里,有一炷香。那是對遺體捐獻者的敬畏,是日本醫學院學生做解剖實驗時總會點燃的。

[責任編輯:郭曉康]