當下的工科領域,文化一詞很時尚。建築文化,汽車文化,騎行文化,步行文化,無文化不專業。就在最近,這個文化現象又被一件事情推到了新高度。在建築和交通領域頗具影響力的同濟大學,校方為了解決校內交通難題,想出了一個推動步行文化的點子,對校園內的一些道路,進行了顛覆性的斷面改造,引發了交通圈內不小的震動。下圖就是改變後的樣子,其看點是把行人步道幹脆當做自行車停放區,機動車道變成了步道和自行車道,而且還把行人步道放在兩條自行車道之間。

該圖片來自一個專業交通工程師群。 校友 供圖

各種議論大致分為三類:

一類是設計者,主要觀點是校區內交通壓力太大,機動車停放條件不足,每天教師停車需求就超過3000輛,進出校園的車輛有5000輛之多,而校內只有1500個停車位,所以被迫考慮限行,鼓勵自行車和步行,希望借道路功能顛覆推動步行文化;

第二類是支持者,覺得給創新一些時間,用用看,以後再評價,這類聲音里,最多的應該是該校的桃李;

第三類,是反對者,也有該校的桃李,而且旗幟鮮明,主要理由是把行動靈活性最高、自我防禦能力最差的行人,放在上下自行車流之間,成腹背受敵之勢,不安全。也有從道路斷面的常規結構來講的,覺得這麼做,是最浪費道路資源的一種形式。要麼就提供更多的安全空間,讓行人在自行車之間能安全些;要麼就無隔離的混行,以安全和舒適的下降為代價。

三種觀點聽下來,各方都有些道理,但似乎又有很根本的差異。筆者試著從三個方面,做個意見補充,也來說說步行文化和保障這種文化所需要的要件。

1.步行的意義與審視角度

從人文角度看,步行的意義有很多,甚至包括改善人與人之間的關係。在新城市主義的城市道路設計理念里,專門提到為了促進人與人的交流和情感融合,倡導將行人步道的寬度加寬以便人們可以並排行走,為市民提供社交條件。就步行的意義,也有更工程化的角度和評價方式。

這里摘錄一段美國交通部門發布的一個倡導步行的文件里的原文:2001年,美國國家統計數據(NHTS統計)顯示,美國人出行量中有近50%的出行距離是在4.8公里之內的,28%的出行距離是在1.6公里之內;如果這些出行大多為非機動車出行,那麼可以大大改善空氣質量,減少交通擁堵。

從經濟價值的角度看,用步行或自行車等非機動車出行方式,通過減少排放、燃油消耗、擁堵導致的工時浪費等方面,美國公眾每車公里(統計計量單位,平均每輛機動車每行駛一公里)節省3-14美分。

從環境價值的角度看,根據美國FWHA(美國聯邦公路管理局)的統計,每年美國機動車產生的污染排放超過1.6噸;冷車行駛比熱車行駛(冷車行駛指冷車啟動後的短途行駛)要多排放16%的氮氧化物和40%的一氧化碳;短途機動車出行的危害由此可見。

如果道路設計和交通管理者,在倡導步行文化時,提供的是數據類的測算和分析,是投入產出比類的意見,是不是更具備技術說服力?對于出行模式管理而言,這種培養與公眾的溝通模式,是不是會顯得更專業化一些呢?

2.步行成為文化的基本人文要件

常規意義上的步行,是一種道路使用行為。換句話說,是人們為了某種需求,使用公共空間。在道路使用上,這種大眾行為的規范化管理,早就有專業名詞和大量的技術結論與規范做法了,即交通控制(Traffic Control)。在道路使用上,不僅僅是機動車要被控制,非機動車和行人的行為同樣需要控制。如果交通工程專業的從業人員,還認為沒有機動車時,道路的使用行為不需要控制,那簡直是災難。

就公眾使用道路步行而言,建立共同的行為規則是基本的共識。比如使用人行步道,按安全規則同向或逆向行進等,都是基本的交通秩序規則。那麼在校園里,是不是需要在大家走上社會前,就培養對公共秩序的遵守習慣呢?還是學校里一套,走出校門再來另一套呢?

國內某高校的園區道路實拍。 微信公眾號:同濟智能交通 圖

下面這幾張圖,是筆者多年前在國內某日企工廠廠區里拍到的照片,可以看到規范的廠區內道路、辦公樓內的行走秩序。

行人步道放在路側,寬度只有60公分,為了限制兩個人並排行走,必須一前一後,快速行進。廠區內要求步速是每秒1.5米。

在停車區,行人步道會有穿越機動車的危險時,會使用黃色警告色告知行人。

在要通過路口時的兩個腳印,要求行人走到這里要駐足一下再通過,相當于“停”標志,避免與機動車發生衝突。

地上文字是要求行人嚴格遵守地面標線的范圍。

樓梯上明確了上下樓的線路。

走廊里,中間那條是快速通過的,兩邊是上下行分道。

日本工人在廠區過馬路時的場景。

看了這些,我相信很多人會得出自己的結論。筆者認為,步行文化最基本的就是公共道路空間的使用秩序,是對公共規則的認知和尊重。在道路交通管理上,不應該有區域空白,而始終如一的遵章意識需要潤物細無聲的方式來培養。

3.步行文化所必須的交通工程要件

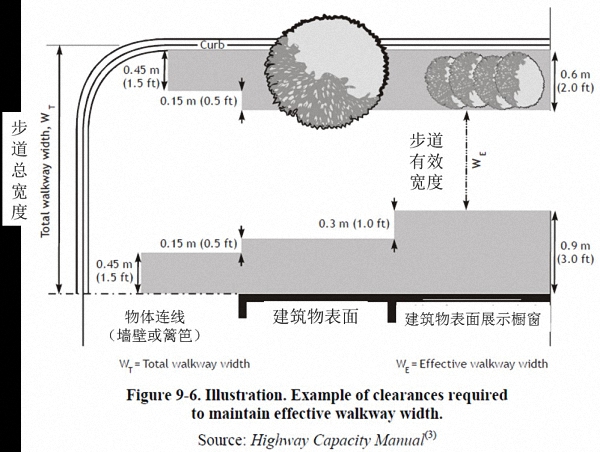

步行文化的培養離不開硬件問題,最基礎的就是人行道的有效寬度。下圖是美國交通部門給出的行人步道有效寬度的計算規則示意圖。

從這張圖可以看到,至少要去除行道樹的寬度,而行人步道的有效寬度要有保障。

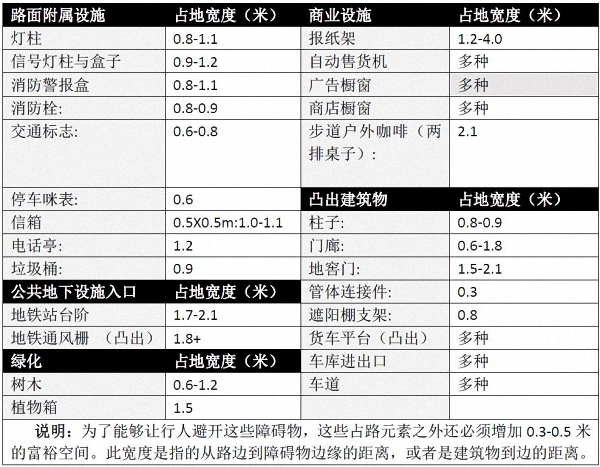

在紐約市的行人步道有效寬度設計規范里,有更多詳細的指標要求,對各種佔路設施的寬度都進行了羅列,要求在計算有效步道寬度時,考慮這些步道寬度內的強制佔路元素,見下表:

紐約市行人步道有效寬度設計規范里的指標。

如果在一所大學的校園里,人行道上的有效寬度被樹坑佔據了70%,被自行車佔據了80%,那麼青年學子走向社會後,如何看待他們所面臨的公共空間的使用規則呢?特別是未來道路工程和交通工程的設計者,如果參與了這些佔路行為,未來該如何培養其職業素養呢?

不僅是校園里的步行文化問題,共享單車正在不斷佔據著原本就很可憐的人行步道,街道上的步行文化,是不是也值得更多的人去關注呢?

[責任編輯:郭曉康]