“中產階層”、“中等收入群體”已經成為社會學界乃至社會各界討論的熱點話題。中央文件使用的是“中等收入群體”這一概念,十八大報告提出,要使“中等收入群體持續擴大”。十八屆三中全會決定提出,要“逐步形成橄欖型分配格局”。已有研究認為,要建設橄欖型社會,壯大中產階層是重中之重,有助于我國成功跨過“中等收入陷阱”,建設全面小康的社會。

那麼,究竟什麼是中產階層?中產階層與中等收入群體是什麼關係?我國中產階層以及中等收入群體的規模到底有多大?中產階層的發展趨勢如何?發展中遇到了哪些結構性問題?本文運用全國性的調查數據,試圖從收入、職業、教育三個維度分析我國中產階層的發展趨勢及結構性問題,並嘗試就壯大中產階層提出一些對策。

一、中國中產階層的規模

首先,怎樣界定中產階層和中等收入群體?

“中產階層”的界定歷來是一個難題,有多種理論與分析方法,參照的標準有收入、財富、職業、生活方式,等等。其中,收入是最常見的一個維度。中國社會科學院社會學研究所研究員李培林等學者將中等收入者界定為收入分布在城鎮居民第25到第95百分位之間的人群,並計算出2013年我國城鎮人口內中等收入群體比例為25%。亞洲開發銀行的研究報告曾提出,每天消費2-20美元(購買力平價)的人群就算是中產階層,由此推算出中國2007年就已經步入以中產階層為主的社會,佔比高達89.1%。

與收入相近,財富也是重要的衡量標準。瑞信(Credit Suisse)2015年發布的《全球財富報告2015》以個人擁有財富5-50萬美元為標準,認為中國大陸的中產階層人數居世界各國之首,達到1.09億,佔比約為10.7%。

每一個收入或財富指標的提出,都不可避免地伴隨著“被中產”的爭論。究其原因在于,中產階層並不僅僅是一種經濟現象,更是一種社會關係。筆者讚同這樣的觀點,界定中國的中產階層需要多元指標,而不僅僅是收入或財富。筆者曾經嘗試從經濟收入、職業和教育三個維度界定中國中產階層。

在測量社會地位方面,職業是最為重要的指標。社會學家對中產階層的研究最早也主要是從職業角度切入的,中產階層與白領階層常常是同義語。社會學家陸學藝(1933- 2013)等也從職業角度進行分析,認為我國中產階層主要由腦力勞動階層構成,包括國家與社會管理者、經理人員、專業技術人員和辦事人員以及私營企業主中的中小私營企業主。據此,2005年我國中產階層佔比約為11.7%;如果算上個體工商戶,佔比可以達到21.84%。筆者曾從職業結構的角度分析過中產階層的分布,認為2013年其所佔比例約為19.1%。

筆者認為,教育也是現代社會中衡量個人社會地位的一個非常重要的指標,人們通過教育獲得文憑、證書。筆者歷來認為,大學是培育中產階層的溫床,使人們接受社會主導規范或中產階層的規范。當然,筆者還認為,教育指標與收入和職業不同,教育可作為附加指標而非獨立指標,即單純靠教育指標來區分上層、中層、下層是不合適的。

盡管如此,人們普遍感受到,教育對個人收入和社會地位的影響越來越大。近年來學者對大學生就業難問題的關注、中產家庭對子女教育的焦慮,都是這一現象的突出反映。對中產階層生活水平、生活方式、主觀認同的關注,實際上也都體現在教育方面。一個人要維持一定的社會地位,需要有一定的教育水平。特別是面臨經濟波動時,人們可能暫時失去穩定的收入或職業,但是良好的教育能夠幫助個人及其家庭較快地恢復其生活水平與社會地位。

除了上面闡釋的收入、職業、教育三大指標以外,學界測量中產階層的指標還有主觀認同、生活方式以及綜合了職業、收入、消費的多個指標。根據李培林等的研究,按照國際經驗,高收入群體的平均收入一般為中等收入群體的2.5倍到3倍。

綜上,從建設橄欖型社會的角度出發,筆者認為,對中產階層的研究本質上是對社會結構的研究。除了收入和財富水平,一個健康的社會結構還應該有更全面的發展指標。僅僅以收入作為指標不夠穩定,因為收入可能受到調查難度、經濟周期、地域消費水平差異等許多因素的幹擾。學術研究和國際經驗普遍證明,壯大中產階層需要提升職業地位與教育水平。在現代社會,職業地位是人們首要的社會地位,職業地位往往更準確、更全面地表徵了人們的社會地位。因此,本研究將職業和收入作為主幹指標、教育作為附加指標,以避免僅使用收入作為單一指標的不穩定性。

借鑒已有的分析方法,筆者首先從收入的角度來界定“中產階層”。筆者以我國城市戶籍人口的平均年收入作為參照“基準線”,將低于基準線50%以下的群體定義為“收入低層”,基準線50%以上到基準線3倍以下的人群定義為“中等收入群體”。

據此,本文的數據分析表明,2012年中國城市中等收入群體所佔的比例已經達到46.02%。但是,通過對實際生活水平的分析可以得知,如此規模的中等收入群體中僅有一部分人達到了“中產階層”的生活水平。因此,本文將中等收入群體分為兩部分,達到了中產階層生活水平的群體,本文稱之為“收入中產”;另一部分沒有達到中產階層的生活水平,但又明顯高于低收入階層的群體,本文稱之為“收入中下層”。具體的劃分標準是:將收入為基準線到基準線3倍以下的群體定義為“收入中產”,將收入為基準線50%到基準線以下的群體定義為“收入中下層”,將收入為基準線3倍及以上的群體定義為“收入高層”。以上是從操作定義上區分的“中等收入群體”與“收入中產階層”。

上述收入分層採用的是相對收入的方法,實際測量的是收入分配的情況,即收入結構中有多大比例的人群居于中間部分。本文認為,這比絕對的收入或財富標準更能準確地反映社會結構。用絕對的財富標準來分析中國社會,相關研究認為,中國中產階層的人口規模和總財富都躍居世界榜首。但是從財富分配的結構可以看出,中國底層人群的比例非常大,中國還遠不是橄欖型社會,而國際上的經濟發達體則明顯更加接近理想的財富分配結構。

從職業的角度定義中產階層,本文採用國際常用的測量社會地位的方法,即“國際社會經濟地位指數”(簡稱ISEI),將分值為40分及以下的職業劃分為“職業低層”(典型職業為“農民”),41分至66分的作為“職業中產”(典型職業為“辦公室職員”),67分及以上的作為“職業高層”(典型職業為“醫生”)。

從教育的角度區分中產,情況比較復雜。一般認為,中產階層需要具有大專及以上的教育水平,但是反過來,認為接受過大專及以上教育的人一定屬于中產階層顯然是不對的。因此,本文將教育作為判斷是否屬于中產階層的一種附加指標或參照標準,以是否獲得大專及以上教育水平為準。

本文使用的數據是中國人民大學中國綜合社會調查(CGSS)2005年、2010年、2013年的數據,分析的結果根據當年的權重係數進行了加權。調查中詢問的主要是受訪者及其家庭在調查前一年的情況,因此實際反映的是我國2004年、2009年和2012年的社會情況。

其次,我國中產階層的規模如何?

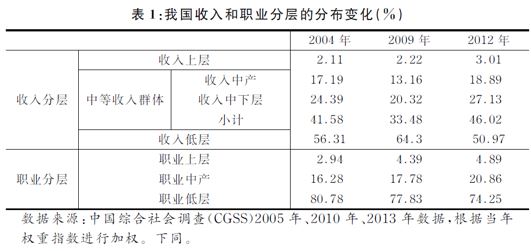

如果僅以收入作為指標,我國中等收入群體的比例已經相當高(見表1)。2004年,我國中等收入群體的比例為41.58%,受經濟危機的影響,這一比例在2009年有所下降,但隨後逐步回升,到2012年已經達到46.02%。雖然中等收入群體所佔的比例很高,但其中很大一部分還沒有達到中產階層的生活水平。根據前面提出的操作定義進行計算,2012年真正的“收入中產階層”僅佔18.89%,其余的27.13%屬于“收入中下層”。雖然兩者都可以稱作“中等收入群體”,但“收入中下層”與“收入中產”還有距離,由此我們也更容易理解“中等收入群體”與“中產階層”的區別。

從表1不同年份數據的比較來看,我國中等收入群體的增加主要依靠的是收入中下層(2012年佔所有人口的比重為27.13%),收入中產的比例僅增加了1.7個百分點。這表明我國中等收入群體中仍然有相當比例的人群位于平均線以下,這也與人們感受到的自己“被中等收入”的現象互相印證。因此,要真正壯大中產階層,需要增加勞動者收入,促進人們向收入中上層的流動,增強人民群眾的“獲得感”。

從職業角度來看,我國職業中產階層的比例明顯低于中等收入群體的比例。如表1所示,2004年職業中產的比例為16.28%,2012年為20.86%,增加了4.58個百分點,但也顯然低于中等收入群體的比例。從收入結構的角度來看,我國中等收入群體所佔的比例已經較高,但是職業結構的發展仍然明顯滯後。有相當比例的人群其收入有所增加,但職業與社會地位的提升遇到障礙。因此,壯大中產階層需要進一步推動產業結構、職業結構的調整,拓寬勞動者的職業地位晉升渠道。

通過對中等收入群體的受教育程度進行分析,進一步證明了僅僅看收入是遠遠不夠的,我國中產階層的比例仍然較小。分析表明,2004年、2009年、2012年具有大專及以上教育水平的“中等收入群體”在所有人群中分別僅佔6.23%、9.01%、11.81%。而在2012 年達到收入中產水平且具有大專及以上受教育程度的人口僅佔7.44%。這表明,我國真正具有較高教育水平且收入穩定的中產階層所佔比例仍然是很小的。要壯大中產階層,亟需進一步提升整體的國民教育水平。

二、中國中產階層的結構性問題

通過數據分析,本研究發現我國中產階層的分布存在三大結構問題,即城鄉結構問題、區域結構問題和產業結構問題。

1.中產階層的城鄉分布

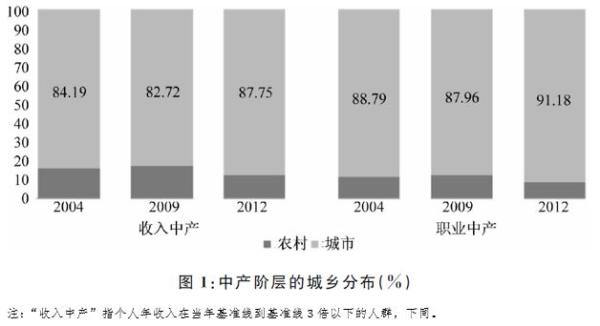

首先,中產階層越來越集中在城市,城鄉差距越來越大。數據分析表明,我國中產階層主要集中在城市且城鄉差距呈現擴大的趨勢。在歷年的數據中,中產階層集中在城市的比例都超過80%。不同的定義方法下都呈現了相似的結果。如圖1所示,2012年,城市人口佔收入中產的比例為87.75%,在職業中產中的比例為91.18%。城鄉差距在2004年至2012年期間不斷擴大,城市人口在收入中產、職業中產中所佔的比例分別增加了3.56和2.39個百分點,表明我國中產階層越來越集中在城市,城鄉差距越來越大。

中產階層向城市集中是發展中國家的典型特徵。這給我們兩點啟示:第一,推動城鎮化,促進產業轉型和升級,發揮規模經濟的作用,提升生產效率,有利于促進中產階層的壯大;第二,從國際經驗來看,要真正實現社會健康發展,建設橄欖型社會,需要全社會的均衡發展,我國要真正壯大中產階層,難度最大的是農村地區,應該著力促進農村地區中產階層的發展壯大,實現城鄉均衡發展。

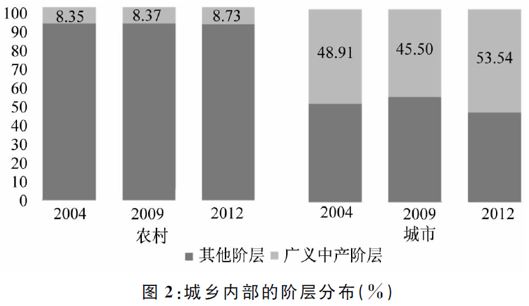

其次,城市地區已接近“橄欖型”,農村則仍然是“倒丁字型”。從城鄉內部的分布來看,在城市地區中產階層已佔相當比例,接近橄欖型社會結構,農村則始終是“倒丁字型”,底層比例較大。如圖2所示, 我國城市地區“廣義中產階層”(指按照前面的操作定義,在收入和職業兩方面只要有一個維度達到中產的標準即劃入中產階層,屬于比較寬泛的定義方法。下同)的比例在2004年就已經達到48.91%,表明在職業或收入上已經有相當比例的人口達到了中產階層的水平。受全球經濟危機的影響,這一比例在2009年有所下降,但隨後迅速恢復,在2012年達到53.54%。這些都表明,在我國城市內部中產階層已經佔相當高的比例。

然而,農村地區中產階層的發展卻遇到了較大困難。從2004年到2012年,雖然農村廣義中產階層的比例增加了0.38個百分點,但明顯滯後于城市的增速(4.63個百分點)。農村的底層比例始終非常巨大,中上階層群體非常弱小,城鄉社會中產階層分布的差距越來越大。

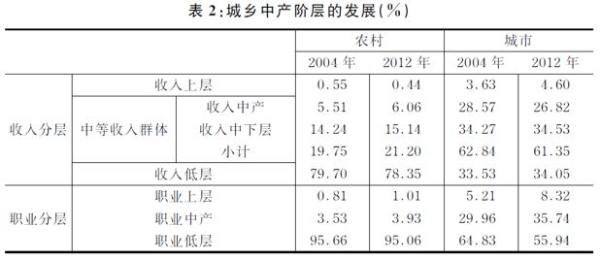

中產階層發展在城鄉分布方面的首要問題是,農村居民的收入確實有所增加,但增速較慢,同時城市內部收入差距的拉大也同樣值得關注。如表2所示,在調查期間,農村中等收入群體所佔的比例增加了1.45個百分點,2012年達到21.20%;農村收入中產增加了0.55個百分點,2012年達到6.06%。這顯然與近年來國家的惠農政策、“三農”收入的增加密不可分,但這一增速仍是較慢的。值得注意的是,從收入分配的角度來看,農村內部的收入差距在縮小,但城市內部的收入差距有擴大的跡象。與2004年相比,2012年城市地區收入上層和收入低層的比例都有所上升,表明城市內部收入分配有兩極化的趨勢。國家統計局的數據顯示,近年來我國整體的基尼係數在下降,但城市內部收入差距的擴大值得研究者注意。

其次,城鄉在職業結構上的差異越來越大,農村的產業結構轉型以及人才培養面臨困難。如表2所示,2004年到2012年,城市的職業結構進一步優化,職業中上層的比例不斷提升,農村的職業結構優化則相對緩慢。對受教育程度的分析也證明,2012 年,城市地區大專及以上學歷的人群佔比已經達到24.69%,而在農村地區則僅佔2.05%,並且增速非常緩慢。這表明,我國經濟社會發展的成果主要集中在城市,而農村的產業結構轉型、人才培養都面臨極大困難。

2.中產階層的區域分布

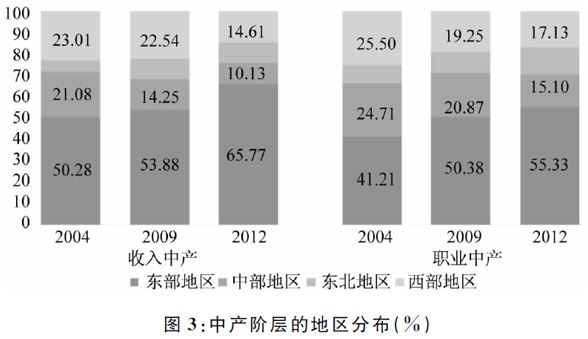

首先,中產階層越來越集中在東部地區,區域間的差距越來越大。從區域分布來看,中產階層進一步向東部集中,中西部佔比不斷下降。如圖3所示,在歷年的數據中,中產階層集中在東部的比例都超過了50%。2012年,東部人口佔收入中產到了65.77%,在職業中產中佔比為55.33%。並且這種差距在2004年到2012年期間一直在拉大,東部地區相應的比例分別增加了15.49和14.12個百分點,而中西部的佔比則不斷下降,中部地區在收入中產和職業中產中所佔的比例分別下降了10.95和9.61個百分點,西部地區則分別下降了8.40和8.37個百分點。這表明我國中產階層越來越集中在東部地區,而中西部地區佔比則不斷下降,區域間的差距越來越大。

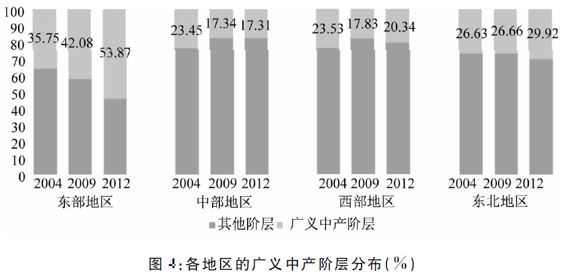

其次,東部地區已接近“橄欖型”,中西部地區則仍呈“倒丁字型”。如圖4所示,東部地區中產階層增速明顯,2012 年廣義中產階層的比例為53.87%,已經接近橄欖型社會;而其他地區則仍然有較大比例的底層群體,特別是中西部地區甚至出現了中產階層所佔的比例下降的趨勢,與2004 年相比,2012 年分別下降了6.14和3.19個百分點。這表明,我國不同地區中產階層分布的差距越來越大,中西部地區的中產階層不僅沒有增加,反倒是流失了相當比例的優秀人才。

有關中西部地區中產階層發展的問題,進一步分析發現,在東部地區在收入和職業等不同維度的中產階層的比例上都以接近甚至超過10個百分點的速度增加的同時,中西部地區中產階層的比例卻出現了下降。如表3所示,2012年東部地區收入中產階層的比例達到33.37%,而中部地區、西部地區則分別僅佔7.96%和11.31%,並且在2004 年至2012 年調查期間分別下降了5.17和2.53個百分點。中西部地區收入低層所佔的比例均超過60%,並且在2004年至2012年調查期間不降反升。這表明,中西部地區與東部地區居民的收入結構差距越來越大,增加中西部地區民眾的收入仍然是重點工作。

此外,在職業中產維度,中西部地區也出現了下降,而同期東部地區則增速明顯,2012年東部地區職業中產的比例已經超過30%。特別是在職業中上層、受過大專及以上教育的人口方面,中西部地區在2004年實際上與東部地區並沒有太大差異,如2004年東部、中部和西部地區大專及以上學歷的人口所佔的比例分別為8.90%、7.40% 和6.98%。但在2004年至2012年期間,東部地區的職業結構和教育結構得到了迅速的發展,而中西部地區則停滯不前或增速緩慢,流失了大量現代化素質比較高的人才。例如在教育方面,2012年東部地區大專及以上學歷的人口所佔的比例已經達到25.79%,而中西部地區則僅為9%左右。

3.中產階層的產業分布

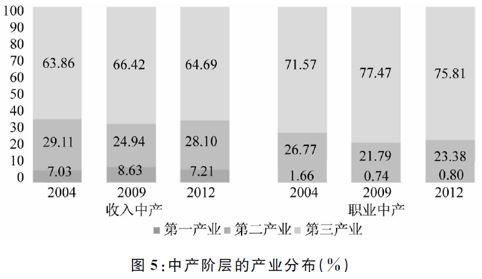

首先,第三產業是中產階層的主要就業領域。研究發現,第三產業已經成為我國中產階層的主要就業行業,各個維度定義下的中產階層都有超過60%的成員在第三產業就業。如圖5所示,2012年,64.69%的收入中產是第三產業的從業人員,職業中產相應的比例更高,達到75.81%。可以看到,新增的高收入、高職業地位的人群主要流向了第三產業。因此,推進供給側改革,推動第三產業發展,尤其是高新技術產業和服務業的發展,將是壯大中產階層的重點策略之一。

深入分析可以發現,制造業、批發和零售業等行業是中產階層佔比較大、增速較快的行業。數據表明,收入中產佔比較大的行業是制造業(18.14%)、批發和零售業(14.13%)、交通運輸、倉儲和郵政業(8.69%)。增長較快的是批發和零售業(3.76個百分點)、住宿和餐飲業(3.64個百分點)、建築業(2.71個百分點)。職業中產佔比較大的行業是批發和零售業(20.77%)、制造業(17.30%)、公共管理、社會保障和社會組織(13.54%)。增速較快的行業是住宿和餐飲業(3.18個百分點)、租賃和商務服務業(2.70個百分點)、衛生和社會工作(2.22個百分點)。由此可見,制造業、批發和零售業仍然是壯大中產階層應繼續扶持的基礎產業。國際經驗也表明,先進的制造業是發展壯大穩定的中產階層、增強國際競爭力的重要戰略途徑。

其次,第二、三產業內中產階層已佔較大比例,第一產業則存在精英流失的問題。如圖6所示,我國第二、三產業內中產階層已經佔相當大的比例,2012年分別達到50.44% 和63.94%,接近“橄欖型”的結構。與此同時,第二、三產業內中產階層增速明顯,2004 年至2012 年分別增長了12.04和8.90個百分點。這表明,我國第二、三產業的發展是中產階層壯大的主要動力,並且內部的結構在不斷改善。但是,第一產業中則有非常高比例的底層群體,2012 年中產階層的比例僅為3.19%,在2004年至2012年調查期間甚至還下降了0.10個百分點。可見第一產業內中產階層的壯大遇到了非常大的障礙。

中產階層發展在產業分布方面的主要問題,首先是,第一產業存在精英流失的問題,培育新型職業農民以及農業管理與技術人才刻不容緩。如表4所示,第一產業中各個維度的中產階層始終沒有發展起來,收入中產、職業中產的比例都非常低。近年來,第一產業內收入中產的比例有一定增加,這固然可喜,但職業中產的比例卻下降了0.25個百分點。同期,第二、三產業的收入結構以及職業結構都在迅速優化提升。這表明在2004年至2012年期間,存在農業精英流失的情況。黨中央、國務院近來非常重視新型職業農民的培育。本研究發現,第一產業內中產階層的壯大確實存在困難,精英流失嚴重,應該進一步加大扶持力度,提高新型職業農民的增收能力,拓寬增收渠道,鼓勵教育水平較高、職業技術水平較高的精英人才從事新型農業、有機農業,挖掘現代農業的增收潛力。

同時我們也應該認識到,農業精英的流失是發展過程中的正常現象。我國還應該進一步擴大第二、三產業的就業人口比重。據《中國統計年鑒2015》的數據,2014年我國第一產業、第二產業和第三產業的就業人口比重分別為29.5%、29.9%和40.6%,產業貢獻率分別為4.8%、47.1%和48.1%。《2015年國民經濟和社會發展統計公報》進一步指出,2015年我國第三產業增加值比重為50.5%,首次突破50%。這表明,第三產業已經成為我國經濟的核心部分,但就業人口的比重明顯與產業的貢獻率比重不符,農業就業人口的比重仍然過大,未來仍會有大量農業就業人口流向第二、三產業。

更深層次的問題是,這些流向第二、三產業的人口在向中產階層轉變的提升過程中遇到了重重阻礙。筆者對第五次全國人口普查和第六次全國人口普查數據的分析發現,從2000年到2012年,我國技術工人的比重不升反降,從2000年的11.2%下降到了2010年的9.8%。這並不是因為勞動者的技術水平不高,而是大量擁有技術的人才方法依靠過硬的技術實現地位上升。同時,在第三產業方面,筆者的研究也發現,在過去十幾年里,中產階層大規模的發展是在商品市場中發生的,中小經營者的比例急劇擴張。“六普”數據顯示其中58.2%是農村戶籍,可見中小經營為農民實現身份轉變和社會地位提升提供了巨大的機會。我國臺灣地區也是如此,正是中小資本的蓬勃發展支撐起了中產階層的發展壯大。但是我國近年來的城市管理政策恰恰對這些群體存在排斥的傾向。

實際上,一個城市競爭力的提升需要的不僅僅是高端技術人才,城市綜合實力特別是服務業的發展水平更是至關重要的。加強對第三產業中小經營者的扶持和引導,提升城市的服務水平,既有助于壯大中產階層,也有助于提升城市的競爭力。

三、壯大中產階層的政策建議

結合上文的分析,筆者就進一步壯大我國中產階層提出以下幾點建議。

第一,中產階層不等于中等收入群體,壯大中產階層,需要增加老百姓的收入、調整產業結構、普及教育。

壯大中產階層,首要的任務是增加廣大人民群眾的收入。應該堅持以人民群眾為中心的發展思想,進一步增加居民收入在國民收入分配中的比例,讓勞動者獲得與其教育水平、職業地位相符的收入。特別是通過精準扶貧、轉移支付、產業政策等途徑,帶動農村、中西部地區、第一產業勞動者的收入提升,進一步壯大我國的中等收入群體和中產階層。

應該推動供給側改革,調整產業結構。我國目前的產業、職業結構仍偏低端,社會結構中偏低層的佔大多數。應該推動產業和職業結構的提升,推動建立一套完善的現代化職業結構體係。這對于教育普及也是有意義的,一方面應該推動教育的普及,通過教育來孵化更多高素質的中產階層;另一方面,應該推動職業結構、教育結構的相互匹配,既加強教育與市場的緊密聯係,也可以通過職業結構的提升創造更多符合大學生教育水平的就業機會,讓絕大多數大學畢業生能夠成為中產階層。

第二,推動農村、中西部地區中產階層的壯大,實現均衡發展。應該承認,優秀人才集中于城市、發達地區以及第三產業符合資源配置與經濟社會發展的一般規律。但也應該意識到,長遠來看,這種差距的不斷擴大不利于我國經濟社會的持續、健康發展,特別是不利于收入差距、區域發展差距的進一步縮小,對農村地區、中西部地區的健康發展也非常不利。

因此,應該進一步推動城鎮化,調整產業結構,提升公共服務水平。農村地區、中西部地區中產階層發展的問題主要體現為增收乏力以及精英流失兩個方面。解決這些問題,需要城鄉、區域統籌發展,根本的出路還是要推動城鎮化和產業結構調整。通過城鎮化和產業結構調整提升生產效率,提升公共基礎設施和服務水平,吸引勞動力就地、就近城鎮化,一方面帶動民眾收入的增加,另一方面也提高對人才的吸引力,實現良性循環。

需要強調的是,筆者歷來認為,產業轉型和城鎮化絕不是要放棄農業,恰恰相反,農業也需要走上現代產業化道路。我們需要的是現代農民,現代農民完全可以是一個具有高水平農業技能的技術人員,也可以是一個現代的農業經營管理人員。通過培育新型農業、新型職業農民,將非常有助于提升農民收入,提高農業對精英人才的吸引力,促進農村地區、中西部地區中產階層的壯大。

第三,支持農民工通過技術晉升、自主經營進入中產階層。壯大中產階層不僅要靠對高端人才的培養,就我國而言,農民工人數眾多,他們能否進入中產階層是我國能否進入橄欖型社會的關鍵問題。筆者認為,應該扶持農民工通過技術晉升、自主經營進入中產階層。

一方面,基礎制造業仍然是我國中產階層就業的重要渠道和主要來源,應該重視實業和實體經濟的發展,推動產業技術以及勞動者職業技能的提升,完善技術工人的薪酬激勵機制,營造崇尚技能的社會氛圍。特別是打破戶籍等制度的束縛,讓包括農民工在內的勞動者可以依靠職業技能的提升進入中產階層。另一方面,在我國當前的發展階段,應該遵循市場規律,面對發展階段的客觀現實,認識到包括批發和零售業從業者在內的廣大小微創業者,是我國中產階層的重要來源之一。應該鼓勵商業服務業的發展,進一步降低市場準入門檻,清除創業壁壘,降低創業和經營成本,引導廣大小微創業者提升服務質量,在更大范圍、更深程度上推進大眾創業、萬眾創新。

(本文原刊于《社會》2017年第3期,原題:“我國中產階層的規模、結構問題與發展對策”。略去參考文獻,正文有簡化和文字技術處理,並由作者審定。經授權刊用。)

[責任編輯:郭曉康]