原標題:31省份GDP總量、GDP增速、人均GDP三指標大比拼

《中國經濟周刊》記者 王紅茹 | 北京報道

(本文刊發于《中國經濟周刊》2017年第10期)

2017年全國兩會正在進行中。3月5日公布的政府工作報告把今年的GDP增長預期目標定在6.5%左右,一時間經濟發展和GDP增長成為兩會期間代表委員熱議的話題。

衡量經濟發展和進步,都離不開GDP這個重要指標。盡管它在中國政治經濟中的重要性正在被淡化,但它依然是解讀中國經濟的切入口。

2016年,中國的東、中、西部區域經濟在加速分化。這一年有東北傳統老工業區的艱難轉身,有中部資源大省培育發展新動力的深入探索,有東部發展較快地區出現增速減緩後的產業轉型升級,也有西部快速發展的持續崛起。

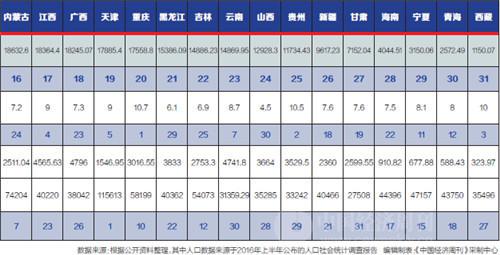

《中國經濟周刊》記者匯總統計2016年31個省份的GDP總量、GDP增速和人均GDP三大指標,看看到底誰的實力強?誰的潛力大?在經濟下行壓力加大的2016年,GDP“萬億俱樂部”都發生了哪些變化?

GDP總量:25省份進入萬億俱樂部,中部3省份位居前十

31個省份公布的2016年GDP總量,展示出了不一樣的區域格局。

廣東依然不負眾望,再次拔得頭籌。這已經是廣東省連續28年穩坐GDP總量頭把交椅了。

數據顯示,2016年廣東經濟運行總體平穩,全年實現地區生產總值79512.05億元,位居全國第一。江蘇以76086.2億元緊隨其後,山東以67008.2億元排名第三。應該說,東部這三大沿海省份繼續穩坐“6萬億俱樂部”。

對比2015年,經濟總量排位前六名位次未發生變化,分別為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川;但是卻出現了“4萬億俱樂部”“3萬億俱樂部”擴編、“2萬億俱樂部”縮編的變化。

首次進入“4萬億俱樂部”的是河南。隨著河南GDP達到4萬億量級,“4萬億俱樂部”的成員增加到了5個。躋身“3萬億俱樂部”的有湖北、河北、湖南三個省份,至此,“3萬億俱樂部”的省份增加到了4個。有增就會有減,相應地,“2萬億俱樂部”出現縮編現象,從2015年的8個縮小到5個。而“萬億俱樂部”成員的數量與2015年持平,均為25個。

再看2016年GDP排名前十位的省份:廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建,其中中部省份佔據了三個席位。這個跟2015年相比沒有變化,有變化的是,湖北經濟總量超過河北,成為第七經濟大省,河北滑落到了第八位。此外,福建、上海、北京、安徽等地2016年經濟總量排名第十到第十三位,分別比2015年上升一位。而東北老工業區的遼寧,經濟總量下降比較明顯,比2015年降低了四位,目前排名第14位。

河南的表現比較亮眼,2016年首次邁入4萬億門檻,成為“4萬億俱樂部”的新貴,而且跟往年一樣穩坐第五的席位,大有“任憑風雨吹打,我自巋然不動”的氣概。如此自信,河南憑的是什麼?

中國社會科學院工業經濟研究所研究員張世賢向《中國經濟周刊》記者一語道破:“主要得益于近年來河南交通基礎設施建設的完善,尤其是米字形高速鐵路網加快構建以後,原來東部省份擁有的基礎設施優勢,河南現在也有了。此外,當地政府比較注重推進產業轉型升級和實體經濟發展,大力穩定工業增長,堅決化解煤炭鋼鐵行業過剩產能,使得河南的產業結構優化升級比較明顯,原材料工業、制造業、重化工業發展得都比較快,河南又有人力資本優勢,因此,經濟素質整體得到了提升。”

GDP增速:重慶居首,遼寧成唯一負增長省份

經濟增長率的高低體現了一個國家或地區在一定時期內經濟總量的增長速度,也是衡量一個國家或地區總體經濟增長速度的重要指標,其重要性不言而喻。

2017年政府工作報告指出2016年中國GDP增長6.7%。《中國經濟周刊》記者統計發現,在31個省份中,27省份的GDP增速跑贏全國,而在2015年,GDP增速跑贏全國的省份有24個。這當然值得高興。不過,有一個現象值得關注:GDP總量排名靠前的省份,增速排名並不靠前,相反卻有些靠後,比如,廣東、山東兩省GDP總量位居前三,可是從GDP增速排名來看,廣東排位第20,山東排位第16,且二者的GDP增速也不是很高,分別為7.5%、7.6%,遠不及貴州、西藏等西部地區省份的增速。

不僅如此,2016年GDP增速排名前十的省份中,西部表現比較出彩。GDP增速排名前十的省份是:重慶、貴州、西藏、江西、天津、安徽、雲南、福建、河南、湖北。其中,東部省份2個,中部省份4個,西部省份4個。顯然,排名前三位也是經濟增長最快的3個省份均來自西部。其中,重慶GDP增速為10.7%,拔得頭籌;其次是貴州10.05%,排名第二;西藏GDP增速為10%,排名第三。

不僅西部,中部省份的表現也可圈可點。比如,江西9%,排名第四;安徽8.7%,排名第六;河南8.1%,排名第九;湖北8.1%,排名第十。

中西部之所以表現搶眼,應該說,經過西部大開發和中部崛起戰略,使得我國的區域格局已經發生了積極的重大變化。這個判斷得到張世賢的認同,他告訴《中國經濟周刊》記者,“相較于東部,中西部地區近年來承接了多項產業轉移,而且得到國家扶持,這些因素都會促進中西部經濟快速發展,而且中西部經濟增速連續多年都快于東部。相應地,我國東部省份多發展外向型經濟,受全球經濟低迷的影響,經濟增速必然會有所調整。”

但是,在清華大學中國與世界經濟研究中心研究員袁鋼明看來,西部省份增速較東部快,是從2008年金融危機以後出現的。“金融危機使得東部地區過去高水平、高速度的發展發生了變化,今後很難再在高水平上保持以前的高速度了,可以說,東部地區碰到了收入水平提高後增長速度降低的嚴重問題,已經碰到了‘中等收入陷阱’。而西部地區受到金融危機的衝擊比較弱,加上國家政策扶持,發展速度相對比較快。”

此外,《中國經濟周刊》記者統計發現,GDP增速比較靠後的有遼寧、山西、黑龍江、北京、上海。遼寧2016年GDP實際增速為-2.5%,也是全國唯一負增長的省份,排名倒數第一。而在2015年,遼寧的GDP增速為3%,一年時間下滑了5.5%。遼寧省GDP增速為負,主要是對此前虛假經濟數據 “擠水分”的結果。1月17日,遼寧省長陳求發公開表示,遼寧省2011年至2014年間的經濟數據存在“注水”。

而在2016年前三季度,遼寧的經濟顯現出了築底企穩的特徵,從工業用電量來看,遼寧省工業用電量在經歷了連續兩年的負增長後,在2016年8月、9月開始企穩回升,據此,很多人預測遼寧有可能在2016年GDP增幅實現正增長。

但是,遼寧的實際增速卻出人意料。作為全國重要的老工業基地,遼寧經濟增速為何出現下滑?

袁鋼明對《中國經濟周刊》記者表示,應該是遼寧過去存在的靠政府大量投資造成的後續問題,致使投資產能過剩。“這種靠國家投資重工業的增長,沒有回報,因此這種增長也是不可持續的。遼寧要徹底擺脫依賴國家財政投資的增長模式。”

人均GDP:12省份超過全國平均水平

人均國內生產總值,即“人均GDP”,常作為發展經濟學中衡量經濟發展狀況的指標,是人們了解和把握一個國家或地區宏觀經濟運行狀況的有效工具。

人均GDP,將一個國家或地區核算期內(通常是一年)實現的國內生產總值與該國或該地區常住人口(或戶籍人口)相比計算得出。

國家統計局的數據顯示,2016年我國國內生產總值(GDP)744127億元,年末中國總人口138271萬人。按此計算,2016年我國人均GDP達到了53817元。

《中國經濟周刊》記者通過對31個省份2016年人均GDP的統計發現,有12個省份的人均GDP超過了全國平均水平。排名前十的省份中,東部佔了8個席位。天津、北京和上海三大直轄市位列前三,人均GDP均超過了11萬元。其中,天津的人均GDP高居榜首,達到了115613元。

從2006年開始,天津加足馬力發展,經濟實力不斷壯大。

尤其在2006年5月26日國務院頒布的《關于推進天津濱海新區開發開放有關問題的意見》批準天津作為國家綜合配套改革試驗區以後,天津經濟呈現高速增長之勢,2008年和2009年GDP增速均為16.5%,名列全國第二;從2010年後取代內蒙古,連續4年增速領跑全國。自2014年開始,天津的GDP增速開始有所回落,為10%,僅次于重慶、西藏、貴州,排名全國第四;2015年為9.3%,也是僅次于重慶、西藏、貴州,排名全國第四。

經濟的高速增長僅是一個方面,在張世賢看來,天津人均GDP高的原因還在于天津的人口數量少,工業基礎雄厚,加上對外合資合作獲得的技術優勢,以及近年來天津港口工業、重化工業發展得比較快,直接導致了天津的人均勞動生產率的提高。

北京以人均GDP 114690元位居第二,僅比天津少了923元。上海也同樣超過了11萬元大關,達到了113731元。

除了天津、北京、上海這三大直轄市超過了10萬元,其他省份的人均GDP都在10萬元以下。三大直轄市之後,下一個叩響10萬元大關的省份會是誰?

從排名來看,江蘇最為接近。2016年江蘇人均GDP達到了95394元,排名第四。不出意外,2017年江蘇的人均GDP有可能達到10萬元。

在張世賢看來,江蘇人均GDP達到10萬元是早晚的事。“江蘇近年來產業升級非常快,制造業的服務化和服務業本身的升級,相互之間融合得比較好,浙江的經濟發展也是如此。這樣就可以理解人均GDP大部分集中在東部是一個很自然的現象了。”

很多人並不理解人均GDP和居民可支配收入之間的關係。其實,人均GDP並不等同于居民人均可支配收入。由于產業結構的差異,一些人均GDP很高的地方,其人均收入並沒有那麼高。

比如,天津的人均GDP高居榜首,但其居民人均可支配收入僅為34074元,與上海、北京存在1萬元左右的差距,甚至跟農業人口佔比不小的浙江(2016年居民人均可支配收入為38529元)也有4455元的差距,排在浙江之後,僅位居全國第四。

張世賢向《中國經濟周刊》記者分析,人均GDP和居民人均可支配收入並不是一回事,兩者有差異:居民人均可支配收入是剔除了固定資產折舊和各項稅收之後的收入,而GDP產值主要靠投資拉動,此外還受消費和出口因素影響,因此,計算出來的人均GDP某種程度上說跟老百姓關係並不是很大。而居民人均可支配收入能比較準確反映老百姓的現實收入差距。

[責任編輯:郭曉康]