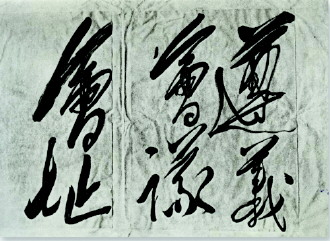

1964年11月毛澤東題寫“遵義會議會址”

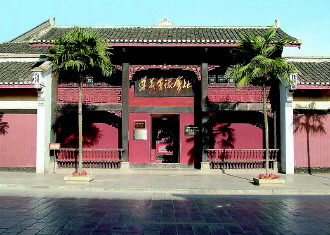

遵義會議會址正門(資料圖片)

編 者 按

2015年是一個非同尋常的時間節點。在這個節點回望歷史,貴州人無比自豪。八十年前,中共中央政治局在貴州召開了以遵義會議為轉折標志的一係列重大會議,中央紅軍兩渡烏江、四渡赤水、激戰婁山關、智取遵義城……中國革命實現了從挫折走向勝利的偉大轉折。貴州因此成為中國革命的“福地”和“聖地”,1935年也因此成為貴州歷史上繪就最亮麗風景的重要一年,紅色文化成為多彩貴州文化之魂。習近平總書記說,歷史往往在經過時間沉淀後可以看得更加清晰。他要求大家深入思考我們當初是從哪里出發的、為什麼出發的,接受思想洗禮,以利于更好前進。為學習貫徹習近平總書記重要講話精神,中共貴州省委黨史研究室和貴州日報社聯合在2015年推出“對話:貴州紅色文化”係列專題,旨在認真學習黨中央和紅軍長徵在貴州這段曲折、悲壯和偉大的歷史,以增強貴州人的文化自信和發展自信,激勵廣大幹部群眾更好地投入到後發趕超、加快全面小康建設中,為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥。

2015年1月15日是遵義會議召開八十周年紀念日。遵義會議在最危急的關頭挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命,是我們黨歷史上生死攸關的轉折點,也是貴州紅色文化的最大亮點。為此,本報推出“對話貴州紅色文化——歷史轉折中的遵義會議”專題訪談,就有關話題摘要闡釋。

專 題 訪 談

嘉賓:徐 靜 貴州省委黨史研究室主任、研究員,國家“萬人計劃”首批入選者

覃愛華 貴州省委黨史研究室副主任

丁鳳鳴 貴州省委黨史研究室宣傳教育處處長

余福仁 貴州省委黨史研究室決策咨詢處處長

主持人:劉 愛 貴州日報理論部主任、高級編輯

遵義會議召開的歷史背景

主持人:很多人都知道,遵義會議挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命,那麼,在遵義會議之前紅軍和黨中央乃至中國革命是一個什麼樣的處境呢?

嘉賓:簡單地說,遵義會議召開之前,紅軍和黨中央正處于生死存亡的危急時刻。1934年10月,由于“左”傾教條主義錯誤,第五次反“圍剿”失敗,紅軍和黨中央被迫實行戰略轉移。中央紅軍主力五個軍團及中央、軍委機關和直屬部隊8.6萬余人,撤離中央革命根據地,帶著笨重的物資,沿著贛、粵、湘、桂邊境五嶺山脈一直向西行動,準備轉移到湖南西部同紅二、紅六軍團會合。紅軍一路苦戰,到1934年12月初,雖然突破了國民黨的四道封鎖線,但付出了極為慘重的代價。渡過湘江後,中央紅軍由長徵時的8.6萬余人銳減至3萬余人。這時,國民黨當局已判斷紅軍將沿湘桂邊境北上湘西同紅二、紅六軍團會合,于是又在紅軍前進的道路上集結重兵,企圖把中央紅軍一網打盡。然而“左”傾教條主義者仍無視敵情,仍堅持按原計劃前進,又使黨中央和紅軍處于生死存亡的危急時刻。可以說,由于“左”傾錯誤在思想上、組織上,特別是在軍事上的惡劣影響,導致各根據地反“圍剿”鬥爭遭到嚴重挫折,中央紅軍長徵初期損失慘重,中國革命已經瀕于失敗的邊緣。

主持人:為開好遵義會議,會前有哪些鋪墊或準備?

嘉賓:遵義會議之前,我們黨先後召開通道會議、黎平會議和猴場會議,為遵義會議的勝利召開作了鋪墊、奠定了基礎。1934年12月12日,中共中央負責人在湖南通道舉行緊急會議,多數同志讚成和支持毛澤東的主張,到敵軍力量比較薄弱的貴州開辟新的根據地。會後,紅軍于通道兵分兩路進入貴州黎平縣境。12月18日,中共中央在貴州黎平召開長徵中的第一次政治局會議,否定了博古、李德到湘西與紅二、紅六軍團會合的主張,採納了毛澤東向遵義進軍的建議,開始從被動轉向主動,成為偉大轉折的開端,是遵義會議的奠基。之後,紅軍進入貴州腹地。1934年12月31日夜至1935年1月1日,中共中央政治局在烏江南岸的甕安縣猴場召開會議,再次否定李德等人回頭東進與紅二、紅六軍團會合的錯誤主張,重申了黎平會議作出的關于渡過烏江、向黔北發展的決定,並加強了政治局對軍委的領導,實際上剝奪了博古、李德的軍事指揮權,是遵義會議的前夜。會後,中央紅軍隨即搶渡烏江、進佔遵義。這些都為遵義會議的勝利召開作了充分的鋪墊。

遵義會議及其歷史地位

主持人:請簡要介紹遵義會議召開的時間、地點和與會人員。

嘉賓:1935年1月15日至17日,中共中央在遵義老城紅軍總部司令部駐地(黔軍第二十五軍二師師長柏輝章公館)召開政治局擴大會議。出席會議的有政治局委員毛澤東、張聞天(即洛甫)、周恩來、朱德、陳雲、秦邦憲(即博古),候補委員王稼祥、劉少奇、鄧發、何克全(凱豐),還有紅軍總部和各軍團主要負責人劉伯承、李富春、林彪、聶榮臻、彭德懷、楊尚昆、李卓然,以及中央秘書長鄧小平。李德(共產國際駐中國軍事顧問)和伍修權(翻譯)也列席了會議。

主持人:請簡要介紹遵義會議召開的具體過程。

嘉賓:會上,中共臨時中央主要負責人博古首先作了關于反對第五次“圍剿”的總結報告,他過分強調客觀困難,而不承認主要是由于他和李德壓制正確意見,在軍事指揮上犯了嚴重錯誤而造成的。周恩來隨之就軍事問題作了副報告,他指出第五次反“圍剿”失敗的主要原因是軍事領導的戰略戰術的錯誤,並主動承擔責任,作了誠懇的自我批評,同時也批評了博古和李德。之後,張聞天作了反對“左”傾軍事錯誤的報告。接著毛澤東作了長篇發言,對博古、李德的錯誤進行了切中要害的分析和批評,並闡述了中國革命戰爭的戰略戰術問題和此後在軍事上應該採取的方針。王稼祥也發言支持毛澤東。周恩來、朱德、劉少奇等多數與會人員都發了言,不同意博古的總結報告,讚成毛澤東、張聞天、王稼祥的意見。

主持人:請簡要介紹一下遵義會議上形成的決定。

嘉賓:遵義會議改組了中央領導機構,選舉毛澤東為中央政治局常委;決定常委中再進行適當的分工;取消在長徵前成立的“三人團”,仍由最高軍事首長朱德、周恩來為指揮軍事者,而周恩來是黨內委托的對于指揮軍事下最後決心的負責者;會議指定張聞天起草決議,委托常委審查,然後發到支部討論。會議還根據變化了的情況,作出改變黎平會議先以黔北為中心,再去川南創建根據地的決議,決定北渡長江在成都西南或西北創建新的根據地。會後,又根據敵情的變化,決定中央紅軍在川滇黔三省廣大地區創建新的根據地。

主持人:遵義會議是不是到此就算結束了?

嘉賓:不能簡單地這樣看。作為遵義會議的補充和決議的落實,在中央紅軍四渡赤水轉戰途中,2月5日,中共中央政治局在川滇黔交界的一個叫雞鳴三省的村子召開會議,中央政治局常委分工,根據毛澤東的提議,由張聞天代替博古負中央總的責任(習慣上稱總書記);決定毛澤東為周恩來在軍事指揮上的幫助者,博古任總政治部代理主任。2月8日,在雲南扎西(今威信)召開的會議上通過了張聞天起草的《中共中央反對敵人五次“圍剿”的總結決議》。3月4日,中革軍委在遵義鴨溪一帶設立前敵司令部,朱德為前敵司令員、毛澤東為前敵政治委員。3月12日,在遵義茍壩,成立了由毛澤東、周恩來、王稼祥組成的新“三人團”,負責指揮全軍的軍事行動,這也是當時黨中央最主要的領導機構,從組織上進一步鞏固和保證了毛澤東在黨內、軍內的領導地位,使遵義會議提出的“改組黨中央領導、特別是軍事領導”的任務最終得以圓滿完成。

主持人:遵義會議作為我們黨歷史上一個生死攸關的轉折點,今天該怎樣評價其歷史地位?

嘉賓:對此,中國共產黨的兩個歷史決議作了高度的評價。《關于若幹歷史問題的決議》指出:“在貴州省遵義城召開的擴大的中央政治局會議上,得以勝利地結束了‘左’傾路線在黨中央的統治,在最危急的關頭挽救了黨。”“遵義會議集中全力糾正了當時具有決定意義的軍事上和組織上的錯誤,是完全正確的。這次會議開始了以毛澤東同志為首的中央的新的領導,是中國黨內最有歷史意義的轉變。”“遵義會議後,黨中央在毛澤東同志領導下的政治路線,是完全正確的。‘左’傾路線在政治上、軍事上、組織上都被逐漸地克服了。”《關于建國以來黨的若幹歷史問題的決議》指出:“一九三五年一月黨中央政治局在長徵途中舉行的遵義會議,確立了毛澤東同志在紅軍和黨中央的領導地位,使紅軍和黨中央得以在極其危急的情況下保存下來,並且在這以後能夠戰勝張國燾的分裂主義,勝利地完成長徵,打開中國革命的新局面。這在黨的歷史上是一個生死攸關的轉折點。”

遵義會議與中國夢、中國道路

主持人:2012年11月29日,習近平總書記在參觀《復興之路》展覽時發表重要講話,明確提出了“中國夢”,遵義會議與中國夢之間有什麼關係?

嘉賓:習近平總書記說,“實現中華民族偉大復興,就是中華民族近代以來最偉大的夢想”。1921年中國共產黨成立之後,領導反帝反封建的革命鬥爭、爭取民族獨立和人民解放、實現振興中華的偉大使命,歷史地落到了中國共產黨的身上。中國共產黨來不及也不可能從容地做好各種準備,便以幼年之身匆匆投入大革命的洪流。在血與火的洗禮中,在成功與挫折的反思中,逐步從幼年走向成熟,而這個標志就是遵義會議的召開。因此,遵義會議的召開,本身就是中國共產黨追逐中國夢歷程中的重要節點。

遵義會議是我們黨處于革命最艱難、最危險的時候召開的,就在這樣的情況下,我們黨也沒有忘記自己所擔當的偉大使命,領導人們提出召開遵義會議,本身就表現了對革命的堅定信念和無限忠誠,體現了我們黨身處危局時超強的政治定力和戰略定力,隊伍沒有散、沒有垮,還要繼續奮鬥。會議指出:革命的挫折絲毫也不足以使我們對于中國蘇維埃革命的前途表示張皇失措,中國蘇維埃革命有著他雄厚的歷史源泉,他是不能消滅的,他是不能被敵人戰勝的。這說明我們黨在領導人民追逐中國夢的過程中,雖然歷經重大挫折,但能夠始終堅定信念,在重大的挫折中實現更大的超越。

主持人:要實現中國夢,必須找準正確的道路,遵義會議在這方面有何貢獻?

嘉賓:遵義會議更為深遠的意義在于,使我們黨首先是中央領導集體開始自覺地認識到,只有把馬克思列寧主義的基本原理同中國具體實際結合起來,獨立自主地解決中國革命的重大問題,才能把革命事業引向勝利。這是我們黨在理論上和政治上走向成熟的重要標志。正如1963年,毛澤東同外賓的談話中說,“中國人不懂中國情況,這怎麼行!真正懂得獨立自主是從遵義會議開始的。這次會議批判了教條主義。教條主義者說蘇聯一切都對,不同中國的實際相結合。”遵義會議開啟了全黨把馬克思主義基本原理同中國具體實際、中國國情和時代特徵相結合,靠中國同志了解中國情況、取得中國革命勝利的新起點,逐漸形成了毛澤東思想,實現了馬克思主義中國化的第一次理論飛躍。遵義會議後,我們黨全面走上了中國特色革命道路。

主持人:“文革”結束後,以鄧小平為代表的中國共產黨人推動實現了我們黨歷史上的第二次偉大轉折,開創了中國特色社會主義道路。這與遵義會議所實現的第一次偉大轉折有沒有某種歷史聯係?

嘉賓:歷史地分析,中國共產黨歷史上第二次偉大轉折,確實與第一次偉大轉折有太多相似之處。都是在黨的事業遭受重大挫折背景下召開的,都推進了馬克思主義中國化的歷史進程,開啟了馬克思主義中國化的理論飛躍,全面開創了中國特色的革命(建設)道路。正如1979年3月,鄧小平在《堅持四項基本原則》中所說,“過去搞民主革命,要適合中國情況,走毛澤東同志開辟的農村包圍城市的道路。現在搞建設,也要適合中國情況,走出一條中國式的現代化道路”。

回顧黨的遵義會議,我們深深體會到,中國特色社會主義不僅是在改革開放新時期開創的,也是建立在我們黨90多年長期奮鬥基礎上的,不僅具有廣泛的現實基礎,而且具有深厚的歷史淵源。今天,弘揚遵義會議精神,就是要既不走封閉僵化的老路,也不走改旗易幟的邪路,而要在歷史的深入思考中增強對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信,做好現實工作、更好走向未來,不斷交出堅持和發展中國特色社會主義的合格答卷。

遵義會議及其現實意義

主持人:遵義會議不僅在最危急的關頭挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命,而且還充分彰顯出中國共產黨人的偉大精神。請問,歷史上有哪些領導人提到或闡述過遵義會議的偉大精神?

嘉賓:改革開放以來,遵義會議所彰顯的偉大精神引起了一些領導同志的重視。1984年1月,廖漢生參觀遵義會議會址,留下“遵義會議精神永放光芒”的題詞。1991年2月,李鵬在參觀遵義會議會址後題詞:“發揚遵義會議精神,建設有中國特色的社會主義。”尤其2010年以來,遵義會議精神引起了更多的關注。2010年9月,栗戰書在遵義考察時指出:“遵義會議突出體現了堅持真理、修正錯誤的精神,突出體現了顧全大局、緊密團結的精神。”2011年7月,劉雲山視察遵義時指出:“貴州有著深厚的歷史文化積淀,有著光榮的革命傳統,鑄就了偉大的長徵精神、遵義會議精神,概括起來就是‘勇于突破,敢于超越,善于轉變,攻堅克難’的精神,這是推動貴州發展的寶貴財富”。

主持人:怎樣理解遵義會議精神的內涵,她與中國共產黨偉大精神的關係是什麼?

嘉賓:偉大的事業鑄就偉大的精神。遵義會議所集中彰顯的堅定信念、實事求是、獨立自主、敢闖新路、民主團結等精神品質,是中國共產黨精神的重要組成。我們黨在帶領各族群眾追逐中國夢的過程中,先後培育形成了一係列彰顯政黨性質、反映民族精神、體現時代要求、凝聚各方力量的偉大精神。比如紅船精神、井岡山精神、蘇區精神、遵義會議精神、長徵精神、延安精神、西柏坡精神、大慶精神、“兩彈一星”精神、雷鋒精神、焦裕祿精神、改革開放精神等。從某種意義上講,中國共產黨的歷史同時也是中國共產黨精神的形成史和發展史。而遵義會議精神,則是中國共產黨精神歷程中的關鍵節點,她孕育于中國革命的艱辛歷程,彰顯于中國共產黨走向成熟之時,延續于中國共產黨創造的輝煌之中,是中國共產黨在民主革命時期具有里程碑意義的精神象徵,是中國共產黨創造的中國奇跡、中國故事和中國聲音。

主持人:弘揚遵義會議精神在今天有什麼現實意義?

嘉賓:偉大的事業需要偉大的精神。黨的十八大以來,習近平總書記強調實現中國夢必須走中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量,讓我們深切體會到在邁向中華民族偉大復興中國夢的新徵程上,大力弘揚遵義會議精神,更有其必然性和必要性。因為,遵義會議所集中彰顯出的偉大精神,本身就是我們黨探索中國道路、追逐中國夢過程中的精神結晶。今天,大力弘揚遵義會議精神,有助于我們更加堅定中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信,更加解放思想、實事求是、與時俱進,更加自強不息、團結一心、眾志成城,為實現中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

貴州各族兒女與偉大轉折

主持人:紅軍長徵轉戰貴州實現偉大轉折的同時,給貴州各族人民帶來了哪些重大而深遠的影響?

嘉賓:主要表現在以下幾個方面:一是沉重打擊了敵人。紅軍長徵在貴州期間,調動了湘、桂、川、黔、滇軍閥及國民黨中央軍幾十萬人馬,使他們疲于奔命,損失慘重。紅軍以一係列的重大勝利,掌握了戰略主動權,宣告了國民黨蔣介石“圍剿”的失敗。二是播下了革命火種。中央紅軍長徵在貴州期間,中共中央批準建立了長徵中唯一的省一級地下黨組織——中共貴州省工作委員會,先後建立了各級蘇維埃政權組織。從此,貴州各族人民在黨的領導下,開展革命活動,動搖了封建統治的基礎。三是解放了各族群眾。紅軍所到之處,廣泛宣傳反帝反封建的革命道理和團結抗日救國的主張,播下的革命火種得以生根、發芽。黨和紅軍踐行群眾路線,執行正確的民族宗教政策,組織發動群眾,打土豪、分田地,廣大人民群眾翻身作主人,感受到了做人的尊嚴。

主持人:紅軍是貴州人民的救星,貴州各族群眾也為紅軍長徵作出重大貢獻,使貴州成為中國革命的福地。請具體談談貴州各族群眾在中國革命偉大轉折中的貢獻。

嘉賓:貴州各族群眾在黨和紅軍的感召下,積極擁護紅軍、支援紅軍,有力地策應了紅軍的戰略轉移,用鮮血和生命為中國革命的偉大轉折譜寫了壯麗篇章。一是踴躍參加紅軍。紅軍長徵途經貴州時,共有1萬多名各族青年參加紅軍。據《紅星報》1935年4月5日報道:“總結各軍團的擴紅報告,……總計5400余人,遵義戰鬥中爭取的新戰士外。”另外,紅二、紅六軍團長徵在貴州擴紅5000多人。二是為紅軍提供後勤保障。貴州各族群眾盡管自己生活十分貧困,但還是拿出糧食、衣被等支持紅軍。1935年1月,中央紅軍來到桐梓,當地群眾100多人晝夜為紅軍碾米20多萬斤。桐梓城區南郊、西郊革命委員會,發動十多個縫紉工人和幾十名輔助女工,自帶著縫紉機為紅軍趕制軍衣3000多套。紅三軍團經過鎮寧六馬地區,軍團長彭德懷與當地布依族首領陸瑞光“結盟”,共同訂立“反蔣協定”,順利通過布依族聚居區,並得到大量物資援助。三是積極為紅軍帶路,提供情報。中共貴州省工委成立後,通過打入國民黨軍中的地下黨員,設法竊取到了國民黨軍隊的軍用地圖和密電碼本,為紅軍轉戰貴州和四渡赤水的勝利作出重大貢獻。不少群眾為紅軍帶路、送情報、抬擔架,有的為紅軍印刷文件、布告、宣傳品,有的為紅軍搶修槍炮,等等。四是為紅軍渡河提供船只、木板等器材。各族群眾積極找渡船、獻門板、砍毛竹、搭浮橋,幫助紅軍兩渡烏江,四渡赤水,搶渡鴨池河、清水江。老船工宋月釗就曾在開陽縣的茶山關幫助紅三軍團渡過烏江。五是救護和掩護紅軍傷病員。中共遵義縣委等黨組織和人民群眾設法安置了一大批紅軍傷病員,僅遵義“貧民醫院”就收治紅軍傷病員數百人。黔東南侗族詩人楊和鈞追隨紅軍,挺身救紅軍傷員王連長和吳排長,還慘遭國民黨反動勢力殺害。另外,根據地人民還冒著坐牢、殺頭的危險,千方百計保存下紅軍遺物。有數以百計的紅軍書寫的標語、歌謠、漫畫、廣告、蘇維埃幣、紅軍親筆證明、通行證、紅軍用過的各種軍用物品得以保存下來。還有遵義群眾自發保護“紅軍墳”的革命故事影響深遠。

遵義會議與貴州文化自信

主持人:中央紅軍長徵途經貴州和遵義會議的召開,留下了讓貴州人民倍感驕傲、倍感自豪的文化印記,這種文化印記具體表現在哪些方面?

嘉賓:具體表現為三個方面:一是留下了一係列重要的會議遺址。有人說,貴州的一個重要文化標記就是有“一棟樓”,這特指遵義會議會址。但是,如果把遵義會議看成是一個係列,那留下的就不僅僅是“一棟樓”,而是很多棟樓,具體包括黎平會議、猴場會議、雞鳴三省會議、茍壩會議等一係列重要會址。二是留下了一係列重要的戰鬥遺址。以遵義會議為標志的係列重要會議,不僅是解決了認識問題,而且還解決了行動問題。因為有了黎平會議,中央紅軍才會向黔北進軍;因為有了猴場會議,才會有強渡烏江戰鬥;因為有了遵義會議等之後的係列會議,才會有了一渡赤水、二渡赤水、三渡赤水、四渡赤水等一係列重要軍事行動,有了遵義戰役的勝利,四渡赤水的勝利。這為我們今天留下了寶貴的軍事文化遺產。三是為世人留下了《憶秦娥·婁山關》、《七律·長徵》等文學遺產。因為遵義會議,毛澤東同志的正確地位得到肯定和鞏固。毛澤東同志帶領紅軍,不僅書寫了華美的軍事樂章,也留下了不朽詞作,展現出紅軍長徵和中國革命偉大轉折的輝煌畫卷。因此,遵義會議所留下的物質文化遺產不僅是一棟樓,而是很多棟樓,以及與這些會址相匹配的一係列重要戰鬥遺址和文學藝術作品,他們共同構成了今天遵義會議紀念體係的一個總體框架,這是屬于貴州更屬于全黨、全民族的寶貴文化財富。這些文化財富留存在貴州,讓我們貴州人無比自豪。

主持人:前面說過,貴州有光榮的革命傳統,鑄就了長徵精神、遵義會議精神,這種精神遺產在樹立貴州文化自信和發展自信的過程中有何現實價值?

嘉賓:在遵義會議精神和長徵精神的鼓舞下,貴州廣大幹部群眾在黨的領導下繼續鑄就了革命老區精神、三線建設精神、頂雲精神、大關精神、大旱中的貴州精神等。這些精神與遵義會議精神和長徵精神一脈相承,既高揚崇高的革命理想,又打上鮮明的貴州印跡,還蘊含豐富的實踐經驗,更彰顯強烈的科學理性,是推動我們的事業從弱小走向強大的精神力量。因此,客觀地看,遵義會議精神和長徵精神已成為貴州本土精神的重要組成,不斷激勵著新時期的貴州人進行文化自省、增強文化自覺、樹立文化自信,實現文化自強。今天,我們大力弘揚遵義會議精神和長徵精神,點燃全省各族人民致富奔小康和過上更加美好幸福生活的熱情,激活發展思路,堅定發展決心,增強發展信心,就一定能闖出一條科學發展、後發趕超的奮進之路,真正為中華民族的偉大復興作出貴州人的貢獻。

[ 責任編輯:王怡然 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:王怡然

原稿件來源:貴州日報