滄桑巨變 雪域放歌

“太陽啊,霞光萬丈,雄鷹啊,展翅飛翔;高原春光無限好,叫我怎能不歌唱……”當年,才旦卓瑪一曲《翻身農奴把歌唱》,道出了西藏百萬農奴翻身得解放的喜悅。如今,這首依然在高原大地傳唱的歌曲,表達著逐漸富裕起來的西藏各族人民的心聲。

西藏自治區成立50周年前夕,記者來到高原採訪,無論是在廣袤的藏北高原,還是在花紅柳綠的藏南谷地;無論是在偏僻的牧區,還是在喧鬧的繁華城鎮,處處能夠感受到雪域高原的滄桑巨變。

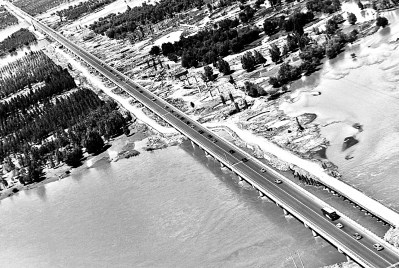

西藏境內首條高速公路——拉薩至貢嘎機場高速公路(2014年8月29日攝)。拉薩至貢嘎機場高速公路于2011年7月正式通車,路線全長37.8公里,將拉薩市區到貢嘎機場的行車時間縮短了半個小時。新華社記者 普布扎西攝

從糌粑、牛羊肉、酥油茶到“舌尖上的中國”

初到拉薩的陜西遊客陳俊濤在品嘗了一頓豐富的藏餐後,徹底改變了他對藏族人飲食簡單的印象。餐桌上除了糌粑、肉類、酥油茶,還有“藏香豬”“人參果”“松茸菌湯”等一道道豐富精美的菜品。

漫步拉薩街頭,遊人會驚訝地發現不只是藏餐,川菜、湘菜、粵菜以及西餐、尼泊爾餐等齊聚拉薩。無論來自天南地北,在拉薩都能吃上家鄉菜,品嘗到“舌尖上的中國”。

曾經利用休假、出差等機會從內地大包小包運新鮮蔬菜的經歷,令67歲的藏族老人更登記憶猶新。他說,西藏自然條件惡劣,種菜不易,西藏城鎮居民飯桌上的蔬菜曾經長期是蘿卜、白菜和土豆3種“大路菜”,細菜主要從內地運,價格很貴。數據顯示,直到1981年,西藏城鎮居民人均每25天才能吃到1公斤蔬菜。農牧民則幾乎一年到頭吃糌粑、牛羊肉和酥油茶,飲食結構極不合理。

如今,“菜籃子”越來越豐富,農牧民的飲食結構發生了很大變化。品種多樣的蔬菜、雞鴨魚肉,從沿海空運來的生猛海鮮,越來越多地出現在農牧民的餐桌上。

“身在拉薩,坐吃南北!”談起今天拉薩餐飲業的繁榮發展,更登感慨萬千。

從騎馬到“立體交通”,從土木平房到藏式樓房

舊西藏沒有一條公路,更談不上車輛,人們出行主要依靠馬匹、膧牛。那曲申扎縣老牧民達瓦次仁記得,20世紀70年代,當拖拉機第一次進西藏時,藏族農牧民是以迎接新娘的隆重儀式迎來“鐵牛”的。

經過50年的建設,西藏全區公路通車里程達7.5萬公里,逐步形成了以拉薩為中心、“三縱、兩橫、六通道”為骨架的公路交通網絡:東連四川、雲南,西接新疆,北連青海,南通印度、尼泊爾,地市互通,縣鄉連接。此外,青藏鐵路、拉日鐵路和58條國際國內航線的開通,形成了以公路為主的“立體交通”新格局。

每年8月的藏北“恰青”賽馬節,是牧民一年一度的傳統盛會。達瓦次仁幾乎每年都去參加,過去騎馬至少要走三天的路程才能到達,現在乘車只要半天的時間。而越來越多的西藏居民不僅僅滿足于就近旅行,而是坐火車、乘飛機走出高原,邁向更廣闊的天地,參觀、交流、學習、經商。

西藏農牧民的居住條件變化更大。沿尼洋河順流而下,一座座新村依偎在大山的懷抱里。走進林芝地區八一鎮公眾村村民普布次仁家中,200多平方米的2層小樓雕梁畫棟,客廳內除了彩電、冰箱、DVD播放機外,具有濃鬱民族特色的家具擺放有序。普布次仁說,他家是5年前蓋起新房的,原來一直住土木平房,人畜混居,衛生條件差。每建一幢普布次仁家這樣的房屋,政府補貼2萬元左右。

舊西藏90%以上的人沒有自己的住房。啟動于2006年的西藏農牧民安居工程,截至2013年底,累計完成投資278億元,230萬農牧民圓了“新房夢”。農牧民安居工程的實施使西藏全區農牧民人均住房面積增加了二至三成。

從生病無人管到免費醫療

日喀則市江孜縣人民醫院,紫金鄉衝薩村村民巴桑羅傑因為胃潰瘍住院治療,將近5000元的醫藥費用他個人只承擔700多元。他說:“舊西藏,我們為農奴主當牛作馬,卻不如牛馬,生病無人管。現在,生病了有免費醫療,國家為我們考慮得這麼周到!”

西藏自治區成立以來,國家一直對西藏的農牧民實行特殊的免費醫療政策。《西藏自治區農牧區醫療管理暫行辦法》運行10年後,2012年,辦法中的“暫行”二字取消,標志著農牧民醫療保障有了更長期的制度。

日喀則市江孜縣衛生局局長班久說,對家庭和個體而言,最大的變化是逐年增加的補助標準,目前西藏農牧民醫療補助標準已達到420元,住院的報銷比例也一直在提高,大病最多可報銷13萬元。

目前,西藏以免費醫療為基礎的農牧區醫療制度覆蓋全體農牧民,在全國率先實現城鄉居民免費健康體檢。西藏自治區衛計委常務副主任王壽碧介紹,全區醫療衛生機構從1965年的193個增加到2014年的1430個,衛生人員從2947人增長到15531人,基本實現了縣級有衛生服務中心、疾控中心,鄉鄉有衛生院、村村有衛生室的目標。

因高寒缺氧,西藏一度被認為是世界上最不適合人類居住的區域。50年來,得益于生活水平的提高和醫療條件的改善,西藏人均壽命不斷提高。目前,西藏人均壽命從過去的35.5歲提高到現在的68.2歲,全區人口從過去的114萬人增加到317萬人。

(光明日報拉薩8月10日電 光明日報記者 雷曉斐 尕瑪多吉 光明網記者 李政葳)