15日,在曼德拉故鄉古努村,媒體區入口處的紀念牆上挂著曼德拉頭像。 (本報記者邢磊攝)

15日,在曼德拉故鄉古努村,飄著曼德拉頭像的大幅海報。 (本報記者邢磊攝)

南非民眾,不分種族,都為曼德拉的逝世悲傷不已。

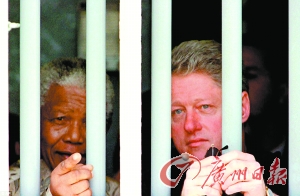

1998年3月27日,克林頓和曼德拉一起探訪曼德拉曾被囚禁的地方。 (資料圖片)

1994年5月9日,曼德拉(右)在南非國民議會上宣誓就任總統。 (資料圖片)

在南非比勒陀利亞的大街上,一面牆上挂著曼德拉的肖像。

告別曼德拉

現場記錄·深度

曼德拉溘然長逝,舉世悼念。曼德拉被公認為偉大政治家以及平等與正義、平和與寬容、堅韌與智慧等品質的集大成者。他以非暴力方式實現了南非的種族和解,創建了各種族和諧相處的新南非。

曼德拉留下的以忍讓、博愛、寬容、和解與務實精神為主要內容的政治遺產,不僅澤被南非,而且惠及世界。以“曼德拉模式”化解種族衝突,已成為不少國家奮鬥的目標。曼德拉走了,但他遺留的財富與啟示,卻永存不朽。

全球悼念

體現人類向善共識

曼德拉去世,全球涌現紀念浪潮。這並非因曼德拉是聖人或完人,也非因曼德拉是南非廢除種族隔離制度的唯一功臣。紀念的背後,體現的是全球一種向善的共識。

7月,在曼德拉病危期間,《耶路撒冷郵報》發表題為《曼德拉——一位新型名人》的文章慨嘆道:“我們生活的世界,自私自利、物欲橫流,對物質英雄頂禮膜拜。曼德拉與此形成鮮明對照。他是一位精神英雄,一位價值觀和道德信念的英雄。”

曼德拉的傑出不僅在于他以非暴力方式創建了新南非,還在于他把和解和寬容的精神傳播于全球。由此,曼德拉對世人的道德感召力,甚至超越了他領導南非人民廢除種族隔離制度、和平塑造新南非的歷史功績。

對曼德拉的紀念,是對精神英雄的紀念、是對人心向善的向往和召喚。紀念背後折射出超越膚色、國籍和社會制度的向善共識。這也就是為何全球不同種族的人們一起紀念曼德拉的重要原因。

偉人之路

鬥爭、自由、和解

傳奇的經歷、忠貞的信仰、博大的胸襟和慈愛的內心,使曼德拉擁有不可抵禦的人格魅力,成為南非民眾的精神偶像,被視為新南非國父。

15日,馬拉維總統喬伊絲·班達在致辭中說:“在他的世界里沒有界限,他畢生為了非洲人民的自由而戰鬥。”

曼德拉1918年7月18日出生于南非特蘭斯凱一個部落酋長家庭,受到良好教育,並完成法律專業教育。因反對種族隔離政策,他在1964年被判處終身監禁,直至1990年獲釋。

出獄後,曼德拉致力于推動種族和解,他的信念是:“壓迫者和被壓迫者一樣需要獲得解放。”

對于民族和解,曼德拉詮釋道:“仁愛和寬恕是打開南非未來之門的鑰匙,仇恨只能讓南非繼續墮落。” 他首先通過真相與和解委員會機制,積極認清歷史,但不尋求復仇;其次建立民主選舉制度,為逢選必亂的非洲政治樹立了榜樣。最終,在曼德拉的帶領下,南非實現種族和解,實現了歷史性跨越。

跨越分歧

精神財富取之不盡

從曼德拉身上,人們可以看到被東西方共同認可的理念。這或許是曼德拉留給全世界最寶貴的遺產。

曼德拉給世界留下了精神財富,猶如一個開採不盡的金礦。首先,對民眾的熱愛。曼德拉是一位名副其實的平民總統,他來自民眾,又回歸民眾,為民眾謀利益是他的終身追求。其次,對權力的超脫。曼德拉在南非結束種族隔離後只做了一任總統,就主動請辭。在其影響如日中天之際退出政界,不僅使南非人驚訝,也使世界不解。曼德拉對此解釋說:“曼德拉之後,還有後來人。”這一方面體現出他的高風亮節,另一方面也說明他對自己、對國家和民族命運有一個清醒認識,從鬥士到精神領袖,總能在不同時期及時地轉換自己的身份。

再有,對慈善事業的熱衷。他退休後全身心投入慈善事業,設立曼德拉基金會,致力于改善農村的教育條件和資助艾滋病患者。十余年里,該基金會幫助建立數百所“曼德拉學校”,向不計其數的艾滋病患者伸出援手。

曼德拉去世後,從當前各種跡象看,南非各界情緒雖有波動,但社會穩定不成問題,更不大可能被拉回種族鬥爭的偏激軌道。“彩虹之國”的未來,主要取決于能否務實解決發展道路上的具體挑戰。

南非後曼德拉時代

挑戰不少大局仍穩

政局:

執政黨支持率下降

從革命黨到執政黨,南非非洲人國民大會已經度過了101個年頭。自1994年5月以來,非國大已經雄踞南非政壇近20年。

曼德拉是創建非國大的元老之一,但曼德拉並沒有將自己塑造為具有絕對權威的精神領袖。曼德拉的去世,反倒是推動非國大進行黨內反思的重要契機。

曼德拉卸任以來,南非國內經濟、社會問題一直不斷。曼德拉創建的非國大面臨的最大敵人就是它自己,而非來自外部的種種挑戰。

非國大一個主要問題是脫離群眾。新南非第二任總統姆貝基在任時被批評為高高在上,只關注上層人的利益,所以他最後下臺了。

如今,在非國大內部,青年草根政治勢力與老年上層勢力之間的矛盾在加深。如何加強非國大作為執政黨在黨內的凝聚力以及領導力,這也是非國大未來面臨的重要挑戰。

不均

黑白人貧富差距大

當年,南非實現和平政權過渡的前提之一是確保白人的經濟利益不受侵犯。這一政策持續至今,它在使佔南非人口約15%的白人能安居樂業的同時,也一定程度上影響了佔人口約80%的黑人經濟地位取得實質性改善。

今年10月,南非總統祖馬透露,目前白人家庭的平均年收入是黑人家庭的6倍。高盛報告顯示,當前南非85%的黑人屬于低收入群體。種族經濟地位不平衡的頑疾如不解決,勢必威脅南非的長治久安。

曼德拉去世後,部分白人情緒不安,擔心南非政府會對白人進行“清算”。南非眾多黑人飽受貧困和失業之苦,這種經濟上的不平等催生了一些激進思想,如應將白人控制的礦業國有化,應從白人手中收回農場轉讓給黑人等。

有些人認為,曼德拉去世後,他畢生恪守的種族和解的信念也將隨之終結,南非甚至可能陷入內亂。

經濟

失業率持續高企

在曼德拉結束種族隔離制度後近二十年來,南非已成為非洲最大經濟體、全球最大的新興經濟體之一。

但是,近年來,南非的經濟減速也帶來很多困難,影響了民生改善。其中,高失業率是困擾南非的重要隱患。高盛報告顯示,截至2013年,南非有460萬人找不到工作,約佔總人口24.7%,其中71%是15到34歲的青年人。另有220萬人已放棄尋找工作,因此總計失業率達35.6%。1500萬人生活在貧困線之下。87%南非白人處于中產或上層社會,而85%的黑人處于貧困之中。

加油站工人伊芙琳向記者表示,“雖然南非現在各族群之間的關係已經改善了很多,但經濟狀況越來越糟糕。再加上年輕人就業越來越難,政府腐敗嚴重,如果南非政府再不想著改變這一現狀,南非就成為下一個津巴布韋”。

前景

時局不太可能大變

其實,南非政府的決策不大可能“急轉彎”,整體局勢保持和平穩定應無問題。首先,自曼德拉卸任以來,南非歷任政府成功執行了曼德拉的既定政策,如果陡然間另起爐灶,代價太大;其次,南非執政黨非洲人國民大會(非國大)最近對以該黨青年團主席馬勒馬為代表的激進勢力進行了清洗,為確保南非政策不偏離和解軌道奠定了組織基礎。

更重要的是,經過這些年的發展,族群和解、團結安定已成為南非主流民意,任何過激的做法都難以得到民眾認同。盡管非國大現在一黨坐大,但反對黨和輿論的“防火牆”功效不可小視,執政黨縱然想一意孤行地出臺“非理性”政策,也難以推行。

盡管難題不少,但南非政局基本穩定、資源較為豐富等發展優勢依然存在。人們有理由相信,在後曼德拉時代,南非能夠把握自己的命運,克服重重阻力,綻放彩虹新光輝。

不朽貢獻

創立衝突和解標本

曼德拉的不朽貢獻,在于為當今充滿衝突的世界展現了“和解”、“和平”的可能,成為解決各種利益衝突的標本。

盡管從歷史規律而言,南非的種族隔離注定會走向滅亡,但沒有了曼德拉,南非的種族隔離未必能夠以和平的方式消亡,南非也未必能夠以和平的方式實現轉型。

南非政府前雇員艾略特·道恩說:“曼德拉始終讓我尊敬。他的偉大之處是僅僅依靠一個人、一個政黨,沒有借助于任何外部力量,把南非從種族隔離、種族仇視的舊南非,打造成了民主、自由的新南非。”

在南非的歷史轉型時期,曼德拉身處一個劇烈分化和對抗的社會。但他既能堅守原則,又能與各方達成大家都能接受的妥協,最終實現全體南非人民的和諧共存,並使得包容與分享成為國民意識的主流。

萬人敬仰

精神超越種族宗教

曼德拉追悼大會10日在約翰內斯堡隆重舉行,近百名外國元首和領導人及約10萬名南非民眾參加悼念活動,可謂規模空前。

這在歷史上並不多見。坐在追悼會現場的各國領導人在意識形態、發展理念、民主內涵等方面可能齟齬不合,但他們前來南非吊唁曼德拉的共同選擇,說明他們認可超越了種族、國籍和宗教的“曼德拉精神”。

曼德拉偉大、慈善和仁愛的人格魅力在國際社會引起很大共鳴。特別是在西方國家,不少國家領導人和政要在執政前後總是醜聞不斷,很難找到一個在能力和品格各個方面都像曼德拉那樣接近完美的人物。

美國總統奧巴馬聽聞曼德拉離世的消息,緊急在白宮發表電視講話,稱讚曼德拉為全球“最具影響力、最勇敢、最好的人物之一”,其影響力將世代延續。

為表彰曼德拉的貢獻,聯合國大會通過決議,自2010年起,將每年7月18日定為“曼德拉國際日”。

[ 責任編輯:楊雲濤 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:楊雲濤

原稿件來源:廣州日報