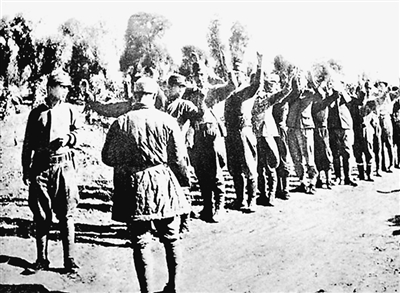

1945年,魯南鐵道大隊在棗莊沙溝接受日軍投降。資料圖片

“西邊的太陽就要落山了,微山湖上靜悄悄……”

當你看到這段文字時,耳邊是否會響起熟悉的旋律?當你哼起這段旋律時,眼前是否會閃現一群矯健的身影?他們爬火車、炸鐵路、殺鬼子,打得日寇魂飛魄散。一部《鐵道遊擊隊》小說,以及據此改編的影視劇,讓魯南鐵道大隊的抗戰事跡膾炙人口、家喻戶曉。

然而,這支100多人的抗日武裝,如何鬥智鬥勇,以王者之師的氣概,迫使千余名裝備精良的日軍繳械投降的故事,卻鮮為人知。近日,我們來到山東棗莊,懷著崇敬之情,追尋魯南鐵道大隊的足跡。

阻斷鐵路 圍困日軍

津浦鐵路,建于1908年。百余年間,一直是南北交通的大動脈。前些年,經過電氣化改造,這條老鐵路除了跑普通客貨車,還能跑動車組。

津浦線途經棗莊市薛城區時,有個貨運小車站,叫沙溝站。車站旁,有片緩坡樹林。坡下是片洼地,小麥蔥蘢。從外表看,這片田野,普通得不能再普通。“這片洼地,就是當年的受降地!”當地村民的一句話,讓我們肅然起敬。

1945年11月的一個深夜,龜縮在臨城的1000余名日軍,包括一個鐵道警備大隊、一個鐵甲列車大隊,帶著親屬孩子,還有部分日本僑民、商人、員工,約2000人左右,乘一列14節車皮的鐵甲列車,偷偷溜出臨城,往南逃竄。魯南鐵道大隊得到情報後,果斷拆除前面的鐵路,炸毀後面的鐵路,將日軍困在沙溝車站。

一聽是魯南鐵道大隊,日軍的頭皮就發麻。從1938年在棗莊和臨城建立抗日情報站時起,這支隊伍奮戰在日軍的心臟地區,對日作戰300余次,消滅日偽軍5000余人,攪得日軍雞犬不寧。

“日本宣布無條件投降後,棗莊、臨城地區的日軍試圖沿津浦線南下徐州,再轉至連雲港登船回國。”薛城區委宣傳部副部長范祥廣介紹,臨城日軍接到的命令,是向國民黨軍隊投降,所以並不情願向魯南鐵道大隊投降。由于害怕鐵道大隊炸毀列車,日軍將部隊撤到鐵路西側,構築起簡易工事,用鐵絲網拉起臨時宿營地,東側以列車為屏障,憑借列車上的火炮和重機槍,企圖負隅頑抗,伺機逃跑。

見招拆招 鬥智鬥勇

見日軍拒絕繳械,鐵道大隊向魯南軍區請示,能否消滅這些日軍。軍區司令張光中指示:“不要打,日軍已經投降,他們跑不了。”

日軍走投無路,被迫同意談判。范祥廣向我們還原談判場景。

談判地點在姬莊一個農戶家里。日軍談判代表,為首兩人一個是鐵道警備大隊大隊長小林,一個是鐵甲列車大隊大隊長太田。他們狡辯:八路軍不能代表中國政府。鐵道大隊代表駁斥:在臨棗一帶和你們作戰8年,並最終戰勝你們的,是中國共產黨領導的八路軍、遊擊隊,而不是國民黨的政府和軍隊,我們八路軍最有理由接受你們的投降。

受降當天,太田忽然又提出新條件:只能繳給鐵道大隊,不繳給別的部隊。太田的如意算盤是,鐵道隊只有百把人,如果正規的八路軍或新四軍協助受降,他們就有理由拒絕,拖延繳械時間。

張光中早料到日軍會節外生枝,提前派出兩個連的部隊,化裝成鐵道大隊隊員,協助大隊長劉金山受降。太田雖然狐疑,卻挑不出刺。

劉金山生前曾留下珍貴文字,敘述迫降日軍的百般周折。據他回憶,受降儀式上,日軍繳出2門重炮、8挺重機槍、180多挺輕機槍、近2000支步槍、兩麻袋手槍、40噸炮彈、兩車皮子彈。“我們用20多輛牛車,拉了兩天,才把這些武器送到南常,交給軍區司令部。”

鐵道大隊發現,日軍還藏有部分槍支。劉金山派人警告日軍:不交出全部武器,就堅決予以消滅。

太田又耍花招,說要見“大太君”,否則死不繳槍。接到鐵道大隊的報告後,張光中親自去見太田,嚴詞告誡。得知其身份後,太田趕緊鞠躬,乖乖繳出500多支步槍、70多架照相機。

感化日軍 風范永存

今年85歲的李洪傑,曾是鐵道大隊年齡最小的隊員,為護送陳毅過津浦鐵路擔任過警戒,現在居住在薛城區常莊鎮漸彭村。抗戰時,這一帶是鐵道大隊的重要基地。

李洪傑回憶,日本投降時自己是衛生員,平時主要在大隊部。“頭一天晚上大概12點吧,大隊長劉金山和兩個鬼子騎著馬回來,進屋往那一坐,哇啦哇啦半天,後來鬼子就把身上的槍拿下來放桌上,表示投降的意思。”

說起劉金山,李洪傑崇拜不已。這位讓臨棗鬼子聞風喪膽的傳奇人物,是鐵道大隊第二任大隊長,也是小說《鐵道遊擊隊》大隊長劉洪的兩位原型之一。另一位原型,是首任大隊長洪振海。1941年12月,洪振海在與日軍作戰時,不幸犧牲。在與日軍鬥爭中,鐵道大隊先後有150多人獻出寶貴生命。

位于薛城區的鐵道遊擊隊紀念碑,矗立在紀念公園內,甚是醒目。我們穿過樹林,往東南方向走百余米,便是劉金山的墓園。老人去世一年後,家人遵其遺願,將骨灰遷回這片他戰鬥過的土地。不遠處,長眠著鐵道大隊副大隊長王志勝,他是《鐵道遊擊隊》中王強的原型。

王志勝墓旁,立著一塊石碑,上面刻著這樣一行字:“鐵道隊不僅是中國人民的驕傲,同樣也被包括日本人民在內的世界一切愛好和平人民所崇敬。王大隊副志勝先生是鐵道隊的創始人之一,他的名字將同鐵道隊這面旗幟一樣,永遠被人民所尊敬。”署名是“日本友人、反戰同盟士兵田村申樹”。

田村申樹原是侵華日軍中的騎兵,被俘後經過思想感化,與另一名日本騎兵小山口主動參加了魯南“在華日人反戰同盟”。1944年,魯南軍區正式批準兩人加入鐵道大隊。

[ 責任編輯:王怡然 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:王怡然

原稿件來源:人民日報