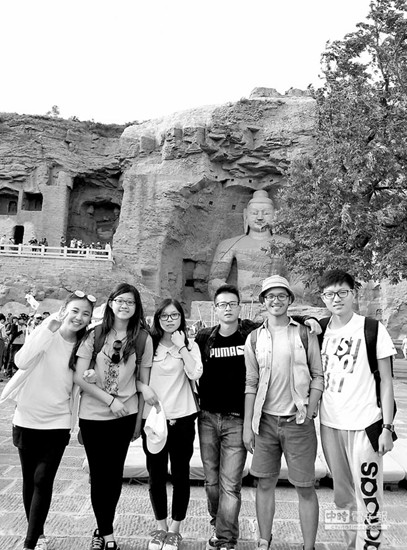

兩岸學生在雲岡石窟合影。圖自臺灣“中時電子報”

臺灣《旺報》28日刊載北京師范大學學生崔振鵬的文章,該文講述了其與臺灣學生十天共同生活的經歷。文章指出,不同的文化生態,但相同的文化根源、文化心理,讓人覺得兩岸的對話往往是互相啟發的。

文章摘編如下:

臺灣遠嗎?就地理位置而言,北京到臺灣的距離並不比到福建、廣東遠多少,甚至還要比到四川、到西藏近一些,但印象里她總是要比兩廣、川渝要遠一點,陌生一點。

歷史的煙塵散去,一灣淺淺的海峽還在,長期以來缺少交流的兩地在近些年終于頻繁互動起來,海峽的阻隔也漸漸消解,這不,我就迎來了遠方的朋友。

要感謝海峽兩岸大學生長城文化體驗營的主辦方給了我們一次聚首的機會,在遞交報名信息近三個月、網絡上開始建立聯係的一個月後,我們終于在秦皇島的山海關相會了。山海關,是萬里長城的第一關,這里也注定要成為我們友誼綿延的第一站。

實話說,頭幾天,我還是有些不適應的。從山海關一同目睹開營儀式、遊賞老龍頭到在喜峰口舉行的篝火晚會,臺灣小夥伴給我的第一感覺就是太開朗,太活潑,太會玩。

篝火晚會的主持人就是一位臺灣男生,他才藝頗多,也喜愛展示,我斷言大陸學生的夏令營是不會被引上這樣的狂歡高峰的。

我的室友是一位臺大的高材生,他睿智、閱歷豐富,也有著開不盡的玩笑和新奇的點子。頭一二天在熱烈的氣氛中,大家很快認識了。但相對安靜的我開始是有些懷疑這種熱烈的:在這樣的狂歡式互動中大家究竟走近了多少呢?這樣的交往與對話最終是否會變成一種互相消耗而沒有真正的交流呢?

直到第二天的下午,我與坐在身邊的一位臺灣女生談兩岸的教育,我愈覺臺灣的小夥伴整體活躍的背後實是有著許多冷靜而深刻的思考的,更不消說之後與臺大、臺灣中華大學同學談論兩岸政治、學生團體的體驗了。

在雲岡石窟,兩岸的同學們為共同的中華古文明炫目,憑吊要走向大唐的中古文明的風神;在老牛灣和乾坤灣,我們也就旅遊開發、中西部地區發展各抒所想。不同的文化生態,但相同的文化根源、相同的文化心理,讓我深深覺得兩岸的對話常有互相參證的,也往往是互相啟發的。

住在老牛灣窯洞的那個夜晚,我第一次看到滿天星鬥的夜幕。許多小夥伴都仰望著這難以在城市里遇到的星空,仰望著,互相指點著。這一刻,面對著同一片天空,我感覺我們所有人之間的心又近了。

臨近結束的最後幾天,大家都忙著最後海峽兩岸大學生交流論壇暨結營儀式的小組展示,我們小組也忙活起來。在賓館里,大家共同謀劃著展示方式,從雁門上的短片到圍爐夜話式的心語,小夥伴們聚在一起總能有新奇的點子。

反復的開機,剪輯,時鐘劃過十二點,大家在組長房間里躺在床上、依著床邊,看著最後成型的小視頻,一次次被片中的你我他會心地逗笑。

記得結營儀式上有位同學說:十天的共同生活,一起累,一起笑,大家早已淡忘了海峽兩岸的隔閡,只記得最純粹的友誼。我的室友在臨別時候也對我說,這些日子共同經歷讓我們互相認識,也互相影響,此次一別,殊不知你也已帶走了我的一些習慣,你也已帶走了一些我的情懷。

[ 責任編輯:張曉靜 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:張曉靜

原稿件來源:中國新聞網