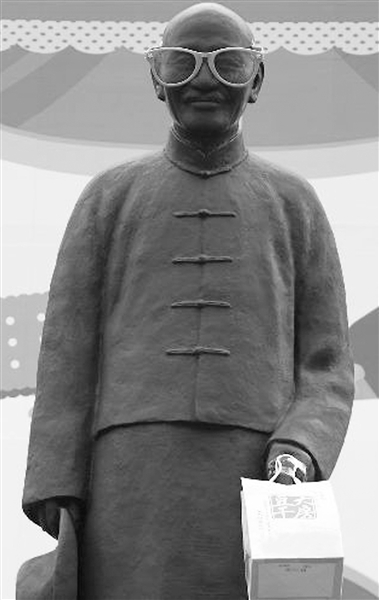

在臺灣師范大學學生的創意下,校園內歷經滄桑的蔣介石銅像戴上時尚眼鏡,手提豆幹紙袋,變身臺灣美食大使。董會峰攝

據臺灣《聯合晚報》報道,基隆市“中正公園”里的蔣介石銅像近日慘遭涂鴉,被不明人士以紅色和白色油漆破壞。在島內,蔣介石銅像所遭受的類似待遇不止這一樁。臺灣政治大學圖書館內的蔣介石坐姿銅像,多次被校內學生噴漆。臺灣羅東高中的蔣介石銅像之前遭人惡作劇,被戴上瓜皮帽涂白臉,扮成“僵屍”。在臺灣南部,蔣介石的頭像多次被帶有偏激政治色彩的民眾吐口水、噴漆,或者把手折斷。有人說,蔣介石的時代早已過去,當年銅像遍布全臺的盛景不再。如今銅像屢遭涂鴉、戲謔和娛樂化,折射出島內的社會變遷和民意思潮的變化,當然,也少不了藍綠的口水與角力。

蔣氏銅像被娛樂被戲謔

據介紹,在基隆“中正公園”的涂鴉事件中,銅像頭部還被綁上情趣用品,銅像右手還被插上涂了紅漆的苦瓜。公園另一座蔣介石的白色半身像,面部被畫上血盆大口,邊上還有不雅字眼。

從涂鴉者的作派看,極像年輕人所為。在戲謔的娛樂訴求下,夾雜著鮮明的思想印記和傾向。在近年的多起驅離銅像出校園的活動中,以青年學生為主。他們大多是2000年民進黨上臺後接受的中學和大學教育,對當年的“威權體制”和蔣介石的歷史評價,負面的看法居多。所以臺灣成功大學在校務會議中討論校園內蔣介石銅像的去留時,站在學生一邊的主張移除者,與反對者吵成一片。反對者中,不少是年長的島內人,對銅像的感情復雜得多。

生于1963年的任中華自讀書起,就習慣了在校園門口的蔣中正像前敬禮,對他們一代人而言,很自然地生發出一種對領袖的尊敬。而國民黨黨史館館長邵銘煌在讀中學的時候,每年蔣介石的誕辰,學校所設的壽堂里就會準備好壽桃和面線,在校長主持下,他要和其他學生一道去向蔣介石像鞠躬行禮。

如今時代變了,島內年輕一代,在青春期的荷爾蒙和反威權的激情的雙重刺激下,把當年威嚴的塑像當成了涂鴉的面板和投射的標靶。

從登峰造極到莊嚴消解

1975年4月5日,蔣介石在臺灣病逝後,臺北故宮博物院請專家為其鑄造一座全身銅像,加上座臺高近6米,參觀的人要仰頭才能看得清楚。此後為蔣塑像漸成風尚,當政者乘機發動一個大規模的“蔣公銅像捐獻運動”,鼓勵民眾自發性地“一人一元”捐錢塑造蔣銅像,安放在各地公園、學校、路口、公司等公共場所。幾年間,蔣介石的銅像就遍布臺灣,有人統計,臺灣共有4.5萬余座大小不一的蔣介石銅像,按照臺灣的面積計算,銅像已達每平方公里擺一、二個,可謂是登峰造極。

“兩蔣時代”結束後,臺灣出現了“倒蔣”運動,摧毀蔣介石雕像是運動的內容之一。尤其是2000年後,國民黨在臺灣一度下野,政黨輪替,民進黨上臺執政。蔣介石成為島內輿論反思的對象,各地矗立的銅像紛紛拆除,面臨回爐煉銅的命運。慈湖所在的桃園縣係藍營執政,于是將各地拆除的銅像收來,據說共兩千多尊,選出其中藝術水準較高者140多尊,建成“慈湖紀念雕塑公園”,當時被譏笑為“銅像收容所”。

慈湖雕塑紀念公園內的蔣介石群像,無論是坐姿或站姿,各種服飾、姿態、戴脫帽等應有盡有,成為到此遊覽的民眾捕捉鏡頭的選擇。通常情況下,蔣介石一人在園內自己看自己,雖然還有一席之地,但已全無領袖的風范,成了大眾娛樂的對象。而蔣大頭(介石)和蔣小國(經國)的公仔,也開始在慈湖景區公開販賣。有評論認為,娛樂化的結果,必然解構曾精心建設的莊嚴感。

族群撕裂的新魅影

但解構和祛魅後政客利用民粹進行的仇恨宣傳,也成為轉型初期臺灣政治生活中揮之不去的新魅影。圍繞蔣介石銅像的去留存毀,藍綠多次交鋒。背後除了意識形態上的差異,更是牽涉選票利益和種種政治算計。

曾是臺灣最大的蔣介石銅像,2007年3月被高雄市文化局拆解為117大塊和百余小碎片。此舉引發藍營強烈反彈,認為這是當局討好深綠選民的舉措,凸顯執政的民進黨不管民生疾苦,只知“意識形態治國、選舉操作”。當時的國民黨秘書長吳敦義認為,讓文物歸于珍惜它的人保存,成為臺灣的資產,這是對財產的珍惜,畢竟這也是臺灣一段重要的歷史。

現在,慈湖雕塑紀念公園憑借蔣介石群像成了一處遊人如織的景點。塑像七八個一組,蔣介石和蔣介石相視而立。其中最大的坐像來自在高雄被分解為117塊的那尊,藝術家刻意用不完整的方式組合重建,取名為“傷痕與再生”,意在記取歷史的傷痕與教訓,走向族群融合的重生。

[ 責任編輯:張玲 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:張玲

原稿件來源:人民日報海外版