詈仔,一方得天獨厚、富饒美麗的魚米之鄉。近年來,就是在這片可愛的土地上,被修葺一新的林語堂故居,漸趨成型的林語堂文化博覽園,吸引著越來越多的四方來客,詈仔作為林語堂故鄉的名氣逐漸傳開。愈來愈多的臺灣遊客也慕名而來,探訪這位“兩腳踏東西文化,一心評宇宙文章”的文學大師的精神家園,以及他筆下無拘無束、“稍微超出尋常”的童年歲月。

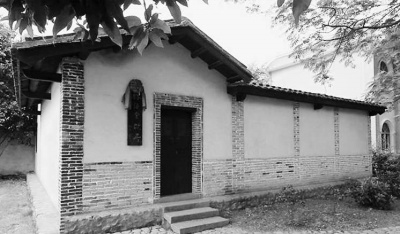

如今,條條大路通詈仔,從廈門出發,也不過三小時的車程。一路秀水青山、草木蔥翠。穿過詈仔中心小學,就是林語堂故居(上圖)了。這座建築面積約120平方米的屋舍,由四間呈“同”字形的小平房組成,鳳凰、木蘭等參天大樹環繞四周。屋面覆板瓦,天井及人行道均是鵝卵石鋪砌。院內一口水井,位置恰在“同”字形之中那個“口”字上,頗有趣味。其中一間6平方米的小屋,就是林語堂的誕生地。

其實,這座屋舍還算不上是林家的私產,而是詈仔基督教會的公房,分由牧師林至誠,也就是林語堂的父親所居住。兒時的林語堂,經常會從自家閣樓的窗戶爬到教堂的屋頂上,然後再沿著柱子滑到院子里玩耍。

教堂後面,就是林語堂接受啟蒙教育的銘新小學。歷經百年風雨,那張講臺桌得以保存下來,成為林語堂故居中難得的原物。林語堂6歲入銘新小學,當時站在這張講臺桌前的老師就是父親林至誠。雖然作為一名牧師,但林至誠從來不是一個嚴肅的人,喜歡在布道時講笑話的他,常常鼓勵孩子們去勇敢想象。他時常告訴孩子們世界上最好的大學是德國柏林大學和英國牛津大學,並鼓勵兒子好好學習,長大後出國深造。就是在這間小小的教室里,稚氣未脫的林語堂開始憧憬重重高山外的精彩世界。

10歲那年,林語堂離開了家鄉,陸續赴廈門、上海求學,然後一路讀到哈佛大學。每年的返鄉之行,是林語堂日後每每回憶的美好時光。“乘坐帆船的旅行是另一種永久印在我心頭靈性上的經驗。因為我們是在南方,從我們鄉村到漳州的西河河谷這一段路真是美不可言。”通往詈仔的路,總是被各種美好事物點綴著。“有時,我們聽見別的船上飄來的幽怨悅耳的簫聲。音樂在水上,上帝在天宮。在我那童稚的歲月,還能再希望什麼更好的環境呢?”成名之後,林語堂這樣總結道:“如果我有一些健全的觀念和簡樸的思想,那完全是得之于閩南詈仔之秀美的山陵。”美麗的詈仔以及與其相伴的歡樂童年,在他60多部著作中被反復提及。

晚年,林語堂定居于臺灣的陽明山。林語堂曾說,“我來臺灣,不期然而然聽見鄉音,自是快活……在街中走路,又不期然而然,聽他們用閩南話互相揶揄,這又是何世修來的福分?”思鄉之情,就這樣在林語堂晚年的生活中恣意蔓延、蔓延。

臺北林語堂故居主任蔡佳芳告訴記者,臺北林語堂故居背靠陽明山,面對淡水河,之所以選址于此,皆因為林語堂覺得這里有幾分詈仔的模樣。曾無限渴望山外世界的鄉野頑童林語堂,年老之後又總是深情地把目光投向故鄉的方向。

“大約有半個世紀了,我一直沒有回到故鄉,但家鄉一草一木,低首緬想,歷歷如在目前。有時在夢中遊故里,依然看見門前那清澈的溪流,映出自己兒時的形影。”在一次受訪時,林語堂曾這樣動情的說。無論時光如何流轉,料想,毓秀鐘靈、群山環繞的詈仔,還有那里的一山一水、一草一木,不僅是這位世界文化大師生命的起點,更是他永遠的精神家園! (本報記者 陳夢婕文/圖)

[ 責任編輯:張曉靜 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:張曉靜

原稿件來源:福建日報