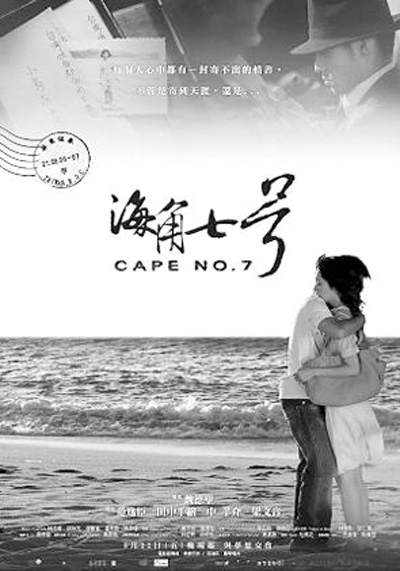

為什麼臺灣電影“死”了十多年之後,突然會有《海角七號》的大爆發?而爆發過後,票房慘淡、後繼乏力的跡象又接踵而至?臺灣電影真的已經迎來復興了嗎?

“臺灣電影其實還是做得很辛苦,因為沒有找對市場。”臺灣著名導演朱延平上周接受本報記者專訪時,這樣評價臺灣電影現狀。

復興真的來了嗎

臺灣電影至少已經走出了最苦的年代。2008年,《海角七號》在島內賣出5.3億元(新臺幣,下同),猶如一道閃電,撕破“臺灣電影已死”的漫長黑夜。那之前的十幾年,臺灣每年只生產20部不到的電影,一年總票房不過數千萬元。

《海角七號》之後,同樣是本土題材的《艋舺》,在島內影院打敗了美國大片《阿凡達》,其後《賽德克·巴萊》、《愛》、《那些年,我們一起追過的女孩》以及朱延平的《新天生一對》等,在臺灣和大陸都取得了不俗的票房。

和之前沉寂猶如一潭死水的狀況相比,用“臺灣電影迎來復興”來形容這5年無疑是合適的。不過,去年和今年,後繼乏力的跡象又開始顯現。去年,除了一部《陣頭》,其他多數影片票房慘淡;臺灣金馬獎,重要獎項也紛紛花落大陸影片。2013年更是一盆兜頭冷水,迄今已上市的30來部電影,除了《大尾鱸鰻》賣錢,其他幾乎都在賠本。

2012年的柏林電影節,臺灣影片《10+10》展映發布會,侯孝賢、張艾嘉、朱延平、魏德聖等10位臺灣地區頂級電影人坐在臺上,臺下稀稀拉拉只有20來名記者,還多數是中國記者。侯孝賢當時打趣說:“這部電影至少我們自己看著還行。”這一冷清場面說明,臺灣電影在國際上依然式微,影響力還不如上世紀80年代的新浪潮電影。

“我們唯一的活路,是打開兩岸市場”

朱延平接受採訪時說,臺灣電影處境艱難,“主要在于臺灣人太少,市場太小,現在拍戲成本又貴。”而與此同時,臺灣導演卻不願去重視大陸市場。

“所有香港導演都在北京開公司,臺灣大概只有一兩個。”其中之一是鈕承澤,他去年以影片《愛》在大陸創下情人節單日華語片票房紀錄。朱延平本人這兩年也回到了臺灣,但那是因為他已經61歲,不願太辛苦,“但年輕導演,好像就沒有興趣”!他認為,跟香港比起來,臺灣擁有跟大陸更加相近的文化,這本是臺灣的優勢,卻沒有得到善用。

2012年金馬獎因為給大陸影片頒發了多個獎項,綠營政客放話“停辦金馬”,臺灣電影人異口同聲怒批政客無聊。在藝術層面上,臺灣導演堅決反對政治介入。但臺灣電影界的視野和行為模式,其實受到政治環境根深蒂固的影響。“去大陸拍片,會被罵不愛臺。”朱延平說,“我不知道這和愛不愛臺灣有什麼關係。什麼都政治化,我覺得這樣缺乏雅量,臺灣電影會死掉。”

不久前兩岸簽署的服務貿易協議,規定臺灣開放大陸影片將從每年5部提升到10部,引發政客與一些導演的抗議。他們聲稱,大陸影片將侵蝕臺灣市場。“如果他們真的愛臺,為什麼不去美國大使館抗議?”朱延平說,好萊塢大片現在佔臺灣市場的87%,幾年前更是佔到99%。大陸影片目前佔臺灣市場恐怕不到1%。“我們唯一的活路,是打開兩岸市場。”

怎樣把牛肉面做成鮑魚

如果真要找“仇人”的話,臺灣影人或政客確實該找美國算賬。臺灣電影的大衰落始于上世紀90年代,李登輝上臺後兩岸關係一度緊張,美國趁機要求打開臺灣電影市場。到2003年,臺灣影人發出了“臺灣電影已死”的哀嘆,那一年,臺灣本土電影的票房總收入只有1500萬元。

美國人釜底抽薪,直接控制了臺灣的院線。所有臺灣電影預告一律撤下,如果哪個影院敢宣傳臺灣電影,下一部美國大片就不給上,影院就得完蛋。直到今天,情況其實也沒有改善。朱延平說,《海角七號》是美國博偉公司發行,《大尾鱸鰻》是華納發行,“如果是你自己來發,就只有3家5家影院給你上”。

那麼,《海角七號》打破沉寂的奧秘在哪里?朱延平用了一個形象的比喻:一開始臺灣人天天吃牛肉面,突然有一天魚翅鮑魚進來了,賣一樣的價格,大家當然改吃鮑魚魚翅;大餐吃了十來年後,突然又來了一碗牛肉面,就是《海角七號》,“啊,怎麼這麼好吃?其實只是因為太久沒吃到了。”朱延平認為,像《海角七號》這樣的牛肉面,當然很好,但不能人人都來做牛肉面。目前多數臺灣導演仍然熱衷于本土題材,“可文化不同,有些普通大陸人根本不懂嘛,有誰會看”?

另一位臺灣大導演吳念真日前在大陸展出微電影作品時,直指臺灣電影“虛弱”,文化和經濟底氣都不足。朱延平的說法是,臺灣電影的商業機制比香港弱很多,文化雖然強一點,但如果沒有錢,文化會跟著走弱。曾佔據臺灣電影市場半壁江山的朱延平建議,除了要選對市場,臺灣電影還必須在商業化方面迎頭趕上。(本報記者 王平 吳亞明)

[ 責任編輯:王怡然 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:王怡然

原稿件來源:人民日報海外版