¡@¤@©]¦nºÎ¡C

¡@¡@§Ú«üªº¬O§Ú̪º§@®aÌ¡A¦Ü¤_§Ú¡A1ÂI¦h¤~¼g§¹½Z¥ó¡C§â¨C¤ÑªºÂIºw¼g¤U¨Ó¡A¤Î®Éµo¨ì§ÚÌ»OÁpªººô¯¸¡]»OM¤§®a¡^¤W¡AÅý§ó¦hªºªB¤Í¤À¨É§Ú̱ķ¥æ¬yªº¤ß±o©M·P·Q¡A³oºØ¤èªk±q¥h¦~§Ú³»OÆW§@®a¨ìªe¥_±Ä·¥æ¬y´N¶}©l¤F¡C¨º¦¸¤Q¤Ñªº¥æ¬y¼g¤F10½g½Z¡A¶}¤F¥ýªe¡A³o¦¸¥»·Q°½Ãi¡A¦ý¤S©È¤H»¡¨Sªø©Ê¡A¤_¬O¤S·Q«´_¤@¦¸¡]¦¹³B»Ýn´xÁn¹ªÀy¡^¡F¥þ°ê»OÁp«H®§¤¤¤ßªº®}ªi¥D¥ôµ¹¤F§Ú«Ü¤jªº¤ä«ù¡A¥L¥¿¦b¡§¨â·|¡¨¤W¦£¡AÁÙn©âªÅ³B²z§Úªº½Z¥ó¡AÅýºô¤Í̤]¬°¥L¹ª´x¡C¡@¡@Ãö¤F¹q¸£¡A¯¸¦b¶§»O¤W¡A¬ÝµÛªi¥úÂIÂIªº¤é¤ë¼æ¡AÅ¥µÛ¥s¤£¤W¦Wªº¬KÂΧC§u¡A¶VµoÅã±oÀR±I¡A©Ò¥H¤~¦³¤F«e±¨º¥y¸Ü¡C¡@¡@ªGµM¡A²Ä¤G¤Ñ¦±á¡A¨£¨ì´X¦ì§@®a¡A³£»¡¬Q±ßºÎ±o³Ì¾A·N¡C¦b¤é¤ë¼æÃä¤J¹Ú¡A¥i¤£¬O¨CÓ¤H³£¯à¦³ªº¸g¾ú®@¡I¡@¡@¤S¥Xµo¤F¡A¥Ø¼Ð¡X¡Xªü¨½¤s¡C¦V¤é¤ë¼æ´§´§¤â§a¡A¦A¨£¤F¡I¡@¡@3Ó¦h¤p®Éªº¨®µ{¡A²Ö¬O²Ö¤FÂI¡A¦ý·í¹ê¹ê¦b¦b¯¸¦b¯«©¹¤é¤[ªºªü¨½¤sªù«e®É¡A¨ºÂI¨¯W¦´N§Ñ¤F¡C

ªü¨½¤s¨B¦æ¹D¤W³B³B¬O´º¡C

¡@¡@¨B¦æ¤s¹D¤W¡A¤_¬O¦³¤F¿P»¯§@®aªº¨¼v¡C¦ó¥É¯ø°Æ¥D®uÅå¹Ä³o¨½ªºªÅ®ð¯u¦n¡C¦^ÀY¬Ý¡A¤@¦æ¤H³ºµM³£³g°ý¦a©I§lµÛ¡A®ß¼z^°Æ·|ªø»¡¡A¦n¦n¬~¬~ªÍ§a¡Cð¤s§@¨ó¥D®u°K¹ç³Q³o¨½ªººñ²`²`§l¤Þ¡A±`±`¥uÅU¦Û¤v°±¤U¸}¨B©ç·Ó§Ñ¤F¦Û¤vªºÂ¾³d¡]³ß¦nÄá¼vªº¥L¥D°Ê¾á¥ô¸q°ÈÄá¼v¡^¡C¦³¤H»¡¡A³o¨½ªº´Óª«¯u¨S¦³¶dt¶§¥ú«BÅS¡A¥iµÛ«l¨àªºªø¡A¥iµÛ«l¨àªººñ¡C¯uªº¡A¦]¬°³oªÎ«pªººñ¡Aªü¨½¤s¹³·¥¤F¤@¶ô¥¨¤jªººñÄ_¥Û¡A¤£¦ý§§ºÓ¤F¤£¤Ö¡A³s®ü©Þ¤]°ª¤F³\¦h¡C

¦bªü¨½¤s´ËªL¨½Å¥»OÆWì¦í¥Á§Ü¤éªº¬G¨Æ¡C

¡@¡@¸ô¨â®Ç¡A¥ÍªøµÛ°ª¤jªºÀ̾ð¡B§ü¾ð¡A³Ì§§ªº¤]¤£¹L¥b¦Ì²Ê¡A¤@«ßµ§±ì±øª½©¹¤Wªø¡A¹³nª§µÛ§â¤ÑѶ¯}¦üªº¡C¤ý¾É§i¶D¤j®a¡A³o¨½ªºì©lªL¤ì´X¥G³£³Q¤é¥»¤H¬å¨«¤F¡A²´«e³o¨Ç³£¬O¦¸¥ÍªL¡A¤]¦³¤H¤u®âºØªº¡C°¸º¸¥i¥H¬Ý¨ì¥¨¤jªº¾ð®Ú¡Aª½®|¤T¥|¦Ì¥¥±`±`¡AÅý¤H·Q±o¥X·í¦~¬O¤°»ò¼Ë¤l¡C¤_¬O¡A¤s¦æ¹D¤W¡A¤S¦h¤FÓ¨I«ªº¸ÜÃD¡C¥Ñ¤_è¦b¥_¨Ê©M«¼y¿ì¹L»OÆW¤Ö¼Æ¥Á±Ú§Ü¤é®i¡A§Ú´N¸q°È·í¤F¦^¸Ñ»¡¡A¦V¤j®a¤¶²Ð»OÆW¤Ö¼Æ¥Á±Ú¦U±Ú¸s§Ü¤éªº¸g¾ú¡A¤j®aÅ¥±o«Ü»{¯u¡Aªø«°Âø§Ó½s¿è³¡¥D¥ô§õ¯EÁÙ°lµÛ§Ú°Ý¤F³\¦h¡C§Ú¯u©È¦p¦¹¨I«ªº¸ÜÃD±½¤F¤j®aªº©ÊP¡A¦ý¦n¹³¨Ã¨S¦³¼vÅT¤°»ò¡C²¦³º³o¬O¤¤µØ¥Á±Ú¦@¦Pªº¤@¬q°O¾Ð¡A§Ú¥u¬O¤ñ¥L̲¤²¤¦hª¾¹D¤F¤@ÂI¦Ó¤w¡C¡@¡@¨Ó¨ì¯«¤ì¨®¯¸¡A§Ú¨«¦b«e±¡A·Q²Ä¤@²´¬Ý¨ì¨º¨â®è°ª°ªÁq¥ßªº¯«¤ì¡A¦ý¬O¥O§Ú¥¢±æ¤F¡A¯«¤ì¤w¤_1997®L¤ÑˤF¡C«ç»ò·|¬O³o¼Ë¡H1995¦~¬î¤Ñ§Ú¨Óªº®ÉÔÁÙ¦b³o¨½·Ó¹L¹³¡A16¦~«á¦a«¹C¡A«o¦¨¤F¥O¤@µf´º¶H¡A¡§¾ðµS¦p¦¹¡A¤H¦ó¥H³ô¡I¡¨

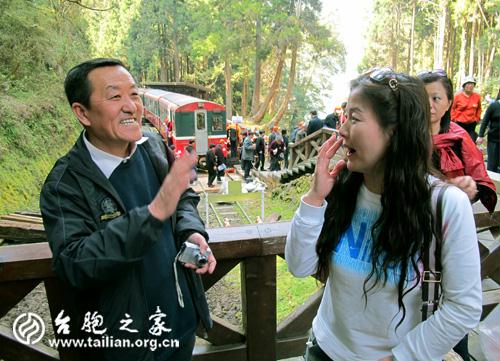

©Ó¼w§@¨ó·¨¥D®u¦bªü¨½¤s¥©¹J¦P¶m¡C

¡@¡@§ÚÁÙ¨I®û¦b·P´n¤¤¡A¨ºÃä¡A¤@ÓÅå³ß¥X²{¤F¡C©Ó¼w§@¨ó¥D®u·¨¥ÐªL³ºµM¹J¨ì¤F¦b¥»¥«¶}®Ñ©±ªº¤Ò©dÇ¡A§Ú³Û¹L¼Ôèš·m©ç¤U¤F³oÓ³õ±¡Aªü¨½¤s¤W¹J¬G¤H¡A¦h»òÃø±o°Ú¡I¨ä¹ê¡A¹J¨ìÅå³ßªºÁÙ¦³ªe¥_»OÁpªº¤ýÄ£¾¬·|ªø¡A¥L¹J¨ìªº¤H§ó¦h¡A·í¦~¦bÍÕèX¥æ³q¹B¿é¶°¹Î¤u§@®Éªº¦Ñ»â¾É©M¦P¨Æ¡AÁÙ¦³¥L̪º¿ËÄݤQ´XÓ¤H¡C»OÆW¶}©ñ®È¹C¥H¨Ó¡A¨ì³o¨½ªº¤j³°¤H¶V¨Ó¶V¦h¡A¬Û«H³o¼Ëªº©_¹J¤w¸gºâ¤£±o§Æ©_¤F¡C¡@¡@§i§Oªü¨½¤s¡AÁöµM¤S»â¨ì¤@±i»OÆWªº¡§¦W¤ù¡¨¡A§@®a̤´µM¦³¨Ç¤£ªÙ¡C§Ú¬Û«H¹L¤£¤F¦h¤[¡A³o¤@¦æ¤H¤¤´N·|¦³¤H¦A¨Ó¡A¦Ó¥B·|±aµÛ¦Û¤vªº¿Ë¤Í¤@°_¨Ó¡C¡@¡@¤W±o¨®¡A¥q¾÷¥´¶}¤FµÅT¡AÄƨӾHÄR§gªº¡m¦ó¤é§g¦A¨Ó¡n¡C¤ý·|ªø¹ï¾É¹C»¡¡A¾HÄR§g¬Oªe¥_¤j¦W©²¤H¡C¤@¥y¸Ü¡A¦AÅ¥³oººq´N¦h¤F¤@ºØ±¡Ýh¡C¥Î±oµÛ¦p¦¹·P¶Ë¶Ü¡HÀHµÛ¨â©¤Ãö«Yªº©M¥µo®i¡A¥Á²³·|¶V¨«¶Vªñ¡A±`¨Ó±`©¹¬O¤@©wªº¡C¡]ÀF±X¡@¼Ôèš¡^·s»D¤¤¤ß ¨â©¤ ªÀ·| °ê»Ú¡@»OÆWÀW¹D

[ ³d¥ô½s¿è¡G¶¾¦s°· ]