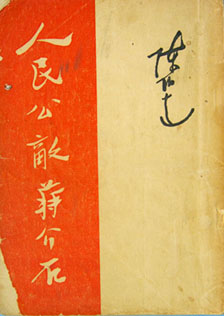

從《人民公敵蔣介石》到《找尋真正的蔣介石》,後人對于蔣介石的認知就在這些書中漸漸發生變化。

出版物及影視作品中蔣介石形象的變化,不僅止于文學藝術的進步,更是社會認知價值的進步

《國際先驅導報》記者陳雪蓮發自北京 剛剛再版完浙江大學歷史係教授楊樹標所著《蔣介石傳》後,浙江大學出版社近期又推出講述蔣介石1949年以後人生歲月的新書《蔣介石的後半生》。

7月8日,美國斯坦福大學胡佛研究所正式開放蔣介石日記的最後一部分——1956年至1972年間蔣介石身在臺灣時期所寫日記。隨著蔣介石日記的逐步公開,海峽兩岸乃至西方世界再次掀起蔣介石傳記出版的熱潮。

傳記出版由冷到熱

近日記者在豆瓣網上搜索“蔣介石”,相關書籍有245本。其中,既有臺灣學者的《蔣總統密錄》、《先總統蔣公思想研究總集》和《你應該知道的蔣介石》等,也有今年5月13日哈佛大學費正清中心研究員陶涵出版的《蔣介石傳》。此外,還有2006、2007兩年間,中國社會科學院近代史研究員楊天石四赴美國斯坦福大學胡佛研究院,閱覽新開放的蔣介石日記手稿本後于2008年出版的《找尋真實的蔣介石——蔣介石日記解讀》。

“蔣介石的時代離我們很近,他曾經集中國黨、政、軍最高權力于一身,在近現代中國有特殊的地位,人們想了解歷史的真相,想了解蔣介石的真實面貌。”楊天石指出這股出版熱的動機。而且,這股熱潮也跟近年來臺灣、大陸、日、美、俄等地陸續有大量資料解禁有關,使大家有機會更全面地了解、評價蔣介石。

在蔣介石日記公開之前,關于他的傳記往往在一定程度上偏離了歷史真相。據楊天石介紹,連出版《從大歷史的角度讀蔣介石日記》的黃仁宇,也沒有真正看過蔣介石日記,他主要依據包括日本《產經新聞》出版的《蔣總統密錄》(國民黨中央黨部的工作人員摘抄了部分蔣介石日記提供給《產經新聞》記者),以及蔣介石秘書秦孝儀編撰的《蔣公總統大事長編初稿》等二手資料,有改動地引用了蔣介石的部分日記。

形象不再是“硬紙板”

在西方,毛澤東研究早已成為顯學,其傳記多如過江之鯽。與之相比,西方有關蔣介石的著作,可謂寥若晨星。《亞洲周刊》知名評論員陳之岳認為,在1949年內戰失敗以後,蔣介石便被國際輿論譏為“政治難民”,處境維艱,角色尷尬,逐漸淪為一個被遺忘的老人。

擁有芝加哥大學博士學位的華裔學者陸培涌(又名陸品清)于六七十年代出版的《一九四九年國民黨之潰敗》、《蔣介石的思想信仰》和《蔣介石早年的人格及政治研究》等英文論著,為西方學界的“蔣介石研究”開辟了道路,但後繼者很少。

于今年4月21日出版的、美國哈佛大學學者陶涵所著《委員長:蔣介石和近代中國的奮鬥》,被認為是迄今最完整、最全面的一本蔣介石英文傳記,書中有400多處引用了新近公開的蔣氏日記。美國《華盛頓郵報》刊登書評指出,長期以來蔣介石在美國被描繪成像是用硬紙板制成的滑稽形象,是殘忍、腐敗和無能的軍閥,但新傳記把他還原成一個“有血有肉之人”。

大陸最早出版的蔣介石傳記是中共“筆桿子”陳伯達所著的《人民公敵蔣介石》,“這是影響很大的一本書,全面否定了蔣介石。而浙江大學歷史係教授楊樹標1989年出版的《蔣介石傳》,對蔣介石做了部分肯定,開始採取分析的態度來研究。”

楊天石說,幾乎三代大陸人對蔣介石的認識都局限于陳伯達和李敖的水平。李敖的《蔣介石研究》三集、《蔣介石評傳》及《蔣介石的真面目》等書深入大陸的窮鄉僻壤。他還在鳳凰衛視“李敖有話說”節目中描述宋美齡六十多年前跟美國總統候選人威爾基的“姦情”,還認為蔣介石是個“十惡不赦的混世魔王”,連累其妻子宋美齡也淪為“輕易與洋人上床的淫婦”。

那麼,真實的蔣介石到底是怎樣的呢?

“這是一個很難回答的問題。”楊天石說。

楊樹標則向《國際先驅導報》指出:“海外和國內學者的基本觀點和立場不一樣,但我們不能一味貶低蔣介石,要一分為二地來看他政治生涯的五個歷史階段:辛亥革命時期蔣介石是值得肯定的;大革命時期,基本上肯定,鎮壓共產黨時期是否定;1927年~1937年十年內戰,基本上否定;抗戰時期,堅持抗日基本肯定;1945-1949年新內戰時期,是完全否定的……”

還原歷史本來面目

傳記出版熱潮中還原蔣介石真實形象的輻射波也蔓延到影視劇。

1989年的《開國大典》與緊隨其後推出的《大決戰》係列不僅將國慶獻禮電影推上了一個藝術高峰,也在對蔣介石形象的處理上做出突破,沒有進行臉譜化的簡單貶斥,而是將其反歷史潮流的失敗原因從藝術角度進行了闡釋。

今年是新中國成立60周年,正在熱映的《建國大業》成為最受矚目的國慶獻禮影片。其中飾演蔣介石的演員張國立說,自己要竭力塑造出一個“落寞英雄”蔣介石。導演黃建新表示,對蔣介石等國民黨的描述更客觀了。“我們從兩個不同的歷史集團,從人的角度去分析。”

其實,不光是《建國大業》,包括《亮劍》《人間正道是滄桑》《潛伏》在內,蔣氏家族與國民黨的一些人物形象經歷了從單一臉譜到復雜多變,從醜化到如實還原的過程,這種實事求是的精神也是新中國在文藝領域的進步。

楊天石也認為,文藝作品和歷史傳記中蔣介石形象從醜化、妖魔化、臉譜化和簡單刻板化到人格化、立體化的變化,昭示蔣介石研究更加靠近歷史唯物主義和歷史辯證主義,表明我們在向還原歷史本來面目的方面努力。“但還原蔣介石真實面貌,恐怕還得經過相當的努力,要擺脫臉譜化、概念化,尚需歷史學家、文學家、藝術家的共同努力。”

“你把蔣介石說成是草包流氓,那共產黨可能就沒有那麼了不起了,畢竟蔣介石集團是一個強大的敵人。”楊樹標說。

[ 責任編輯:陽艷萍 ]