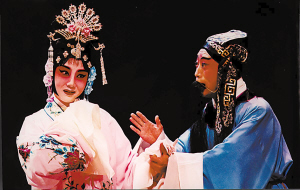

李寶春和他主演的京劇

全心投入

英姿颯爽

傳播國粹

繼2004年在申城獻演《巴山秀才》後,臺灣京劇名家李寶春將率臺北新劇團再度蒞滬。這兩天正在寧波演出的他告訴記者,從10月6日起,他已在北京、昆山、常州、杭州等地演出了8場,從下周一起,還將為上海國際藝術節奉上幾臺“新老戲”《奇冤報》《試妻大劈棺》和《陰陽擊鼓罵曹》《拿高登》等。李寶春介紹,他將在逸夫舞臺蹬高靴踩鬼步,甩水袖變魔術,讓京劇更好看、更青春。

傳播國粹連兩岸

李寶春是京劇大師李少春幼子,也是李派戲的嫡嗣傳人。寶春出身梨園世家,9歲由祖父李桂春(小達子)指導練功,10歲進北京戲劇學校,承襲父親風格,專攻文武老生。坐科8年,受校長馬連良及王少樓、楊菊芬等老師的悉心教導,打下了扎實的文武技藝功底,還曾在現代戲《杜鵑山》中扮演李石堅。

作為菊壇傑出的表演藝術家和改革家,難得的文武老生全才,李寶春文戲宗余叔岩、武戲宗楊小樓,兼學麒派周信芳與蓋派蓋叫天,形成了凝重剛健、清新壯麗、亦文亦武、雄渾灑脫的風格,並臻于博、美、精、深的境界。

懷著對京劇藝術的癡迷與熱愛,懷著對1975年去世的父親的懷念與崇拜,李寶春繼承父親的事業,以振興京劇為己任。他說,自己是從父親那里開始了真正的藝術人生的。李寶春講究四功五法的規范和諧,追求舞臺技術的精美、尖新和高難,尤其注重表現人物的個性、心理和氣質,力爭對人物有深刻的理解和獨到的詮釋。他銘記父親在藝術創造中嚴格精益的指點,以及在人生道路上深刻至情的叮嚀,自勵創新、勤練不輟。

寶春多次赴歐美展演,弘揚中華國粹。他1983年獲意大利北方戲劇學院榮譽博士稱號;1987年與傅聰一起獲美國華藝中心亞洲最傑出藝術家獎;1990年加入臺灣辜公亮文教基金會;1995年受邀在聯合國教科文組織國際戲劇協會年會上擔任專題演講;1997年成立臺北新劇團,努力讓國粹在寶島生根發芽,開創出一片新天地。

為兩岸京劇交流,李寶春更是作出了有目共睹的貢獻。2001年,作為第一個到大陸舞臺展示集體陣容的臺灣地區戲曲團體,李寶春領銜扮林衝演關公,盡展李派文才武略,獲上海白玉蘭戲劇表演藝術獎。2004年,作為第一個來大陸參加中國京劇節的臺灣地區戲曲團體,他主演的《巴山秀才》又獲評委會特別獎。他在京劇連臺本戲《宰相劉羅鍋》三、四本中所演的劉羅鍋形象,更是為兩岸戲迷津津樂道。

李寶春感慨道,大陸京劇人才濟濟,每當面對那些大團、大制作、大交響樂隊,他都忍不住驚嘆。但大陸知名的編劇、導演都很忙,也不可能深入了解臺灣演員和觀眾的狀態,他只能長期演自己修編的劇本,搞小打小鬧的制作。他說新劇團是個民間團體,沒有政府津貼補助、演員少、隊伍年輕,演唱和表演水準都不算一流,但有個優勢,就是完全市場化運作,框框不多。“同樣開餐館,不見得門簾大就菜好,我們門簾小,但把全部的精神都擺在幾個菜上了。”

滿腔熱情出好戲

寶春說,他寫戲演戲,滿腦子只想著如何讓戲好看。父親曾叮囑過他:“創作首重投入,沒熱情出不了東西。”所以,為觀眾演有情的戲,是他一貫的追求。成立臺北新劇團後,他每年制作2檔以上節目,至今已演出了新戲、老戲50余出、數百場。

“演老戲,是為了深入學習、去蕪存菁。要讓老觀眾看了不掃興,讓年輕的新觀眾看了夠過癮。”寶春表示,新劇團堅持老戲新演,老戲精演,在古老的京劇“程序語言”基礎上,讓京劇這棟古色古香的老建築配上當代的新裝潢。

此次來滬,很少演勾臉戲的他將在《拿高登》中出演酒醉鬧事的花花公子高登。而根據老戲《烏盆記》新編的《奇冤報》,雖是鬼戲新演、唱腔依舊,但也不再硬邦邦了。戲里,寶春自創了京劇男演員從不耍的水袖身段,還編了一支優美的判官舞。原本只消穿一身黑藍、動也不動就把戲唱完的劉世昌,現在是一縷冤魂揮舞加長的水袖婆娑起舞,使場子淒美起來。

“無情的戲唱不過癮。”基于這個理念,寶春在新編的《試妻大劈棺》中,略去絮繁松散段落,突出動聽唱段,留住感人情節,在唱念做打舞和手眼身步法等傳統京劇表演程式內,作了故事內容上的創新。如以往的結局是莊妻在莊子離去後羞憤自縊,但在現代人看來,這對莊妻很不公平,所以結尾就改成了莊妻得知莊子詐死後,勇敢地與其理論,並瀟灑地與他揮別。這麼一改,注入了現代人的思想和價值觀,戲深沉了,情濃烈了,人立起來了,感覺也就出來了。

同樣,怕演出過于平淡,寶春採用了前京後昆中串吹腔,把94歲高齡的倪傳鉞前輩所親授的面臨失傳的昆曲“陰罵曹”與京劇“陽罵曹”糅合在一塊,演繹出兩岸絕無僅有的《陰陽擊鼓罵曹》。寶春所演劇中人彌衡,在宴席上一邊打鼓一邊怒罵曹操,從生前一直罵到死後,連地獄判官都聽呆了!寶春笑道:“我之所以這麼做,是希望在留住老觀眾的同時吸引新觀眾。”

讓京劇走近青年

談起兩岸京劇現狀,寶春直言不諱、快人快語:“京劇不景氣是一個現實,觀眾日漸老化,兩岸京劇都面臨著如何吸引年輕人的問題。這就需要舊瓶裝新酒,給青年多編一些融入現代意識的新戲,多編一些他們感興趣的時尚戲,讓年輕人像喜歡劉德華一樣喜歡京劇。”

在新編京劇《巴山秀才》中,寶春飾演一位留長辮、戴瓜帽、穿長袍、唱小調的窮酸秀才孟登科。他一開場運用了京劇導板,接著又引進了川劇號子,其間還夾雜有滑稽雜耍等表演。青年學生成了這出戲的主要觀眾。在劇場,他們激動起來會吹口哨,甚至站起來大叫演員的名字。一開始,寶春和一些老演員都不習慣,甚至分不清觀眾是在喝彩還是喝倒彩,幾場演下來,看出青年觀眾是由衷地喜歡這出戲。寶春笑道:“他們雖搞不清梅尚程荀,分不清西皮二黃,但戲里對生命的感悟能引起他們的共鳴。整出戲只花了9萬元人民幣,但在兩岸都受到了歡迎,不但沒趕走老戲迷,還帶來了年輕的票友和新觀眾。”

考慮到年輕人偏好新編戲,寶春臺前幕後沒少動腦筋,想方設法引青年入京劇之“甕”。會跳邁克爾·傑克遜舞步的寶春大膽嘗試在傳統京劇中加入摩登時尚的元素,如唱類似于快板、數來寶的RAP,把相聲、曲藝、魔術等搬上舞臺。“但我並不亂加東西,再創新也要以皮黃為基礎,還得找到共通點,加對地方。你說,這麼一演,年輕人能不感到新鮮嗎?”

日前,寶春在北京保利劇院上演了由他改編的第一個京劇版《原野》。他請來謝晉任總導演,《曹禺傳》作者田本相任顧問,曹禺女兒萬方任文學指導。他說,自己一直希望能跟謝導學點東西,這次的合作證明,不同領域的導演一起工作,往往會迸發出讓人難以想象的靈感。相比傳統的京劇表演,《原野》不但多了人情味,還洋溢著原野邊城濃濃的粗獷風格。衝突回轉的戲劇張力,悠揚動聽的旋律交織,也贏得了大學生的由衷喜愛和歡迎。

尊重觀眾喜好、對市場保持靈敏反應的李寶春,和他會思考、會包裝故事的朋友們一起,讓京劇成了流行文化中的“顯學”。京劇瞌睡戲化身為雲門舞集,使李寶春在臺北擁有了大量青年粉絲,兩岸名人金庸、連戰、馬英九、陳文茜等也都成了他的戲迷。港臺當紅藝人蔡依林、袁蚑儀、張智霖等都曾向他討教,李玟、王力宏、5566等偶像歌手還紛紛推出富含京劇元素的流行歌曲。“我很喜歡接觸一些對年輕人有影響的人物,讓他們幫我推廣京劇。他們唱一句,效果也許超過我唱十段。”李寶春說。

李寶春十幾年來一直在臺灣各所大學講課,推廣傳統藝術和京劇,對于年輕人的喜好也頗有心得。“所有的愛好,越年輕開始,才能持續得越久。京劇必須發展年輕觀眾,我將為此不懈努力。”

[ 責任編輯:董潔 ]