來自中國的老師教英國學生做眼保健操

來自南京的李愛雲老師(中)、來自西安的自然科學老師楊君(音)(左)以及來自杭州的數學老師鄒海連

中國老師帶領學生上體育課

鄒海連在赴英國教學前經歷了層層選拔

在BBC的紀錄片播出前,5名老師在英國一個月的時間里到底經歷了什麼仍然是個謎,不過從目前媒體的報道來看,已經將此事貼上了“水土不服”的標簽。中西方的教育方式固然有差異,幾位來自中國的老師在英國真的“水土不服”,師生之間真的那麼水火不容嗎?由于參與項目的教師和BBC簽訂了保密協議,目前尚無法對外透露在國外上課時的具體情況。

預告片中“學生不買賬”

昨天,北青報記者在BBC官網上看到了《中國化的英國學校》紀錄片的預告片,這個紀錄片將于北京時間今天淩晨播出上集。雖然尚無法了解到中國老師們在英國一個月的教學是什麼狀況,不過在剪輯出來的預告片中,中國教師“嚴肅”的教學模式和西方學生形成鮮明對比。

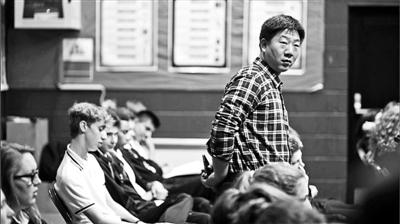

預告片中,中國老師指著黑板試圖引起學生注意,讓學生不要提問題,帶領學生做廣播體操。而英國學生則有的在課上說話,有的在吃東西,有的甚至對著耳機的音樂左右搖擺身體。一名學生在老師上課的過程中,滿臉笑容地扔紙飛機。一名學生表示並不知道學習三角函數有什麼用。也有學生表示,教授三角函數不如教授怎麼納稅和怎麼找工作。一位中國教師表示,英國學生與中國學生節奏不同,接受知識需要講得更慢。

當事老師稱媒體有誤讀

昨天北青報記者聯係到杭州外國語學校的鄒海連老師。鄒老師介紹,他已經看到了BBC對他的報道,但報道內容和真實的情況並不相符。

“事實上沒有媒體採訪過我們,我覺得可能是BBC為了商業宣傳刊登的一些言論。國內媒體也沒有採訪我,我覺得是存在誤讀的。”鄒海連說。據鄒海連介紹,當時參與該項目的一名老師評價了英國福利制度,引起了特別多的爭議。“我覺得現在我也不適合評論這件事,只能說媒體存在誤讀。目前,我參與的項目已經結束了,等節目播出後,我覺得再發表觀點比較合適。”

杭州外國語學校相關負責人介紹,由于參與項目的教師和BBC簽訂了保密協議,所以不能將課堂上教授的具體內容對外披露。

參與老師經過多輪面試

北青報記者從杭州外國語學校獲悉,2014年下半年,英國廣播公司(BBC)啟動攝制名為“中國化的英國學校”(The School That Turned Chinese)係列紀錄片,通過比較、學習、借鑒中國基礎教育的理念、教學方法與課堂模式,為英國教育改革提供參考。為此,該項目面向中國招收雙語學科教師赴英短期授課並參與節目錄制。經層層選拔,杭州外國語學校的數學教師鄒海連有幸成為其中一員,于今年2月至3月受邀赴英任教。

根據杭州外國語學校官網鏈接的消息,鄒海連赴英國參加這個項目經歷了層層選拔。BBC在選人時,要求第一教齡滿5年;第二,老師從事英語語法、數學、科學和社會科學的教學工作;第三是進行全英文教育。鄒海連在杭州外國語學校劍橋高中任教多年,平常都是用英文給學生上數學課,所以入圍了BBC的初選。初選之後,鄒海連經歷了多輪面試。

此前,鄒海連對當地媒體稱,BBC主要核實他的情況,包括教育經歷、教學方法以及和該研究項目的契合度等。最後,BBC又專門找了一家獨立機構,評估他的心理狀況,包括對環境的適應能力和抗壓能力等。

新聞內存

老師赴英“支教”早有先例

北青報記者了解到,BBC策劃的這檔紀錄片中前往英國教學的5名老師並非“頭一遭”,早在2014年,來自上海的多名教師就曾前往英國進行短期教學。根據媒體報道,第一批29名赴英數學老師的課堂教育法在當地還吸引了附近大學數學係教授聽課,並沒有報道中的那麼多“戲劇性矛盾”。

臨行前,最受教師關注的其中一個問題是:我們能布置家庭作業嗎?而對于這個問題,英方老師希望的是,“布置適量的,一小塊一小塊的作業”。對于這樣的回答,老師們心里稍微有點底了。根據新華社報道,在這批數學老師在英國教學時,課程中穿插了中國小學生常用的“九九乘法表”以及豎式解題方法,幫助他們更快、更準確地完成數學計算。學生們在課堂上積極舉手發言,回答和完成老師提出的問題。

由于中國數學老師講的運算方法淺顯易懂,通過學習,學生們都能聽懂,並能完成一些復雜運算。曾經前往英國進行交流的教師林磊說,在交流中發現英國學生的學習方法和文化背景與中國有很大區別,英國學生的計算速度和熟練度相對中國學生較弱,她和其他參加交流的老師們正在這些方面努力探尋一些解決方法。

而另一位老師金向軍則說,英國小學生非常好學,有時在完成了老師給的題目後,還要求老師再出幾道題,這種現象在中國學生中比較少。“每當(英國)學生們學會一個知識點或方法時,都會特別興奮,我覺得英國老師在對學生的肯定方面做得比較好。”

此前,英國教育大臣尼克·吉布曾經提出英國學校應該重拾“全班”教學方式,因為這種傳統教學模式在中國取得了成功。所謂“全班”教學,就是老師用黑板或者其他工具指導所有的學生,同時用提問來檢驗學生的學習成果。這種教學方式上世紀50年代之前在英國一直居主流。隨後,被以學生為主導的模式取代。尼克·吉布認為,學生主導的學習模式也有弊端,最主要的影響是很低效。為此,他才專程前往上海並邀請中國的優秀教師赴英國“支教”。本組文/本報記者 劉珜

見習記者/黃搵菁 實習記者/鄭天儀 張楚喬

[ 責任編輯:李學磊 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:李學磊

原稿件來源:北京青年報