示意圖

江西省豐城市信訪局接待室,中央信訪督查組約談信訪人。新京報記者 賈世煜 攝

中央信訪督查組地方“過招”化解積案

首次吸納省市信訪局分管督查主要官員參與;稱對督查事項將跟蹤到問題解決;今年擬督查事項數百件

這次督查從某種意義上來說,可以視為雙向規范的“信訪公開課”。雙向規范意味著,這個信訪公開課所面向的對象不只是信訪群眾,還包括地方政府。地方政府是首先要被規范的對象,因為他們通常是強勢的一方。

——中央督查組赴江西組組長、國家信訪局辦信二司副司長朱選文

3月25日下午,江西省豐城市信訪局接待室,坐在專程從北京趕來的中央督查組面前,石灘鎮村民彭鑫的心情有些復雜。

從2014年開始,這位曾表示“若不制止強徵將有慘案發生”的訪民,已針對“地方政府強徵林地”等問題,累計在網上信訪90多次,信件信訪20多次。但在督查組從北京趕到江西之前,這一事項尚未得到妥善解決。

這天,中央督查組同時約談彭鑫和地方政府負責人。談話進行了兩個多小時。對于彭鑫提出的疑問和訴求,當地相關負責人都要一一作出回應。

類似的場景也在此次督查的其他省份出現。

在與中央督查組赴江西實地督查的過程中,記者觀察發現,對于地方來說,面對由國家信訪局會同國土部、住建部、農業部和媒體記者組成的督查組,並不是件輕松的事。同樣,中央督查組也需要“見招拆招”,在與地方的博弈中尋找合作之道,推動信訪事項的解決。

“程序不規范,第一步就敗下陣”

3月22日下午,江西撫州市崇仁縣的一間會議室里,針對郭圩鄉村民胡鋒越級上訪事項中的程序性問題,督查組成員向地方幹部發問。

“信訪人有沒有在答復意見書上簽字?”督查組成員、國家信訪局辦信一司辦信四處副處長朱穎提出疑問。郭圩鄉書記和當地信訪局幹部沒有正面回答,而是一直講述為什麼沒有簽收。

幾分鐘後,中央督查組赴江西組組長、國家信訪局辦信二司副司長朱選文將其打斷,“請你們直接回答有沒有簽字就行。”

“這個事情我們以後注意改正。”郭圩鄉書記承認沒有簽字。她有些尷尬,把這句話重復了兩遍。

不止是當面提問,督查組還要趕到當地信訪局,通過網上信訪係統查閱當地信訪程序的相關記錄。

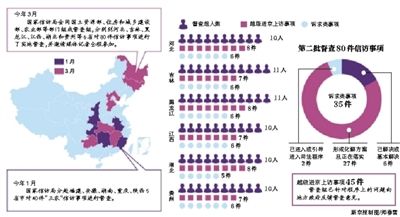

這是國家信訪局在第二批信訪督查中亮出的“新招”。第二批督查的80件信訪事項中,包括35件訴求類事項和45件越級進京上訪事項。用督查組的“行話”來說,訴求類事項也叫實體性信訪事項,越級進京上訪事項也叫程序性信訪事項。對于程序性信訪事項,國家信訪局要求重點督查受理、辦理、送達、錄入等工作程序落實情況。

朱選文說,從某種程度上來說,對程序性事項的督查比實體性事項的督查可能更重要。“程序不規范,等于說第一步就敗下陣來。這直接影響地方政府的公信力,而且難以保證實體的公正。”

他還提到,督查程序性事項並不是只關注程序中的問題,還要根據督查事項的具體情況綜合考量。如果有利于推動解決問題、實現案結事了,就會及時介入實體性督查,將實體性督查和程序性督查一並進行。

新京報記者注意到,第二批督查還首次吸納了省市信訪局分管督查的主要官員參與。在此次督查的六個組中,副組長均為從各省市信訪局抽調的主抓督查的副廳級幹部。

一位參與國家信訪局今年兩批督查的督查組成員分析認為,考慮到日後工作中還要和地方打交道,國家信訪局相關業務司室的幹部可能會有些顧慮。相對而言,作為省市信訪局主要官員,各組的副組長在督查過程中相對超脫,更能放手去做。

“我們不是貓鼠關係”

根據國家信訪局的部署,對于督查的群眾訴求類事項,中央督查組在各地需完成6個規定動作,分別是聽取匯報、查閱案卷材料、實地察看現場、約談相關單位和人員、走訪信訪人以及向當地黨委政府反饋督查意見。

新京報記者觀察發現,在信訪督查的具體操作中,這些規定動作的實現是否能不打折扣,往往需要中央督查組與地方多次“過招”。同時,中央督查組還需獲得地方的信任,從而形成合力,共同尋找解決信訪事項的辦法和途徑。

“我們不打無準備之仗。”趕赴江西之前,朱選文就提出要求。3月20日,帶著工作要點和方案,督查組一行10人來到江西。但面對國家信訪局各個業務司室從大量信訪事項中篩選出的督查事項,提前備好的督查“攻略”遠遠不夠。

當天晚上的碰頭會上,中央督查組成員普遍提出,一定要讓地方盡快將13件督查事項的詳細材料匯總上交。“如果沒吃透案情,可能在匯報會提問時一下子就被駁回來了。”也有督查組成員表示擔心,“我們面對的可能是‘包裝’好了的相關材料。”

讓督查組有些意外的是,江西省信訪局當晚就將案卷材料送到了督查組每一個成員手上。不過,這並不意味著督查組的擔心沒有道理。在這本506頁,記載13件督查事項相關內容的案卷材料上,督查組成員發現了不少問題。而每一個問題背後,都可能潛藏著地方政府在解決信訪事項中存在的問題。

而這種博弈在約談信訪人的環節體現得更為明顯。

3月27日下午,南昌縣的信訪工作匯報會上,面對中央督查組約談信訪人的要求,當地幹部顯得有些為難,“你們亮明身份的話,可能會助長信訪人越級進京上訪的情緒。”

朱選文當即反駁,“見信訪人也是為了兼聽則明。如果信訪人的訴求無理,不正是做好信訪群眾思想疏導工作的良機嗎?”

態度鮮明的反問讓當地幹部難以推脫,當場表示第二天就安排約談信訪人。

事後,朱選文告訴新京報記者,地方在面對中央督查組的時候可能存在顧慮,擔心一些信訪人因為中央督查組的介入,順勢增加不合理的信訪訴求。但督查組不會支持信訪人的不合理訴求。而且,督查組不是來挑刺的,與地方政府之間更多的是合作。

在與中央督查組配合完成信訪事項的督查後,不少地方的主要官員也對這一說法表示認可。

“面對督查組,一開始我是設防的。”豐城市市長金三元說,原以為地方政府和中央督查組之間是貓鼠關係,沒想到不是這樣。他還在反饋會上向中央督查組提出建議:信訪督查除了常態化之外,還可以對徵地拆遷等問題進行專題督查。

“督查組不是包青天”

3月25日,在向督查組訴說當地政府在強徵土地過程中的過激行為時,彭鑫不時停頓,同時將目光投向中央督查赴江西組副組長、河南省信訪局副局長李全勝。“李組長,你是包青天啊!”

李全勝接過話頭,“老鄉,我們不是包青天,但督查組到江西是專門為解決你這個事情而來的。”

類似的情況在南昌縣也曾出現。3月28日下午,江西南昌縣政府的一間會議室里,信訪人陳小東在向督查組組長朱選文反映信訪情況時說,“朱領導,你是青天大老爺。”

在長達十多天的督查過程中,朱選文多次表態,“督查組不是包青天。”

這一表態的背後存在現實考量。在督查組選擇的信訪事項中,不少都是難以化解的積案,且多涉及徵地拆遷等普遍問題。而且,督查組此行帶著媒體,整個督查情況將面向社會公開。這些都讓地方政府感到壓力。

值得注意的是,中央督查組要面對的不只是地方幹部。督查過程中,約見信訪人是規定動作。面對不同的信訪人,以什麼樣的姿態來應對,也是中央督查組需要考慮的問題。

在朱選文看來,老百姓將督查組稱為“包青天”,反映出信訪群眾“信上不信下”的問題。他表示,“包青天”暗含著人治的意味。但中央督查組並不是“大包大攬”,而是將事項落實到有權處理機關,明確其處理問題的主體責任,推動信訪事項按照職責權限依法按程序得以解決。

雙向規范的“信訪公開課”

去年5月1日起,國家信訪局出臺的《關于進一步規范信訪事項受理辦理程序 引導來訪人依法逐級走訪的辦法》開始實施。《辦法》規定,越級走訪事項將不被受理;應到省內而未到省內信訪的事項,或者信訪事項已經復核終結的,中央和國家機關來訪接待部門將不再受理。

數據顯示,2014年5月,進京上訪人次同比下降56.4%。國務院副秘書長、國家信訪局局長舒曉琴在此次督查開始前的統籌實地督查工作座談會上提到,去年5月份以後,到國家信訪局上訪的人數下降了36%。

但是,就此次督查的信訪事項來看,仍有部分越級上訪情況存在。南昌縣的陳小東就曾越級進京上訪,並因在中南海擾亂公共秩序受到北京公安機關的訓誡。在督查中約談陳小東時,朱選文特意問了句,“你上訪是先到縣里還是先到市里?”

陳小東擺了擺手,“當然是先到縣里。不能越級上訪。”

朱選文說,十八大以來,國家信訪局先後推出了施行逐級走訪、推進網上信訪、打造陽光信訪、實行信訪事項滿意度評價等一係列改革措施。在這次督查中,檢驗這些改革措施在基層的落實、落地情況,非常必要。

他打了個比方,這次督查從某種意義上來說,可以視為雙向規范的“信訪公開課”。

“雙向規范意味著,這個信訪公開課所面向的對象不只是信訪群眾,還包括地方政府。”朱選文說,地方政府是首先要被規范的對象,因為他們通常是強勢的一方。

“信訪公開課”的說法,還多次出現在地方政府的口中。按照慣例,每件信訪事項的最後一個規定動作,是由督查組向地方政府反饋督查意見。反饋會上,面對督查組提出的意見,不少地方政府官員均表態說,中央督查組在督查過程中處理信訪問題的方式和技巧,對他們來說是一堂值得學習的信訪課。

豐城市市長金三元就在反饋會上提出,豐城也要學習中央督查組的工作方式,在市里篩選信訪事項開展督查。

“督查不能走了就完了”

從3月20日出發到4月1日返回北京,中央督查組赴江西組用12天時間完成了對13件信訪事項的督查,基本上是每天1件。

需要指出的是,這些信訪事項的選擇有著多重考量。國家信訪局督查室主任潘建民告訴新京報記者,對信訪事項的選擇主要有兩個標準。首先是信訪事項是否具有典型性和普遍性。國家信訪局會重點選擇涉及人數較多的事項,主要是徵地拆遷等涉農信訪事項。第二是地方政府對信訪事項的辦理程序是否規范。比如說有沒有按照逐級走訪的要求來接待老百姓,是否及時辦理信訪事項,對老百姓反映的問題有沒有避重就輕等等。

“今年會對數百件信訪事項進行督查,選擇的概率是千里挑一。”潘建民透露,國家信訪局已開始籌備將在5月份進行的下一批督查,目前正在選擇信訪事項。

有訪民向記者表示擔心,督查組走了,地方政府不按照督查要求處理信訪事項怎麼辦?

“人雖然回來了,但是仍在跟蹤,會一直跟到問題解決。”潘建民說,對于每一件信訪事項,地方政府都要向省聯席辦報告,給出解決信訪事項的時間表。對于督查的整體情況,國家信訪局還將匯報給中央領導。

國家信訪局局長舒曉琴表示,督查後解決問題還有個過程,不能走了就完了,需要後續跟蹤環節。信訪事項實地督查後,由提供信訪事項的原業務司室繼續跟蹤督查建議的落實情況,並報告信訪事項的化解情況。她還提到,督查結果一定要公開。公開以後是一個考驗,對地方政府和部門也是倒逼。

朱選文告訴記者,各業務司室跟蹤督查建議的方式一般是打電話或者發函,對督查建議的落實情況進行了解。“也可能再去實地督查。”

如果出現督查組走之後問題依然沒有解決的情況怎麼辦?舒曉琴表示,督查工作不僅要推動問題解決,還要和問責相結合。如果確實是地方對信訪事項不作為、亂作為,造成問題久拖不決的,該問責的要問責。

“下一步督查,我們要加大問責的力度。如果不問責,一些地方還會出現這樣的問題。”舒曉琴說。(文中信訪人均為化名)

新京報記者 賈世煜 江西報道

■ 記者觀察

督查組走了之後

在3月20日到3月29日十天的時間里,我和督查組輾轉江西省撫州、宜春、南昌下屬的多個縣市,對13件涉農信訪事項進行督查。

中央督查組來到地方,尤其是帶著媒體一起,往往會讓地方充滿警惕。而在督查組查閱卷宗、聽取匯報、約談信訪人等一係列工作流程中,地方政府有一定造假空間,如卷宗可能丟失部分材料。

另一邊,中央督查組也對此存在擔心。每到一地,督查組組長都會盡量安撫地方黨政官員的情緒,告訴他們“督查組不是來找茬的”。

在親歷的5件信訪事項中,多數地方政府的表現是坦誠的。但也有因自身利益存在阻撓的情況。

從江西某縣離開後,因地方政府徵地而上訪的訪民老王多次來電話。“村里的幹部說,督查組走了,他們該怎麼著還怎麼著。”記者向督查組組長朱選文提出擔心。他說,國家信訪局會進行後續督查,必要的話還可能再次實地督查。 (賈世煜)

[ 責任編輯:梁行 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:梁行

原稿件來源:新京報