抗戰文化專家、學者岱峻(左)與傅斯年舊居主人張家友。(中國臺灣網 宣玲玲 攝)

中國臺灣網5月14日宜賓訊(記者 宣玲玲) “傅斯年、陶孟和、李濟、梁思成、林徽因、童第周等曾筆耕不輟的書案”、“中國建築科學的搖籃”、“同濟大學莘莘學子遮風避雨的濃蔭”、“從這走出的院士達36位之多”、“抗戰文化中心”……這些都聚焦于四川省宜賓市東郊的小鎮——李莊。

5月14日,兩岸媒體聚集抗戰大後方的學術重鎮李莊,走訪這座安靜的近乎被外界遺忘的人文學術重鎮。

沿著李莊板栗坳的張家大院就可以看到桂花坳,著名歷史學家,曾任北京大學代理校長、臺灣大學校長的傅斯年曾居住于此。64歲的張家友回憶說,這里是我們張家的老屋,當年父親把房子租給他們搞學術,同時給傅斯年當小工扛滑竿。“傅先生他對我們老百姓比對官員要好。官員要請他吃飯的時候,傅先生坐屋里面,小工在外面。傅先生就去看看小工們和他吃的是不是一樣的,不一樣他扭頭就走嘍。”張家友說,在桂花坳,傅斯年先生還舉辦過“科普展”,專門告訴當地百姓解剖屍體是怎麼回事,消除村民認為醫學解剖是“吃人”的誤解。

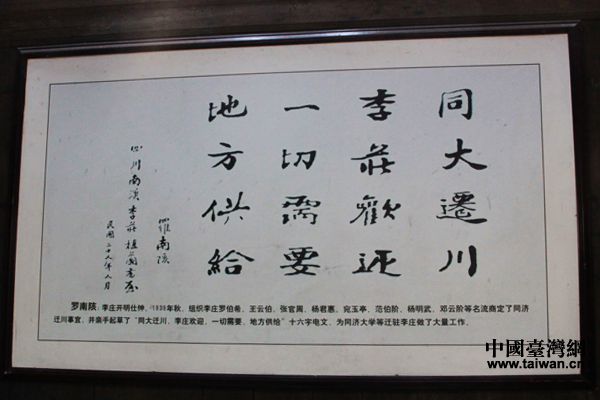

“同大遷川,李莊歡迎。一切需要,地方供應”。1940年,日本侵略者對雲南輪番轟炸,當時的同濟大學不得不把第六次遷校的目光投向川南一帶。宜賓李莊鎮以開放、包容的心態,提出了十六字的電文。李莊古鎮管理局的李海燕說,小鎮為了給學生安置一張平靜的書桌。把鎮上所有廟宇祠堂大院全部騰空,改建成大學學府和科研機構,神仙菩薩紛紛讓位于學者教授。

66歲的抗戰文物挖掘者左照環從小生活在李莊,他回憶父親曾告訴他,當時常有同濟大學的學生去茶館喝茶,一坐就是一天,沒錢的窮學生來了,當地百姓也給他們供應一天的白開水。學生買花生米吃,當地商販也會多給他們一些。

戰爭中的李莊,為學生學者們提供了潛心研究學術的環境,一批扛鼎之作在李莊艱難時期完成。談到抗戰後方的李莊,抗戰文化專家、學者岱峻表示,我們的抗戰不僅是前方一個兵一個團的抵抗,也可以是文化的抵抗、一個學校的抵抗。當初推崇的是“前方抗戰,後方建國”,抗戰建國,靠的是文化建國。一個民族土地可以丟失,國家可以滅亡,但只要它的文化保存著,民族還可以重建、興盛,這大概就是戰時的“李莊精神”。

傅斯年舊居桂花坳。(中國臺灣網 宣玲玲 攝)

1940年,李莊鎮向在昆明的同濟大學發出十六字電文。(中國臺灣網 宣玲玲 攝)

李莊舊時街巷。(中國臺灣網 宣玲玲 攝)

[ 責任編輯:宣玲玲 ]