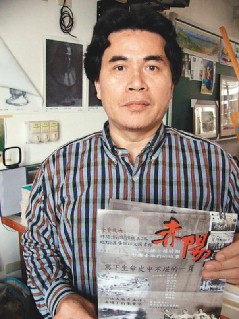

臺中縣大里高中美術老師陳志和。臺灣《經濟日報》圖

中國臺灣網3月21日消息 據臺灣《經濟日報》報道,臺灣日據時代有173名“臺籍日本兵”在東南亞擔任戰俘收容所管理員,戰後被盟軍逮捕判刑,服刑後返臺或留日本,漸被時代遺忘。臺中縣大里高中美術老師陳志和花3年時間,分訪散居兩地的10人,拍成名為《赤陽》的紀錄片,其中6人受訪後已凋零。

陳志和說,10人中,住屏東的陳只生是他叔公,從小聽家人談起日據時代叔公去當日本“軍屬”(指在日軍打雜人員)的種種,印象中叔公是聽了日軍蠱惑,以為當軍屬可獲得比老師多出數倍的薪水,結局卻是自己淪為戰俘受審,在東馬來西亞服刑10年;當年的軍餉,和存在日本郵局的存款,都無從索討。

他說,1941太平洋戰爭爆發,臺灣青年被煽動投入戰場,其中有173人被派往菲律賓、東馬來西亞的古晉和山打根等地擔任盟軍戰俘監視員(管理員);在日軍指示下,嚴厲對待戰俘,甚至槍殺行動不便或罹病的戰俘。

戰後,這批人有21人被處絞首刑,其他人被判2至20年不等徒刑,服完刑後有89人選擇返臺,63人留在日本。陳志和從叔公的口述,覺得有必要通過影像為這些人留下紀錄,最近3年陸續找到其中10人拍攝紀錄片,為那個不幸的時代留下紀錄。

他說,“臺籍軍屬”不僅犧牲了青春,還被命令做許多不願做的事;服完刑時,臺灣已光復,時空變化,他們不知自己到底是“日本人”還是“臺灣人”。他以這批人當年是在東馬來西亞赤道附近擔任“日本軍屬”,取名《赤陽》。

他到日本拍攝87歲的林水木時,林為了索討當年薪水,至今已向日本法院上訴百余次;其他人也想向日本索討,但都沒有結果。

“臺籍日軍”的歷史最早可以追溯到抗日戰爭爆發之後。為了保障日本軍隊的軍需補給,日本政府于1937年9月開始雇用臺灣民眾充當不具備正式軍人身份的“軍屬”與“軍夫”。1941年,隨著太平洋戰爭的爆發,“臺灣總督府”開始接受臺灣民眾志願從軍的申請。據日本厚生省在1973年的統計資料顯示,自1937年到1945年為止,“臺灣總督府”總共招募了“軍屬”126750名,從1942到1945年則徵募了軍人80433人,合計共207083名;這20多萬人中有30304人在戰場上陣亡,比例高達15﹪左右。 (雲鵬)

[ 責任編輯:田雲鵬 ]