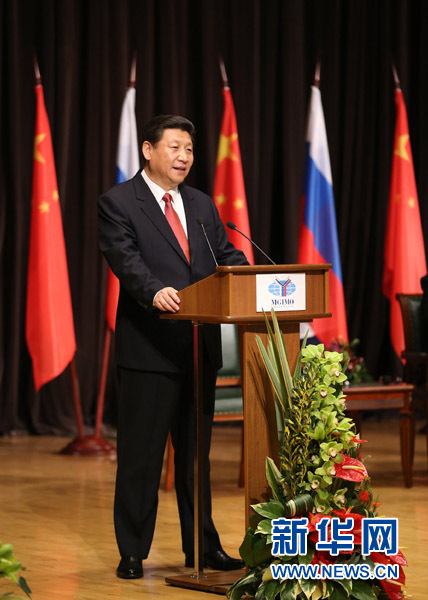

3月23日,國家主席習近平在莫斯科國際關係學院發表演講。新華社記者 丁林 攝

正在俄羅斯進行國事訪問的國家主席習近平23日在莫斯科國際關係學院發表題為《順應時代前進潮流 促進世界和平發展》的重要演講。習近平在演講中深入闡述中國對當前世界形勢的看法和對國際關係的立場主張,呼吁各國共同推動建立以合作共贏為核心的新型國際關係,強調中國堅定不移走和平發展道路,堅定不移發展中俄全面戰略協作夥伴關係。

上午11時許,莫斯科國際關係學院會議廳座無虛席,過道及後方都站滿了老師和學生。習近平在俄羅斯聯邦副總理戈洛傑茨、莫斯科國際關係學院院長托爾庫諾夫陪同下步入會議廳,全場起立歡迎。

戈洛傑茨致歡迎辭。托爾庫諾夫邀請習近平發表演講。

習近平表示,俄羅斯是中國的友好鄰邦。一年之計在于春。中俄雙方把握這美好的早春時節,為兩國關係和世界和平與發展辛勤耕耘,必將收獲新的成果,造福兩國人民和各國人民。

習近平指出,我們所處的是一個風雲變幻的時代,面對的是一個日新月異的世界。當今世界,和平、發展、合作、共贏成為時代潮流,一大批新興市場國家和發展中國家走上發展的快車道,各國相互聯係、相互依存的程度空前加深,人類依然面臨諸多難題和挑戰。我們希望世界變得更加美好,我們也有理由相信,世界會變得更加美好。同時,我們也清楚地知道,前途是光明的,道路是曲折的。

習近平強調,世界潮流,浩浩蕩蕩,順之則昌,逆之則亡。要跟上時代前進步伐,就不能身體已進入21世紀,而腦袋還停留在過去,停留在殖民擴張的舊時代里,停留在冷戰思維、零和博弈的老框框內。各國應該共同推動建立以合作共贏為核心的新型國際關係,各國人民應該一起來維護世界和平、促進共同發展。

習近平指出,我們主張,各國和各國人民應該共同享受尊嚴,一個國家的發展道路合不合適,只有這個國家的人民才最有發言權。我們主張,各國和各國人民應該共同享受發展成果,世界長期發展不可能建立在一批國家越來越富裕而另一批國家卻長期貧窮落後的基礎上。我們主張,各國和各國人民應該共同享受安全保障。面對錯綜復雜的國際安全威脅,單打獨鬥不行,迷信武力更不行,合作安全、集體安全、共同安全才是解決問題的正確選擇。

習近平強調,今天的人類比以往任何時候都更有條件朝和平與發展的目標邁進,而合作共贏就是實現這一目標的現實途徑。世界的命運必須由各國人民共同掌握。各國主權范圍內的事情只能由本國政府和人民去管,世界上的事情只能由各國政府和人民共同商量來辦。這是處理國際事務的民主原則,國際社會應該共同遵守。

習近平指出,中共十八大明確了今後一個時期中國的發展藍圖。同時,我們也清醒地認識到,要實現已確定的奮鬥目標,必須付出持續的艱辛努力。中華民族歷來愛好和平,中國人民深知和平的寶貴,最需要在和平環境中進行國家建設。中國將堅定不移走和平發展道路,同時呼吁各國共同走和平發展道路。中國發展壯大,我們要實現的中國夢,不僅造福中國人民,而且造福各國人民。

習近平強調,中俄互為最大鄰國,在國家發展藍圖上有很多契合之處。我們衷心祝願俄羅斯早日實現自己的奮鬥目標。中俄關係是世界上最重要的一組雙邊關係,更是最好的一組大國關係。一個高水平、強有力的中俄關係,不僅符合中俄雙方利益,也是維護國際戰略平衡和世界和平穩定的重要保障。

關于發展新形勢下的中俄關係,習近平提出,一要堅定不移發展面向未來的關係,永做好鄰居、好朋友、好夥伴,以實際行動堅定支持對方維護本國核心利益,堅定支持對方辦好自己的事情。二要堅定不移發展合作共贏的關係,不斷創造出更多利益契合點和合作增長點,不斷提高兩國務實合作層次和水平。三要堅定不移發展兩國人民友好關係。中俄兩國都具有悠久的歷史、燦爛的文化,人文交流對增進兩國人民友誼具有不可替代的作用。

習近平寄語兩國年青一代,表示青年是國家的未來,是世界的未來,也是中俄友好事業的未來。我期待著越來越多的中俄青年接過中俄友誼的接力棒,積極投身兩國人民友好事業。

習近平最後指出,俄羅斯有句諺語:“大船必能遠航。”中國有句古詩:“長風破浪會有時,直挂雲帆濟滄海。”我相信,在兩國政府和人民共同努力下,中俄關係一定能夠繼續乘風破浪、揚帆遠航,更好造福兩國人民,更好促進世界和平與發展!

演講結束後,全場熱烈鼓掌。習近平同學生們交流互動,回答了他們關于中國發展對世界的影響、中俄關係及兩國在國際事務中戰略協作等問題。

彭麗媛、王滬寧、栗戰書、楊潔篪等出席。

莫斯科國際關係學院創建于1944年,是培養俄羅斯外交人員的高等學府。

[ 責任編輯:吳怡 ]