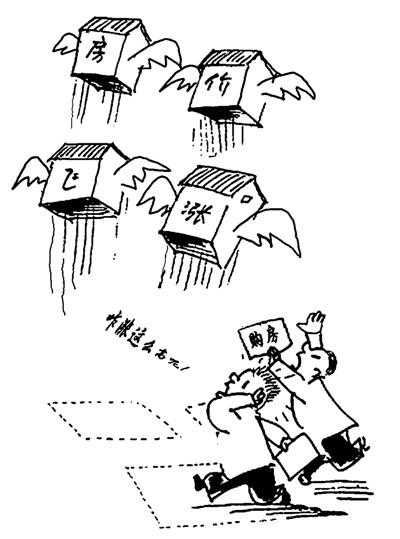

市長子女也喊貴 當局措施很溫柔

廈門臺商曾先生告訴記者,最近他把廈門已升值3倍的房子賣了,在臺中買了兩套房給兒子留著。“為什麼不買在臺北?”“臺北新北房子太貴,漲得過猛,倒是外縣市升值空間大,值得買。”他說。

房價之高高幾許

臺北市東部信義計劃區,寸土寸金。普通二手房1坪(約3.3平方米)要100萬新臺幣(約20萬人民幣)左右,豪宅價則是沒有最高,只有更高。記者認識的一位開發商要在101大樓附近蓋樓,售價將達三四百萬新臺幣,也就是1平方米20萬人民幣上下的價格。“不怕賣不出去嗎?”“不擔心,地段好嘛!”

熱門地點的房子總是受熱捧。在臺島最南端的墾丁,日前出現1坪近180萬新臺幣的成交天價,而10年前這里的鋪位才50萬元1坪。這個3000余萬元成交的房子,45年前賣20萬還嫌貴,到現在足足翻了150倍。墾丁是度假勝地,去年遊客700萬人次,證明“人潮就是錢潮”。

大臺北的淡水河沿岸,新建了許多住宅,但很多空置著等待升值。據統計,臺北市2013年房價漲幅為13%,標準房價突破60萬元。據臺灣朋友告知,按人民幣算,臺北房價平均約五六萬元一平方米,偏遠的3萬以內,市中心可高達十幾萬,外縣市有很多只要上萬元或一兩萬元。

臺北市長郝龍斌21日表示,以目前的高房價,他的小孩在臺北市也買不起房子。“行政院長”江宜樺也嘆自己兩個小孩買不起房。

還有一個數字讓無殼蝸牛族非常鬱悶,4月中旬臺灣“營建署”公布2013年第4季臺北市房價所得比(房價中位數與家庭年可支配收入中位數之比)達到15.01倍,也就是15年不吃不喝才可能買到房子。對此,很多上班族表示太低估了,因為僅自備款(首付)就得10年,還貸至少要二三十年。家庭收入多少用來付房貸?官方最近統計臺北市約63%,新北約53%,基隆、屏東則只要20%。

房價為何節節高

房貸壓力大,房奴哇哇叫,但誰也無法一下子解決。著急沒用,指望房子降價更難,精明的人還是咬咬牙貸款買房。開發商麗寶建設董事長吳寶田說,雖然現在要十幾年不吃不喝才買得起一間房,但三四十年前他月薪才2000元,也是存了十幾年,才靠貸款買了房子。“年輕人應重視提升自己的價值,努力掙錢,由小房換大房,總會圓購屋夢。”

本來,臺灣房地產是有漲有跌的,約七八年一個循環,但這十來年房價連續上漲,為何?臺灣社會住宅推動聯盟發言人彭揚凱指出,持有房屋的成本偏低,囤房囤地的成本低,利得稅少,加上低利率不斷供應“銀彈”,讓臺灣成為炒房樂園。特別是臺灣利率較低,懂得利用資本運作者,往往可以炒房。還有專家認為,前些年當局為應對金融海嘯,鼓勵海外資金回流救市、大降遺贈稅,但大量回流的資金沒有好的投資項目,紛紛投入房地產,客觀上推高了房價。

“你看現在臺灣街上,不少人優哉遊哉,他們有幾套房哩!”廈門臺商曾先生說。其實他本人也正是把利潤回流臺灣的人。

“打房”只是溫柔一擊

臺行政當局認為,房市只能軟著陸,主管官員表示,不會以“打房”來看待和解決高房價問題,而是希望相關“部會”規劃多元的解決方案,讓房價合理化。目前提出的路徑,很多只有“思考方向”,打擊力度不大。

但臺灣的房屋政策蠻有特色。臺“內政部長”陳威仁說,他們推出富麗農村、風情小鎮構想,希望年輕人可回到鄉下從事觀光休閒旅遊或農村耕作,引導他們到小鎮發展,減少人口集中都市。他認為“壓抑房價,不易用政治手段去做”。當局考慮的是,如何讓經濟能力弱者住得起房,例如實施租金補貼、提供合宜住宅、青年住宅等。專家認為臺灣還是要增加土地、住屋供給,多興辦只租不售的“社會住宅”,建設以出售為主的“合宜住宅”(價格約為周圍房價的七折)。

另一方案是動用租稅手段遏阻炒作,當局正在研商提高非自用房屋的稅率。據報道,財經當局將向臺北市政府提出三大建議:擴大“豪宅稅”的實施范圍、調高房產稅基、對非自住房屋加重課稅。

加稅爭議很大。很多人認為,推出“特別稅”是打擊囤積的妙招。無殼蝸牛聯盟發言人呂秉怡呼吁,政府應全面啟動房地產稅制改革,不要像以前那樣,聲稱改革,最後無疾而終。但開發商反對稅改。建商們說,今年房市景氣差,成交大不如前,房屋稅不能說調高就調高,因為加稅的成本,最終會轉嫁給消費者。還有人說,房價暴跌恐將引起本土金融風暴,建設公司、銀行受激烈衝擊,讓困頓的臺灣經濟更形萎縮。而且,臺灣習慣上幾萬塊錢的房屋稅,即使漲它3倍,對房市獲利動輒十萬百萬來說,影響有限!

真是公說公有理,婆說婆有理。看來,抑制房價這項綜合的社會工程,在臺灣同樣難度大,按下葫蘆起了瓢。

(本報臺北4月23日電)

[ 責任編輯:王思羽 ]