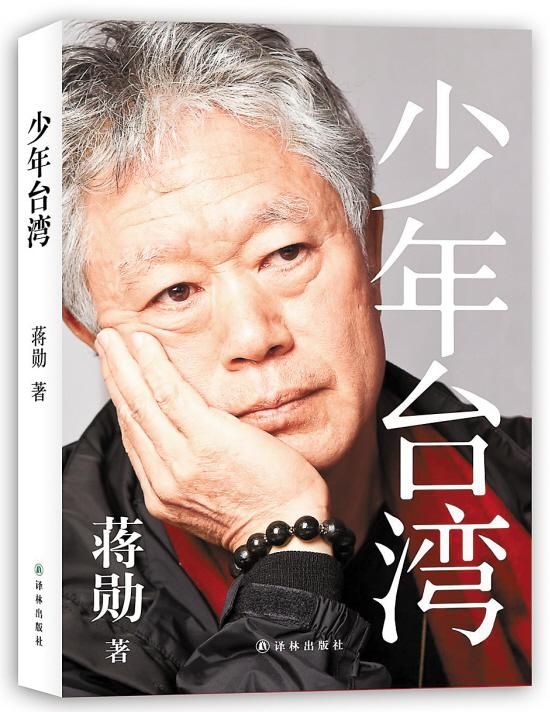

蔣勳《少年臺灣》

鄉愁文學曾經是臺灣文學中最吸引內地讀者閱讀的內容之一,但對于真正意義上的“臺一代”蔣勳而言,他的鄉愁已經與父輩們的鄉愁不同,在其新書《少年臺灣》中,蔣勳的“鄉愁美學”是追憶、關照臺灣主流的少年時態、成長經歷以及臺灣的命運走向。

談鄉愁:

根植于臺灣本土的鄉愁

蔣勳說:“我來自外省家庭,父母也許是基于一種鄉愁,都喜歡談他們自己源遠流長的家世,像我的母親有滿清正白旗的血統。但我到了巴黎之後才發現,父母的鄉愁其實對我來說都不具體。我有自己的鄉愁。”而他的鄉愁是臺灣大龍峒,因為從童年開始就在這塊土地上生長。

寫《少年臺灣》,蔣勳用了近十年的時間,那時候他有個習慣———背著背包坐在小火車站等車,開始做點小筆記。“那筆記不是有目的的。可能剛好看見瞎了一只眼的老人,天長地久坐在那里不知道要幹嗎,我就開始描述他的動作,描述他跟周邊扶桑花的關係,然後,陽光在他身上慢慢地消失。”從青少年時期,蔣勳喜歡背著背包在臺灣亂跑。沒有計劃,也沒有目的,經常會因為一個地名很特別,就想去。“我想這些都跟一般可能世俗所說的旅行無關,它比較接近流浪的旅行,會讓你意外碰到一些難忘的事情。”

蔣勳解釋道,“少年”的意義不全在于青少年時期在臺灣的遊歷,“這當中似乎有一種年輕的精神,或說少年的精神在這塊土地上,而這個東西使我覺得,我不希望臺灣太老。”這更是一種少年的氣質:“臺灣的年輕,有時候是很冒進,冒險,甚至魯莽的……不知天高地厚,不畏死活去做一些事,充滿頑強、耐苦的生命力。這樣的生命力,可能也跟殘酷、毀滅在一起。這些東西構成我對島嶼某一種文化性格的理解。它們是一種美學,不太講合理,它們或許暴烈,非常情緒化,很容易自我毀滅,然後也不在意毀滅。我覺得這種美學形式的本身,沒有所謂的好壞,就像書里我寫到的有些人物,第一代在海里的死亡,第二代繼續還是那樣,表面上是某一種宿命,但我不覺得它是悲劇,它里面有一種美,就是漂亮,臺灣那種生命力的漂亮。”

如今,“臺一代”正在越來越多地影響著臺灣,馬英九、邱毅、白先勇、蔣勳、侯孝賢等在政治、經濟、文化、藝術各個領域均有自己的成就。文化的多元與社會的變遷都注入這些“少年”的成長中,了解今天的臺灣,似乎就是從了解他們的經歷開始的。

[責任編輯:張潔]