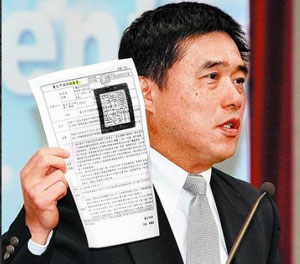

臺北市長郝龍斌25日晚出示公文表示,市府以動新聞違反“兒少法”媒體分級規定,裁處壹傳媒最重罰鍰50萬元新臺幣。(圖片來源:臺灣《蘋果日報》)

近數日來,“動新聞”在島內成了一個時髦詞兒,除了是茶余飯後的話題外,也引起許多兒福、婦女等團體的抗議,呼吁臺當局嚴格管理。臺灣《中央日報》網絡報26日發表社評指出,無可諱言,壹傳媒在媒體經營上常有創新的作法,不僅成為話題,也帶來了商機;但這次的“動新聞”可能創新有余,卻模糊了新聞與非新聞的界線,也模糊了新聞與道德的界線,值得探究。

社評說,所謂“動新聞”即是將報紙報道的新聞以動畫呈現,讀者可以透過手機的下載,從視覺上來了解事件發生的經過。報紙不是電子媒體,往往只能提供靜態的圖片,但“動新聞”則是一種突破,讓平面新聞可以動起來。從這個角度來看,“動新聞”不僅無可厚非,還是值得讚賞的創新。然而我們檢視《蘋果日報》上的“動新聞”,不難發現幾個嚴重的問題。

首先,動畫呈現與事實之間的落差問題。將文字的新聞轉換成動畫,難免增加一些原文字中沒有的要素,例如當事人的表情、事件經過的細節等等,然而這種動畫方式的呈現,可能帶給讀者不同的感受與解讀。換言之,動畫處理本身就可能帶有猜測與價值判斷,並且無形中影響了讀者。

其次,從“動新聞”的內容來看,一般的新聞事件不會成為主題,反而是所謂暴力與色情新聞當道。壹傳媒這樣的處理方式不難理解,因為這一類的新聞才有市場。但這樣的處理方式已經脫離了新聞的意義。臺灣通訊傳播委員會(NCC)主委彭蕓說,新聞沒有動不動的問題,而在她的界定中,它其實不叫新聞。彭主蕓是知名傳播學者,我們讚成她的見解,因為“動新聞“的目的不在提供資訊,只是用新聞來美化暴力與色情而已。

再者,“動新聞”不僅可能在事件經過中加油添醋,更可能因為過于詳盡的描述暴力與色情過程,使讀者可以模倣,成為社會潛在的威脅,其影響不可謂不大。我們認為,平面媒體在處理暴力與色情新聞時,圖片多少都會經過過濾,使其成為普遍級,可是“動新聞”已是限制級的內容了。問題是,“動新聞”的下載沒有任何限制,任何青少年,只要有新型手機,都可以下載閱讀。換言之,限制級的“動新聞”對青少年及兒童完全不設防,這也是一些兒福、婦女團體憤怒的原因。

社評指出,新聞媒體事業,像壹傳媒一樣,可以著重在暴力與色情的社會新聞,但這當中還是應該有一條界線,任何媒體都不應該只為了賺錢而跨越這一條界線,任何媒體都不應該拿新聞自由來為這種污染青少年的“動新聞”作辯護。這一次,壹傳媒真的太超過了。我們認為,不僅主管機關,包括NCC、臺北市政府、電信業者,都應該本于權責懲罰壹傳媒,更重要的是,臺灣的社會閱聽大眾應該共同拒絕壹傳媒的媒體,直到其修正錯誤為主,同時也讓壹傳媒知道,什麼叫“媒體責任”。

(本文不代表中國臺灣網立場)

[責任編輯:趙靜]