2016¦~08¤ë01¤é 11:08:00 ¨Ó·½¡GÜg´CÅé

¡@¡@³Ìªñ´X¤ÑªB¤Í°é¤õ¤F´X½g¤å³¹¡A³£¬OÃö¤_³Ð·~Ãø©M¿Ä¸êÃø¡AI«á§é®g¥X¤F³Ð·~ªÌ¹ï¤_¿Ä¸êªºµJ¼{¡C

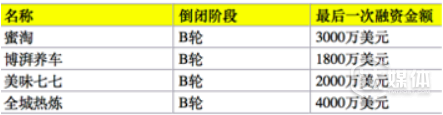

¡@¡@¬Ý©P³ò¤H¹ï³Ð·~¤½¥q˳¬ªº¤ÏÀ³¡A¦ü¥G¤w¸g¨£©Ç¤£©Ç¡A¦³ªº¬Æ¦Ü¤w¸g·N®Æ¤§¤¤¤F¡C®Ú¾Ú´CÅ餽¶}³ø¹D¡A¥ú¬O¤µ¦~¤W¥»¦~´N¦³¥|®a¿Ä¨ìB½üªº³Ð·~¤½¥q˳¬¡G

¡@¡@§â¥Ø¥ú§ë¦V¤j¬v©¼©¤¡A¬ü°êªº¸ê¥»´H¥V¥i¯à¤ñ¤¤°êªº§ó¥[ÄY«¡AÃöÁä¥LÌÁÙ¨Ó¡§·m¡¨§Ú̧ë¸ê¤Hªº¿ú¡C

¡@¡@¤½²³¸¹¡§Öºµo¥¬¡¨µo¥¬¤F¤@½g¤å³¹¡X¡X¡m¬Ý¨ì§Ú´N¬µ¤F: ¬ü¿W¨¤Ã~¨ÓµØ§ä¸êª÷ªº¤@¥÷¯µ±K¦W³æ¡]¦ôÈÁٯॴ¤K§é¡^¡n¡Aµ¹¥X¤F¤@¥÷¥]§t26Ó¶µ¥ØªºExcel ¡C³o26®a³£¬O¬ü°ê©ú¬P³Ð·~¤½¥q¡A¨ä¤¤¤£¥F¹³Lyft¡BCloudera³o¼Ëªº ¡§¿W¨¤Ã~¡¨¡C³o¥i¤£¬O¬ì§Þ´CÅ骺±Æ¦æº]¡A¦Ó¬O¥÷FA̪º²M³æ¡C³o¨Ç¶µ¥Ø³£·Q¨ÓµØ´M¨D¸êª÷¡A¨ä¤¤¤j³¡¤À¶µ¥Øªº³Ì§C§ë¸êÃB«×³£¥un100-500¸U¬üª÷¡A³B¤_°ê¤º¤j³¡¤À°òª÷ªº§ë¸êÃB«×¤º¡C¦Ó¦b¤§«e¨âӤ뤤¡AÖºµo¥¬¤w¦h¦¸³ø¹D¬ü°ê³Ð·~¤½¥q¦]¡§¸êª÷Ã졨Â_µõ¦Ó¦º¤`ªº®×¨Ò¡C

¡@¡@»P¦¹¦P®É¡Aªñ¨âÓ¤ë§ë¸ê¤HÃö¤_¸ê¥»ÁÉ¥Vªº¤@¨Ç¨¥½×³Q¤j¶q¬ì§Þ´CÅé³ø¹D¡A¦b§ë¸ê°é¶Ç¼½¡C³o¨Ç¸Ü¦ü¥Gµ¹¿Ä¸êÀô¹Ò¥¿¦¡©w©Ê¡AÅý«Ü¦h¤H¤£±o¤£¦^¨ì´H§Nªº²{¹ê¡C

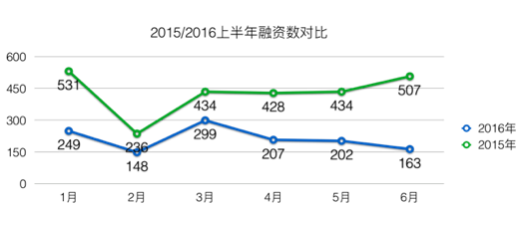

¡@¡@®Ú¾Ú·LÃ쪺¿Ä¸ê¼Æ¾Ú®w²Îp¡G2016¦~¤W¥b¦~Àò±o§ë¸êªº¶µ¥Ø¤@¦@¬°1268Ó¡A¹ï¤ñ¥h¦~¦P´Á2015¦~¤W¥b¦~Àò±o§ë¸êªº¶µ¥Ø¤@¦@¬°2570Ó¡C¦P¼Ë¤W¥b¦~Àò±o¿Ä¸êªº¶µ¥Ø¼Æ¶q¡A2016¦~ÁÙ¤£¨ì2015¦~ªº¤@¥b¡C

¡@¡@³o¥¨¤jªº¼Æ¾Ú¤Ï®t¡A¥[¤W¶µ¥Ø˳¬·s»D©M´CÅé¸ÑŪ¡A³£¦b§i¥ÜµÛ¨Cӳз~ªÌ¡G§A¥¿³B¤_´H¥V¤§¤¤¡C

¡@¡@¤£¸É¶K¡A¤£¿N¿ú¡A¤£¯à¬¡

¡@¡@¡§±o©Ó»{²{¦bªº¥@¬É§¹¥þ¤£¤@¼Ë¤F¡A§ë¸ê¤H·Qnª¾¹Dªº³£¬O§A¦p¦ó¦¬¤ä¥¿Å¡A§O¦A¸ò§Ú»¡¤Ó¦h¼Wªø©MGMV¡C¡¨

¡@¡@³o¬O6¤ë©³¸g½n¤¤°ê³Ð©l¤H±i¿o¤º³¡¤À¨É¤¤ªº¤@¥y¡C±q¥t¤@Ó¨¤«×¬Ý¡A«ê«ê¤]»¡©ú«e´X¦~¾ãÓ§ë¸êªº¾É¦V³£¬O¦bÁ¿¼Wªø©MGMV¡C

¡@¡@¥Î¤á§Ö³t¼Wªø¡BGMV§Ö³t¼Wªø¡A¥un§Ö³t¼Wªø¡A´N¥i¥HÀò±o¤U¤@½ü§ë¸ê¡F¦³¤F§ë¸ê¡A¦A§Ö³t¼Wªø¡A´N¥i¥H¦AÀò±o¤U¤@½ü§ë¸ê¡K¡K¤@½ü±µ¤@½ü¡A¥un¼Wªø¨ì¦æ·~«e¤T¦W¡A´N¦³¾÷·|¦¨¥\¡C¥[¤W¨ÊªF¡B¤p¦Ì¡B¬ü¹Î¡Bºwºwªº¬Û¹ï¦¨¥\®×¨Ò¡A©Ò¥H«e¨â¦~³Ð·~©M§ë¸ê³£«Ü¼ö°J¤_³o¼Ëªº³Ð·~¸ô®|¡C

¡@¡@¥iÀHµÛ¦UºØ¤WªùªA°ÈªºÃö³¬¡A¤H̵o²{³o±ø¸ô®|¨Ã¤£¾A¦X©Ò¦³¦æ·~¡C¦]¬°³q¹L¸É¶K¹F¨ì¦æ·~ÃbÂ_»Ýnªº¸êª÷¡A¬O«ç»ò´úºâ³£ÁȤ£¦^¨Óªº¡A¦Ó¥B¤j³¡¤À¦æ·~¬O¤£¥i¯à¹F¨ìÃbÂ_¡A©Î³q¹L¸É¶K¨Ó§ïÅܥΤá²ßºDªº¡C³o¤]¥i¥H²z¸Ñ¦¨¡A¹ê¦b¤£¥i¯à¿Ä¨ì¨º»ò¦h¿ú¥Î¤_¸É¶K¡C

¡@¡@¤£¸É¶K¡A¤£¿N¿ú¡AÁÙ«ç»ò³Ð·~¡H«Ü¦h³Ð·~ªÌ¤£©ú¥Õ¤F¡C

¡@¡@·LÃì²Îp¤F2013¦~¥þ¦~Àò±o§ë¸êªº¶µ¥Ø¼Æ¡A¤@¦@¬O1263Ó¡A¦Ó«e±´£¨ì2016¦~¤W¥b¦~¤@¦@¬°1268Ó¡C2016¦~¤W¥b¦~Àò§ëªº¶µ¥Øµ¥¤_¬O2013¥þ¦~ªºÁ`¼Æ¡A2016¦~³Ð·~¿Ä¸ê¦ü¥G¤]¨S¨º»ò´dÆ[¡C§ÚÌ©Ò¦³ªº·P¨ü©M±¡ºü¥i¯à§ó¦h¨Ó¦Û¤_¹ï¤ñ¡A¥H¤Î§Ú̩ҲߺDªºÀô¹Ò°_¤FÅܤơC

¡@¡@³Ð·~ªÌ¦³®É¤]·|·Q¡A¤â¤¤ªº¶µ¥Ø¯u»Ýn¨º»ò¦h¿ú¶Ü¡H«Ü¦h¥»¨¥i¥HÁÈ¿úªº¶µ¥Ø¡A¦]¬°¸ê¥»¥«³õªº»¤´b¡A³£³´¤J¤F¸É¶K©M§Ö³t¼Wªøªº¶Â¬}¡C¤@¥¹¿Ä¤£¨ì¨¬°÷ªº¸êª÷¡A¤~µo²{ÁÙ¨S¨Ó±o¤Î°ö¾iÁÈ¿úªº¯à¤O¡C¥H¬°¥un¦³¼Wªø´N¥i¥HÁÈ¿ú¡A«o§Ñ¤F¬Õ§Q¯à¤O¤]¹³²£«~¤@¼Ë»Ýn¥´¿i©M¤£Â_±´¯Áªº¡C·íµM¡A¥Î¤áªº¥t¤@ӲߺD«o³Q§ÚÌ®¨®¨°ö¾i°_¨Ó¡X¡X¤¬Ápºô¼Ò¦¡¤@©wn§ó«K©y¡Bn¦³¸É¶K¡A¤£µM½Ö¥Î¡H

¡@¡@·íµM¡A¦pªG¿ú¨¬°÷¦h¬O¯à¤ä¼µ°_¨Óªº¡A¥i±¤²{¹ê¬O§A±o©Ó»{¡§²{¦bªº¥@¬É§¹¥þ¤£¤@¼Ë¤F¡¨¡C

¡@¡@²{¦bÀH«K¤@Ó¤H¥X¨Ó¡A¨S¦³§¹¾ã¹Î¶¤¡B¨S¦³²£«~¡B¥u¦³idea¡A¦ôÈ°ò¥»³£¦³2000-3000¸U¡C¥i¯à¤j®a³£§Ñ¤F¡A´N¦b¤T¥|¦~«e20¸U´N¥i¥H§ë¸ê¤@ӤѨϽüªº¶µ¥Ø¡C¦³²£«~¡B¦³¥Î¤á¡B¦³§¹¾ã¹Î¶¤ªº³Ð·~¶µ¥Ø¦ôȤ]¤£¹L1000-2000¸U¡C

¡@¡@¦³¤H»¡¡A³o¬O´X¦~«eªº±¡ªp¤F¡A²{¦b³Ð·~°ò¥»±¤w¸g¤£¤@¼Ë¤F¡A³Ð·~¦¨¥»¦b¤j´T¤W¤É¡C³o¨Ã¤£¬O¦ôȪº®t§O¡A¦Ó¬O¤ßºAªº®t§O¡C2013¦~³Ð·~ªÌ·|§ó«ÈÆ[¦a¬Ý«Ý¿Ä¸ê¡A¨C¤Ñ·Q±o§ó¦hªº¬O²{ª÷¬y©M¥Í¦s¡A¦Ó¤£¹³¤µ¤Ñ¤j³¡¤À³Ð·~ªÌ¡A³£¥u°l¨Dµo®i¡A¦ü¥G¦³¤F¼Wªø´N¦³¤F¤U¤@½ü¿Ä¸ê¡C³o¼Ëªº¿Ä¸ê¤ßºA¡A¤@¥¹¿Ä¸ê¥¢±Ñ¡A´N·N¨ýµÛ³Ð·~¥¢±Ñ¡C

¡@¡@³Ð·~µL½×¿Ä¸ê»P§_¡A³£À³¸Ó¦b¥Í¦s¤¤¨Dµo®i¡A¼Wªø¤¤¤£¯à§Ñ¤F¥Í¦s¡C

¡@¡@§ë¸ê¤H¤]¦b¹L¥V¤Ñ

¡@¡@¡§§Ú´X¥G¹j´X¤Ñ´N¦b³o¨½†ª¶Û´£¿ô¤j®a¡A´N¬O¦]¬°§Ú¬Ý¨ì¤Ó¦h¥¢±Ñ®×¨Ò¡A¤â¤W¦³¤Ó¦h¹ê®É¼Æ¾Ú¡Aª¾¹Dþ´X®a¤½¥q²{¦b±Á{¥¨¤j²{ª÷°ÝÃD¡A¬°¤°»ò¤@¤â¦nµP¥´¨ì²{¦b·|¦¨³o¼Ë¡C¤~·|«pµÛÁy¥Ö¦b³o¨½¤@¦¸¨â¦¸´£¿ô¤j®a¦ÂI¤£¤¶·N¦ôÈ¡A¤p¨B§Ö¶]·d©w¿Ä¸ê¡C¡¨

¡@¡@¡§³Ìªñ§Ú¨£¤F«Ü¦h¤¤«á´Á°òª÷¦Ñ¤j¡A°ê¤º¦UºØª÷¥D¡A±j¯P·Pı¨ì¥«³õ¦bÅܧN¡A¿Ä¸ê¶V¨Ó¶VÃø¡C¤£ºÞ¬O°òª÷¡AÁÙ¬O¤½¥q¡A«Ü¦h³£·|¥X²{¸êª÷°ÝÃD¡C¡¨

¡@¡@¤W±¨â¬q¸Ü¤¤¡A¥i¥H¬Ý¥X§ë¸ê¤Hªº°ò¥»·Qªk¡G¤@¤è±¬O§ë¸ê¤H¦Û¤v§ëªº®×¤l¥¿¦b¾D¹J¿Ä¸êÃø¡A§ë¸ê®×¤l¶V¦h¼Ë¥»¶V¤j¡A¶V¯à·P¨ü¨ì³oªÑ´H¬y¡C¥t¤@¤è±§ë¸ê¤H¤¬¬Û¦X§@¥æ¬y¤ñ¸û¦h¡A¤j®a³£·P¨ü¨ì¥«³õÅܧN¡A§ë¸êµ¦²¤³£Åܱo§ó¥[ÂÔ·V¡C

¡@¡@§ë¸ê¤H¬O¤£¬O¨S¦³¿ú¤F¡H²{¦b¾÷ºc¶Ò¸ê¤]½T¹ê¨S¦³¥H«e®e©ö¤F¡A³\¦h¾÷ºc·s°òª÷³£¶Ò¤£°_¨Ó¡C¦ý¥«³õ¤W«~µP¾÷ºc¶Ò¸êÃø«×¬Û¹ï¤pÂI¡A¥[¤W¾÷ºcì¨Óªº°òª÷³£ÁÙ¨S¦³§ë§¹¡A¥u¬O¦b¥«³õÅܧN®É§ë¸ê¸`«µ©ñ½w¤F¡C

¡@¡@ÁÙ¦³¤@ÂI¬O¡A¤j®a¤£½T©w·sªº¤@ªi¾÷·|¦bþ¡C

¡@¡@²¾°Ê¤¬Ápºôªº¾÷·|¡A¤j®a³£¯à·P¨ü¨ì¡C¦UºØ¤u¨ãÃþAPP¡B¤â¹C¡B²¾°ÊªÀ°Ï¡A¥H¤Îì¨ÓPCªº¤@¨Ç¼Ò¦¡¡A®³¨ì²¾°ÊºÝ®ÄªG§ó¥[¬ð¥X¡C¨å«¬ªº¦p¤j²³ÂIµû¡A12¦~¶}©l¡AÀHµÛ¬ü¹Î¡Bºwºw§Öªºªº§Ö³tµo®i¥H¤Î¤j¶q¸ê¥»ªº¶i¤J¡AÅý¤j®a¬Ý¨ì¤FO2O³oªi¾÷·|¡C

¡@¡@³oªi¾÷·|»P¥H«ePC¤¬Ápºôªº¾÷·|ÁÙ¤£¤@¼Ë¡C¦bPC¤¬Ápºô®É¥Nªº°Ó·~¼Ò¦¡¤£¯à³Q¤j²³©Ò·Pª¾¡A¤£¥Î¦Ê«×¡B¤£¥ÎQQ¡B¤£¥Î²^Ä_¼vÅT¤£¤j¡A¨Ï¥Î³o¨ÇªºªùÂe¤]¤ñ¸û°ª¡A¦ýO2OÅý¨CÓ¤H³£¯à·P¨ü¨ì¤F²¾°Ê¤¬Ápºôªº¾y¤O¡C

¡@¡@2014¦~¡AÀJ·Ý§ó¬O±È°_¤F¡§¤Wªù¡¨©M¡§¨ì®a¡¨ªA°Èªº³Ð·~¼ö¼é¡C³o¨Ç¤¬Ápºô³Ð·~¶µ¥Ø¤j®a³£¯à·P¨üÅéÅç¡A¤j®a³£¥i¥H°Ñ»P¡A§ó¯à²z¸Ñ·sªº¼Ò¦¡©M°Ó·~»ùÈ¡C³o¤~¦³¤F2014¦~¡B2015¦~ªº³Ð·~©M§ë¸ê¼ö¼é¡C¦ý¬O¡A·í¤j®a¤ã¶i¥h«á·|µo²{µ²ªG»P¤§«e·Qªº¤£¤@¼Ë¡A¨CÓ»â°ì³Ì«á¯à¶]¥X¨Óªº«D±`¤Ö¡A¦³¨Ç¬Æ¦Ü³s¤è¦V³£¨S¶]¥X¨Ó¡C

¡@¡@§ë¸ê¤H¤S°g´b¤F¡A·sªº¾÷·|¨ì©³¦bþ¡HVR¡Bª½¼½¡B®ø¶O¤É¯Å¡B¤º®e³Ð·~¦ü¥G³£¦³¾÷·|¡A¦ý²`¤J¥h¬Ý©Î¦h«ä¦Ò¤@¤Uµo²{n°µ¦¨¥\¡A«ÜÃø¡C

¡@¡@©Ò¥H¡A§ë¸ê¤H§óÄ@·N¦¬ºò¤f³UºCºCµ¥«Ý¾÷·|¡A²¦³º¿ú¦b¤f³U¨½§ó¦w¥þ¡A¤~¦³¾÷·|§ë¨ì¦n¶µ¥Ø¡A¥i¥H¦hªáÂI®É¶¡°µ§ë«á¡C

¡@¡@¦p¦ó¥¿½T¡§¥´¶}¡¨§ë¸ê¤H

¡@¡@³Ð§ë°é¨½¦³ºØ¬y¦æªº»¡ªk¬O¡G¥§¡¨Cӳз~ªÌn¨£¨ì50Ó§ë¸ê¤H¡A¤~¦³¾÷·|®³¨ì§ë¸ê¡C§Ú̵¹¤j®aºâ¤F¤@µ§±b¡G50¦ì§ë¸ê¤H¹ï¶µ¥Ø·P¿³½ìÄ@·N¨£§A¡A¦Ó³Ì²×®³¨ì¿Ä¸êªº¥i¯à©Ê¬O20%¡A¨º»ò«ö·Ó³oÓ¤ñ¨Ò¡A¤]´N·N¨ý§An§âBP§ë»¼µ¹250Ó§ë¸ê¤H¡C

¡@¡@250¦ì§ë¸ê¤H¦h¤£¦h¡H¤j³¡¤À¤Hªº·L«H¦n¤Í¤]´N´X¦Ê¤H¡A¦Ó§ë¸ê¤H¦n¤Í¥[°_¨Ó¤]´N¤p¤G¦ì¼Æ¡A¬Æ¦ÜÓ¦ì¼Æ¡C©Ò¥H¹ï³Ð·~ªÌ¨Ó»¡¡Aº¥ýn¸Ñ¨Mªº¬O§ë¸ê¤H¦bþ¨½¡A«ç»ò§ä¨ì§ë¸ê¤H¡C

¡@¡@¤ñ°_§ä¨ì§ó¦h§ë¸ê¤H¡A§ä¨ìºë·Çªº§ë¸ê¤H§ó¬°«n¡C§ë¸ê¤H¤ñ¸û¤Ï·P¡§¸sµoBP¡¨¡AÀq»{³o¼Ëªº¶µ¥Ø½è¶q¤£°ª¡A¤j³¡¤À¬Ý³£¤£¬Ý¡C©Ò¥H°£¤F§ä¨ì§ë¸ê¤H¡AÁÙ¬On¾A·í°µÂI¥\½Ò¡Aª¾¹D§ë¸ê¤Hªº°¾¦n¡B§ë¸ê®×¨Ò¡B³Ìªñ¬O§_¬¡ÅD¡C¦b§ë»¼¤W¯à°w¹ï©Ê¦a¡A¦³³õ´º¦a¼g¤W¤@¬q¸Ü¡AÅý§ë¸ê¤H¦³°Ê¤O¥h¥´¶}§AªºBP¡C¿Ä¸ê¬O³Ð·~ªÌ¤@¶µ«n¤u§@¡An¥Î¤ß¥h°µ¥\½Ò¡AÁÙn¥[¤W¼Æ¾Ú¯à¤O¡C¤ñ¦p§A§ë»¼¥X¥hªºBP¡A§ë¸ê¤H¦³¨S¦³¬Ý¡A§ë¸ê¤H¨C¶¬Ýªº®É¶¡ªøµu¡C¥t¥~²{¦b§ë¸ê¤H³ßÅw¥æ¬y¶µ¥Ø´M§ä¦X§ë¡A§ë»¼¥X¥hªºBP³Ì¦n¤]¯àª¾¹D³Q¦h¤Ö¤H¬Ý¤F¥H¤Îþ¨Ç¤H¦b¬Ý¡C³Ì¦n¯à§ä¨ì¤@¨Ç¤u¨ã»²§U¡C

¡@¡@¤W©P¦³¦ì³Ð·~ªÌÁp«Y§Ú¡AÅý§ÚÀ°¦£±ÀÂ˧ë¸ê¤H¡C§Ú»¡¥i¥H¨ì·LÃì¤W§ë»¼¡A³o¦ì¥S§Ì»¡¥Lnª½±µ¨£¦X¹Ù¤H¡C»¡¬Y¬Y¥»O¥i¥Hª½±µÀ°©Ò¦³¤J¾n¶µ¥Ø¨£¨ì¦X¹Ù¤H¡C³o¼Ëªº·Qªk«Ü¥¿±`¡A¦ý²{¹ê¬O¤£¥i¯à¡C¤@¯ë¾÷ºcªº¦X¹Ù¤H³£¦b¬Ý§ë¸ê¸g²z¿z¿ï¦nªº¶µ¥Ø©M¦³¤HI®Ñ¹L¨Óªº¶µ¥Ø¡A³o¨Ç¶µ¥Ø¤w¸g¦û¥Î¤F¥L̪º®É¶¡¡C¤j³¡¤À¹Î¶¤©Î¹BÀç¼Æ¾Ú¨S¹L¤H¤§³Bªº¡A³£¨Sªkª½±µ¨ì¹F¦X¹Ù¤H¡C³o®É¤@¨Çºë«~FA´N¥i¥Hµo´§§@¥Î¡A¥LÌ·|¬D¿ï¤@§åÀu½è¶µ¥Ø¡A±ÀÂ˵¹¾÷ºc¦X¹Ù¤H¡Cª`·N³o¨Çºë«~FA¹ï¶µ¥Ø¦³¬D¿ï¡A¦Ó¥B¥[¥H»²¾É¡A©Ò¥H¹ï¾÷ºc¦Ó¨¥³o¨ÇFAªº±ÀÂË¥»¨´N¬O¤@ºØ½è¶qI®Ñ¡C

¡@¡@¤W©P¥t¤@¦ì³Ð·~ªÌ³q¹LªB¤Í§ä¨ì§Ú¡Aµ¹ÂI¿Ä¸êªº«Øij¡C¶µ¥Ø´XÓ¤Hè¶}©l±Ò°Ê¡A·Ç³Æ¦ôÈ5000¸U¿Ä1000¸U¡C²Ó°Ý¤F¤@¤U±¡ªp¡Aì¨Ó¤@¶}©l´N¦ôÈ2000¸U¿Ä¤F¤@½ü¡A¤£¹L¥u¿Ä¤F50¸U¡C¤j®a¦Û¤w·P¨ü¤@¤U¡A¥¿½T³B²z¿Ä¸ê¸`«µ©M¦ôÈ«D±`«n¡A¿Ä¨ì¿úªº±±¨î¦n¿N¿ú³t«×¡C

¡@¡@°w¹ï¥H¤W³Ð·~ªÌ¡B§ë¸ê¤H©Ò¹J¨ìªº°ÝÃD¡A7¤ë28¤é¡A³Ð·~ªÀ¥æ¥»O·LÃìµo¥¬¤F¥þ³õ´º¿Ä¸ê¸Ñ¨M¤è®×¡A¦b¦æ·~¤ºº¦¸¹ê²{®Ú¾Ú§ë¸ê¤Hªº¦æ¬°¼Æ¾Ú§Î¦¨§ë»¼BPªº¦Û°Ê³¬Àô¡AÅý³Ð·~ªÌªºBP§ë»¼¸ô®|¦w¥þ¡A¥i±±¡A¥iµø¡Aºë·ÇGET§ë¸ê¤Hªº¤ß«ä¡AÀ°§U³Ð·~ªÌ§¹µ½¦Û¤vªºBP¡A¦P®É¡A¤j´T´£°ª§ë¸ê¤H¤u§@®Ä²v¡A¹ê²{§ó¬°ºë·Çªº§ë¸ê§PÂ_¡C

¡@¡@¨C¤@¦ì³Ð·~ªÌ³£¬O¤£¥Ì¥±e¡A´Á«Ý¤@Óºë±mªº¤H¥Í¡C©Ò¥H¡A½Ð»{¯u¹ï«Ý§Aªº¶µ¥Ø©M¿Ä¸ê¡C·íµM¡A°¸º¸¬Ý¬ÝªB¤Í°é¡A¹³¡m¨S¨Æ§O·Q¤£¶}¥h³Ð·~¤½¥q¡n³o¼ËªºÂû´ö¤å³¹§ä¤@¤U¦@»ï¡A¦Û§Ú·P°Ê¤@¤U´N¦n¡C¦ý¤d¸U¤£n·í¦^¨Æ¦Û§Ú³ÂÞÍ¡AÅv·í¥´¥´®ð¡A©ú¤Ñ¸Ó·F¹À·F¹À¥h¡C

¤@Ó85«á³sÄò³Ð·~ªÌªº§i¥Õ2016-08-01 11:00:08

ºô¬ù¨®²×¤_®³¨ì¤F¦Xªkªº¨¥÷ÃÒ2016-07-29 10:36:42

VR²£·~µo®i»Ý¡§³nµwµ²¦X¡¨2016-07-29 10:35:36

¤Ñ¨Ï§ë¸ê¥«³õ¬¡ÅD«×«ùÄò¥[·Å TMT¦¨§lª÷¤j¤á2016-07-29 10:34:51

³Ð·~¤jÁɳзNµL2016-07-29 10:33:49