唐山過臺灣無半點錢殺猛打拼耕山耕田咬姜啜醋幾十年

毋識埋怨

世世代代就恁樣勤儉傳家兩三百年無改變

客家精神莫豁掉

永遠永遠

…………

一首《客家本色》,唱出了客家人在臺灣創業的艱辛歷程,也唱出了臺灣與中原依依難捨的血肉親情。臺灣的客家人、閩南人都稱自己是“河洛人”、“河洛郎”、“唐山人”,因為遷臺的大陸人多數是河南人、河洛人、固始人。這裡,“唐山”指以盛唐中國河山引申為大中原乃至大中國,但臺灣客家人認定的“唐山”就是固始,這緣于固始是他們由祖居地一遷再遷而走出中原的起始地。這當然是很自然的,“永嘉之亂”,率先入閩的中原衣冠士族陳、林、黃、鄭、詹、邱、何、胡等,都以固始為起點,所以《閩中記》説:“今閩人皆稱固始人。”

還有一個重要的原因,在有唐一代,從固始南下的中原兒郎陳元光等,在福建漳州開出了絢爛的花,結出了豐碩的果,有了“開漳聖王”。

三百多年前,南遷到福建的中原人,又在臺灣開了花、結了果,於是有了“開臺聖王”。為了強調這個根自中原出,“開臺聖王”鄭成功《本宗族譜》序言裏開宗明義道:“光啟年間,十姓從王緒光州固始入閩,於是有鄭姓。”《鄭氏附葬祖父墓誌》中也説:“先世自光州固始縣入閩。”

臺灣與中原,血脈相連,心心相依。

而強化了這一認識的,是鄭成功。

臺灣很像是從祖國大陸駛出的一艘船,它背靠的,是堅實而遼闊的祖國大陸;面對的,是浩渺無盡的太平洋。據史料記載,早在西元230年,吳王孫權就派將軍魏溫、諸葛直率官兵“浮海求夷洲”,這裡的夷洲就是指臺灣。此後,中國人開始“經營”臺灣。但其間總也難免被人覬覦,一代又一代,一年又一年,荷蘭人、法國人、日本人、美國人等列強走過這裡,都會劫掠這裡的珍寶。

列強們更大的野心是想永遠霸佔這條船,但有一個人他們繞不開,這個人就是鄭成功。

開闢荊榛逐荷夷,十年始剋復先基

臺南市延平郡王祠一側的鄭成功廣場上,鄭成功跨馬墜鐙,斜挎利劍,望著海疆。

循著鄭成功的方向,萬里之外,是中原,是鄭成功的遙遠故鄉,也是臺灣客家人的故鄉。而今,中原固始,也有一個鄭成功廣場,廣場上同樣塑著騎馬墜鐙、威風凜凜的鄭成功像。如果把長鏡頭收回,與臺南鄭成功像近距離接觸的,是廈門鼓浪嶼上的鄭成功巨型雕像,他矚望著海峽對岸的臺灣。

中原、福建、臺灣,一千七百年,四百年,三地兩線,幾個遠距離不相干的時空,在2009年歲末,因為鄭成功,因為客家與中原那剪不斷的濃郁鄉情而連在了一起。

敢於擔當,民族氣節,唱出這樣豪情的,也是鄭成功,這是中原人固有的品質。

這種品質,流淌在1700年前南渡的中原人血脈裏,經久而不衰。當時,鄭成功的海上雄兵是東起日本、西至南洋,總數約有一千多艘的貿易船和來自於漳州、泉州一帶的家鄉兵,軍令下達,各處港口的鄭家船隻,立刻回航報到,聽候差遣。清政權建立後,勸降了鄭成功的父親鄭芝龍,還多次勸降鄭成功,都被他拒絕。但這樣也將他置於很不利的境地。清廷的禁海政策使全靠貿易收入來支撐的鄭家軍陷入缺糧的困境,而鄭成功始終得不到一塊理想的陸地來作為根據地。最後,鄭成功採納了領航人何斌的建議,攻取臺灣。

那是1661年4月30日的晚上,鄭成功的戰船從澎湖出發,冒著暴風雨前行,三更後,雨住雲散,船隊悄悄地從今臺南安平港西側進入赤嵌之地,攻打荷蘭人佔領的赤嵌城。

五天后,被荷蘭人開門投降,鄭成功隨即把這座城定名為“承天府”。然後,鄭家軍全面圍攻外灘之上的安平古堡。但畢竟有荷蘭人38年的經營,一時難下,雙方開始對峙。後來,鄭家軍用竹籠製成的移動沙包為掩護,于1662年1月25日發動全面攻擊,從安平古堡北、東、南三個方向對碉堡和城墻進行猛轟,當日上午11時,碉堡頂蓋被打穿,下午5時,荷蘭軍放棄碉堡。

1662年2月1日,荷蘭殖民總督揆一不得不簽字投降,撤離臺灣。由是,結束了荷蘭人在臺灣的時代。

從1624年到1662年,荷蘭人侵佔臺灣島38年之久,也許是對這美麗的寶島印象太深刻了,他們離開臺灣後,始終無法忘懷臺灣島。兩年後,他們又派12艘船隊回到基隆港,直到1668年的12月才死心離去。由是,開始了臺灣鄭氏小王朝的時代。

田橫尚有三千客,茹苦間關不忍離

收復臺灣後,鄭成功於1662年寫下了《復臺》這首詩:“開闢荊榛逐荷夷,十年始剋復先基;田橫尚有三千客,茹苦間關不忍離。”

此時,鄭成功開始祭告山川,頒屯墾令,開東寧王國,立鄭家天下,擁有現在臺灣南部及東部的一部分,設“承天府”,改臺南為“東都”。正如當地老百姓所言,“鄭成功就是為臺灣而生的”。

由於當地衛生條件不好,1662年5月,鄭成功感染疫病去世,享年38歲。

雖然鄭成功每與清廷抗爭,但民族的大義冰釋了“前嫌”,清康熙皇帝題撰輓聯:“四鎮多貳心,兩島屯師,敢向東南爭半壁;諸王無寸土,一隅抗志,方知海外有孤忠。”

鄭成功死後,他的兒子鄭經繼續經營臺灣,改東都為東寧。後來施瑯採用鄭成功當年進攻荷蘭人的方法,攻克澎湖島,鄭成功孫子鄭克塽于1683年降清,為免臺灣民眾起反抗之心,鄭氏在臺諸墳悉數遭清王朝掘起遷葬祖國大陸。

這段記載,讓我記起六年前。2003年9月24日,從洛陽到“洛陽”,追尋客家遷徙蹤跡的我們來到固始時,被告知鄭成功墓就在固始。發現鄭成功墓的鄭大成老先生告訴我們,墓裏屍身上繡著“土布豐府鄭成功”。這個墓是否就是清代遷回固始的?再想想鄭氏家譜對於祖先源自固始的記載,一切皆有可能。

而今,在臺南市開山路152號,有紀念鄭成功的祠廟——延平郡王祠,這是全臺灣第一座官建的祠廟。1662年(清康熙元年)鄭成功去世後,民間即建有祠廟供奉以為紀念,稱為開山廟。1874年,福建船政欽差大臣沈葆楨蒞臺後,以“鄭氏明之孤臣,非國朝之亂臣”,奏請清廷賜號並建專祠祭祀,第二年獲禮部批准,開始興建,並由皇帝賜頒“忠節”。

延平郡王祠包括郡王祠大門、本體、鄭成功紀念館(現為文物陳列館)及庭園三大部分。大門位於開山路上,嵌“明延平郡王祠”匾額,進入園內一條路通往文物陳列館,一條路通往郡王祠本體,本體建築前立有“忠肝義膽”巨石造牌坊。

延平郡王祠採用的是中原傳統建築四合院式,由山門、正殿、後殿與南北廂房組成。

第一進為山門,上懸“前無古人”匾;山門北面有廊接“甘輝將軍祠”,祠前經由一門可通往北側庭園,門上額曰“擎天”,第二進正殿為延平郡王祠最重要部分,以鋼筋混凝土倣古典形式所建,面闊五間,進深五間,裏面供奉鄭成功塑像……

臺灣日治時期,日本人拆除了為數不少的漢人廟宇,但延平郡王祠被保存了下來。日本人在旁另外興建和風建築“開山神社”,亦供奉鄭氏,形成雙廟格局。直至第二次世界大戰後,開山神社遭拆除,延平郡王祠則將原先閩式建築整修為北方宮廷式。

鄭成功在臺灣各地及世界廣受供奉,這除了他的開臺之功外,還在於他對海外華人的保護,同根同祖,他當仁不讓。

1647年1月,鄭成功在烈嶼起兵抗清,後轉戰大陸東南部,其間多次幫助明朝宗族與民眾渡海定居臺灣及東南亞各地。抗清期間,鄭成功為了籌備糧餉而大力發展海外貿易,當時荷蘭人常劫奪鄭氏和海外華人商船,鄭成功多次派出水軍打擊荷蘭艦隊,並於1656年到1660年期間兩次警告荷蘭人,鄭氏將不會與荷蘭貿易,除非荷蘭人停止劫奪華人的商船。另外,鄭成功讓華商領取鄭府令牌和“國姓爺”旗號,以幫助保護華人在海外經商時的安全。當時確有很多海外華商採取此法,而得以安全出海經商。

前塵隔海,古屋不再。

但鄭成功在臺灣永恒。

荷蘭東印度公司與臺灣

荷蘭聯合東印度公司成立於1602年,它實際上代表了荷蘭的國家利益,是荷蘭人打著貿易牌子對外擴張的軍事機構,公司的資金是從全國大小投資者處募集來的,這實際等於是傾全國之力所經營的公司。

東印度公司成立的第二年就到中國來搶奪葡萄牙人佔領的澳門島,未能成功。1619年,他們在印尼的爪哇島上找到據點,建立了巴達維亞港和總督府,並且在1622年再次攻打澳門島,結果還是沒有成功。但這次,他們佔領了臺灣島。

荷蘭人佔領後,就開始在這裡瘋狂地掠奪資源。到鄭成功攻打臺灣時,荷蘭人已佔領臺灣38年。

臺南市延平郡王祠的這座鄭成功石雕像,是2008年5月由福建省泉州市贈送的,高6.9米,重200噸,耗資新台幣近千萬元,是目前臺南市最高大的鄭成功雕像。

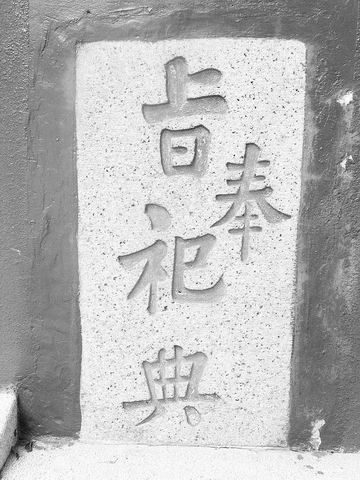

位於臺南市開山路152號的延平郡王祠,是臺灣第一座官建的祠廟。它是1874年由福建船政欽差大臣沈葆楨奏請清廷賜號修建的專門祭祀紀念鄭成功的祠廟。祠前的“忠肝義膽”牌坊,是1947年由當地建築烏居門改建的。

臺南延平郡王祠內,清朝同治皇帝頒旨奉祀鄭成功的紀念碑。(李紅軍文圖)