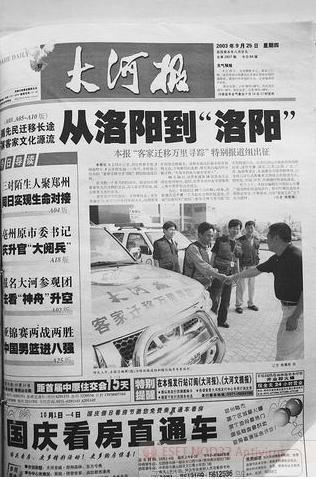

時光追溯到六年前,2003年9月24日,金秋時節。在世界客屬第十八屆懇親大會在鄭州開幕之前一個月,由大河報六名記者和一位專家組成的強勢報道陣容,分乘三輛“大河報客家遷移萬里尋蹤採訪車”,從河南的洛陽橋出發,翻越山嶺、走過橋梁,跨越洛河、淮河、長江、贛江、珠江,橫渡瓊州海峽,經河南、江蘇、安徽、江西、福建、廣東、廣西,最後到達福建泉州東海邊的“洛陽橋”頭。歷時一個月,行程一萬兩千公里。

大河報人發揮了對宏大題材報道精準把握、實地踏勘、認真求證的作風,在世界客屬第十八屆懇親大會之前,以奉獻給大會的一本《“客家遷移”萬里尋蹤》圖書,將此次大型主題策劃報道畫上了圓滿的句號。

2003年10月距今,已六年了。

六年來,我們沒有忘記那一個個讓人動心動情的場景,也沒有忘記那一個個諧趣、諧真、“橫眉冷對”的團隊生活情景,更沒有忘記我們為了“感同身受”披星戴月體驗客家生活的艱辛——我們用自己的腳步,體量了客家人的行程,我們感受到了客家人遷徙的脈動。

所有的這些場景,雖然最終會成為發黃的照片,但它永恒著你的感動。

肩著厚厚的書刊,載著大河的重托,把自己折騰得上吐下瀉、一月瘦掉15斤的劉書志;為著客家事兒擱置手頭工作、智慧通達的學者孟憲明先生;把一片樹葉也拍出詩意自鳴得意的同仁于茂世;將厚重河南“閃回”風格發揮得淋漓盡致的齊岸民;總是不緊不慢、綿裏透著男人氣的許笑雨。

我們還很驕傲,為著中原人。因為所有我們經過的客家人走過的地方,都留下了中原的影子——從偌大的橋梁到涓涓的小溪,從幾十萬人的城到幾十戶人家的村,許許多多的“洛陽”,許許多多的“風調雨順”、“國泰民安”的楹聯,那大大小小與中原相關的地名,彌散四野、無處不在,讓你想到中原、感受到中原、觸摸到中原。

從固始到漳州剪不斷的血脈親情

1700年前,永嘉之亂、五胡亂華,開啟了中原人民的一段苦難歷史。

建武年間,晉元帝司馬睿率民“衣冠南渡”,以避戰亂。東晉時期,烽火四起,漢族民眾先後繼續向南遷徙。長達一百多年的中原戰亂,使“京洛傾覆,中州士女避亂江左者十六七”,成為中國歷史上最著名的大規模中原人民南遷。

此後,“安史之亂”、黃巢起義、“靖康之變”、元兵南下、太平天國起義,一次次的戰亂、災荒,讓中原人不得不無奈地遷徙、遷徙、再遷徙,豫南、皖南、贛西南、閩西南、粵東北,至濱海至臺灣至海外。這些南遷的中原人,後來被統稱為客家人。

固始對於客家人來説,是一個具有祖根意義的地方,因為客家人南遷有地表古遺跡的,只有固始;有確鑿史錄的大規模南遷,也只有固始一地。

2003年9月24日,我們的車隊從洛陽出發,當晚到達固始,或許是因為這裡的史學意義重要,我們在這裡待了整整一星期。在這一星期的時間裏,我們先後走訪了陳元光祠、在建的雲霄奶奶廟、鄭成功墓、王審知故里等,這些地方對客家人來説,更具有祖根意義。

西元669年,陳政(陳元光之父)奉唐高宗之命,率固始籍府兵3600余人奔赴福建。陳家入閩200餘年後,固始王堂村王家三兄弟(王潮、王審邽、王審知)步陳家後塵,率眾南下也進入福建。後來,王審知成為割據一方的“閩王”。

西元686年,朝廷在泉州與潮州間設立了漳州,陳元光任刺史,自此,閩地歷史被徹底改變。

2003年9月27日,我們尋訪了陳元光祠堂和“三王”故里。直到20天后的10月16日,我們才到達福建漳州。

漳州之地有漳江,漳江之名與陳元光老祖母魏敬有關。

西元670年,魏敬聽説陳政在平叛中遇阻,遂上書朝廷請求出兵支援,得到許可後,這位烈女子隨陳政的兩位兄長及數千府兵急速南下,在福建雲霄與兒子陳政會師。《漳州府志》有記載説,魏老太太南下走到漳江時有一句感慨:“此水如上黨之清漳。”清漳就是現在太行山的漳水,從此,漳江就被叫做漳江。後來,陳元光報請皇上恩準,漳江之地就被叫做漳州。最初的漳州,就在現在的雲霄縣。

雲霄人包括漳州人乃至臺灣人,説到陳政、陳元光父子,都難抑心中的激動。

雲霄縣有陳政、陳元光父子的許多遺跡,有將軍山、陳元光墓;孩子們的鄉土教材裏,還專門有《“開漳聖王”陳元光》一文,所有的一切,都流露著福建人濃濃的固始情。

實際上,現在兩地的聯繫更加緊密了,和六年前比,現在固始的陳元光祠已重新修復,而六年前開建在固始安陽山上的雲霄廟也早已立於山頂。

從洛陽到“洛陽”綿綿不斷的中原情思

河南洛陽的洛陽橋,建了毀毀了建,不知經歷了多少歲月更疊。

洛陽橋邊,曾經的高堂望族,興了衰衰了興,不知走過了多少代。

但洛陽這個城不變或者説這個概念不變,再或者説,它即使變了,在南遷的路上,它不變。因為,客家人在南遷的時候,已經永遠把它定格在了記憶裏。

在客家遷徙路上,洛陽已經固化為血脈與精神的符號。

從洛陽出發,我們認真檢索、仔細考證、及時求教,探索著、發現著洛陽生發出的脈動。因為時間緊張,我們兵分兩路,一路負責採訪,另一路負責協調。

2003年9月30日,我們中的一路到達淮南壽縣,洛河鎮上,觸目所及都是“洛河”招牌,洛澗市場、洛河發電廠……當地的三條河也分別取名洛澗、洛水、洛河。

10月1日,我們來到南京。是晚,趁著夜色,我們來到莫愁湖畔,“看望”從中原洛陽南遷來的莫愁女。“莫輕他北地胭脂,看畫艇初來,江南兒女無顏色。盡消受六朝金粉,只青山依舊,春來桃李又芬芳。”南京的莫愁湖因為有莫愁女而得名。後來,它成了“金陵四十八景”之首,進而有了“莫愁湖邊走,春光滿枝頭……”

揚州是個眾所週知的美麗地方,在揚州歷史上,有兩個中原人的名字是怎麼都繞不開的,一個是“舊時王謝堂前燕”裏的那個謝氏人謝安,一個是民族英雄史可法,兩個人在揚州都有一番大作為,謝安打贏了淝水之戰,而史可法成就了“嘉定三屠,揚州十日”裏的墨濃于血的壯舉。

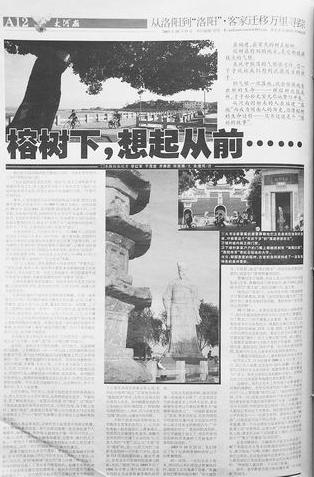

10月5日,我們來到江西吉安。吉安南部有個“洛陽大屋”的古建築群,旁邊的河就叫“洛陽河”。由是,我們走進了客家聚居的中心,歐陽修、楊萬里、文天祥這些客家的精英就誕生在這裡。

贛州、汀州、南昌、石壁,永定、梅州,宗祠、廟宇、家譜、圍屋,我們一路走來,沿著客家遷徙的路,解讀著來自中原的文化符號。

我們循著客家先民的遷徙之路,打撈著中原古老的文化底色,“我們以實證精神沿歷史上客家遷移的大致路線進入現在的客家聚居地,對‘源自中原,根在河洛’的漢族客家民係歷史和現實的生存狀態、精神狀態予以近距離接觸、體味,通過以‘客家’為載體的中原文化的遷播、衍化、存留而體悟中華文化博大強勁的生命律動”。

最後,我們走到了福建泉州,走到了“洛陽橋”。

在泉州,我們將暖了一路的杜康酒傾灑在洛陽江裏,也把帶自中原的淚水傾灑在江裏。暖的酒和著熱的淚,順江東行,匯入海洋。

我們站在“洛陽橋”上,向東望,江水所向的地方,是與泉州僅有一灣窄窄海峽相隔的美麗寶島——臺灣。在那裏,有500萬客家人,他們在那裏還好嗎?

距離雖近,相隔卻遠。那時的臺灣,想去還不太容易。

不覺想起余光中先生的《鄉愁》:

鄉愁是一灣淺淺的海峽我在這頭大陸在那頭…………這一愁,便是六年。

致\讀\者\

打從今天呈現在讀者面前的“厚重河南”,是新的一年“新大河、新氣象”的新樣式。

七年前,“厚重河南”以“新聞的眼光,文化的視角,學者的思維”,在內容與體裁的和諧統一中透滲出勃勃生機,給“大眾讀者因閱讀口味的轉換帶來新的滿足感”,被學界譽為“一道文化大餐”。

于歷史長河中,七年若流光一閃,但在日新月異、求新求變的二十一世紀的今天,一個新聞欄目,能得到廣大讀者長達七年不棄不離的關注與愛護,我們誠惶誠恐。

七年,夠一個嬰兒長成一個小學新生,也夠一份婚姻出現“七年之癢”。“厚重河南”七年之後躬身自省,決心突破瓶頸重新出發。這是半個月來“厚重河南”閉關所思的主要內容。今天讀者所看到的“厚重河南”,文字量不及之前“厚重”,圖片資訊得以突出;題材輕重兼有,重寫的依然是大寫的中原文化和文化中原;表述務求在通俗易懂中透射出思維觀念的深度,關注的是讀者閱讀的愉悅。

“厚重河南”整裝再發已是二十一世紀的第二個十年之首,“厚重河南”決心不唱獨角戲,要與廣大讀者互動起來,為此,“厚重河南”建了部落格,開了QQ。

再見面,“厚重河南”跟您還要不見不散,見了更不散。 (李紅軍文 杜小偉圖)