【學思踐悟·十九大】走進天眼現場,致敬“天眼之父”

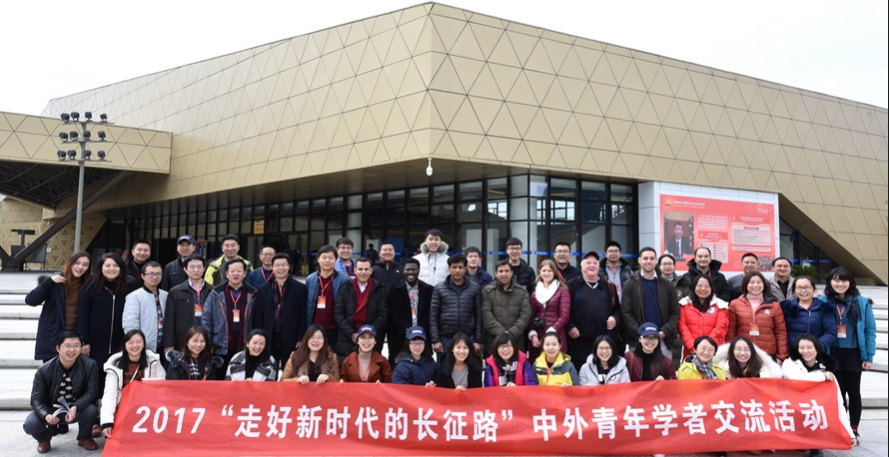

為深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,“走好新時代的長徵路”中外青年學者交流活動于11月21日至24日在貴州舉辦。23日,30多位中外青年學者和網站編輯記者參觀“中國天眼”,倍受震撼。

“創新驅動發展戰略大力實施,創新型國家建設成果豐碩,天宮、蛟龍、天眼、悟空、墨子、大飛機等重大科技成果相繼問世。”十九大報告提及的重大科技成果,中國天眼昂然在列。

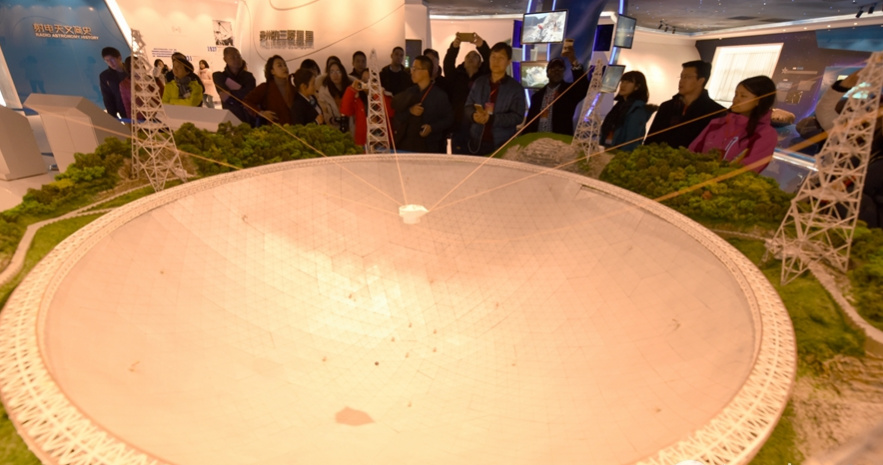

中國天眼,不折不扣的國之重器,坐落于貴州省平塘縣克度鎮,500米口徑球面,這是具有我國自主知識產權、世界最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡。此次貴州行,我最重要的目的,就是渴望走進現場,一看天眼模樣。故此,當下車後,抬眼看數百個臺階,我不是拾級而上,而是躍起,飛奔而去。

中國天眼,果然名不虛傳。無論儀態還是構造,均不同凡響,特別是其神奇功能——靈敏度達到被評為人類20世紀十大工程之首的美國阿雷西博300米望遠鏡的2倍,讓人讚嘆不已。這個不動聲色的“巨碗”,是中國的天眼,也是人類的天眼,它可捕捉到遠在百億光年外的射電信號。

中國天眼,正在努力看清宇宙深處的奧秘,而我們從中窺見什麼樣的秘密?

窺見中國科技的趕超之路,從跟跑到並跑,乃至在一些領域領跑的秘密。建天眼,涉及天文學、力學、機械工程、結構工程、電子學、測量與控制工程,等等。當年,我國最大的射電望遠鏡口徑只有30米,遠遠落後于發達國家的先進望遠鏡。從不可能變為可能,天眼的建成,不僅開創了巨型射電望遠鏡建造的新模式,更能在未來二三十年保持世界一流設備的地位。

窺見中國科學家奮進之路,為實現目標不計名利,專心做事的秘密。“中國天眼”之父南仁東,從提出設想到選址、攻克難關都矢志不移、勇往直前,最終實現三項自主創新:利用貴州天然的喀斯特洼坑作為臺址;洼坑內鋪設數千塊單元組成500米口徑球冠狀主動反射面;採用輕型索拖動機構和並聯機器人,實現望遠鏡接收機的高精度定位。

窺見實現民族復興之路,加快推進創新型國家建設、世界科技強國建設的秘密。科技是國家強盛之基,創新是民族進步之魂。科技是國之利器,國家賴之以強,企業賴之以贏,人民生活賴之以好。中國要強,中國人民生活要好,必須有強大科技。以天眼為代表的科技成就,正為實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新貢獻。

“感官安寧,萬籟無聲。美麗的宇宙太空以它的神秘和絢麗,召喚我們踏過平庸,進入它無垠的廣袤。”這是南仁東說過的一句話,讓我們看到了一位科學家的追求。走近天眼現場,很容易想到南仁東。斯人已去,但留下的功業不會飄散,精神光澤不會暗淡。

十九大報告明確提出,“要瞄準世界科技前沿,強化基礎研究,實現前瞻性基礎研究、引領性原創成果重大突破。”中國有天眼,有天宮,有蛟龍,有悟空,有墨子,有大飛機……加快建設創新型國家的步伐不會停歇,我們將帶著更多斑斕夢想前行。(特約評論員 王石川)