我們的傳家寶堶大慶精神、鐵人精神

身穿皮襖、手握剎把,目光剛毅、巍然挺立。坐落于大慶鐵人王進喜紀念館前廣場上的花崗岩雕像,表達了人們對這位中國“鐵漢”深深的敬仰與懷念。

1960年,東北松遼石油大會戰打響。王進喜率領1205鑽井隊以“寧肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”的頑強意志和衝天幹勁,打出了大慶石油會戰第一口油井,創造了年進尺10萬米的世界鑽井紀錄。

“有條件要上,沒有條件創造條件也要上。”王進喜的鏗鏘誓言,穿越時空,久久回蕩。

▲“鐵人”王進喜在大慶參加石油大會戰。

2019年9月,習近平總書記致信祝賀大慶油田發現60周年。他高度評價大慶精神、鐵人精神:“大慶油田的卓越貢獻已經鐫刻在偉大祖國的歷史豐碑上,大慶精神、鐵人精神已經成為中華民族偉大精神的重要組成部分。”

新中國成立初期,石油資源匱乏,嚴重的“貧血症”制約著共和國的發展。

因為缺油,北京的汽車背上了煤氣包,有的地方汽車甚至燒起了酒精、木炭。毛澤東主席曾這樣感嘆:“要進行建設,石油是不可缺少的,天上飛的,地上跑的,沒有石油都轉不動。”

松遼驚雷,油出大慶。

1959年,“松基三井”噴出的油流讓人們看到了大油田的希望之火。但是,擺在人們面前是前所未有的困難和挑戰:缺經驗少技術、鑽井開發設備落後、油藏地質條件復雜、自然環境極度艱苦……

▲王進喜帶領團隊研究改進泥漿泵。

“這困難,那困難,國家缺油是最大的困難” “我們有能力找到大油田,也一定能夠開發好大油田”,以鐵人王進喜為代表的中國石油工人和科研工作者,頭頂藍天、腳踏荒原,克服重重困難,建設大慶油田,為共和國發展輸送“血液”。

到1963年底,大慶油田累計生產原油1155萬噸,我國石油因此實現基本自給,一舉甩掉了中國“貧油”的帽子,真正為國家爭了光,為民族爭了氣。

歲月更迭,精神的火炬在一代代大慶人手中傳遞、擎起。大慶油田涌現出以“鐵人”王進喜、“新時期鐵人”王啟民、“大慶新鐵人”李新民為代表的一大批先進模范人物……他們和千千萬萬大慶石油人一道,讓大慶精神和鐵人精神歷久彌新。

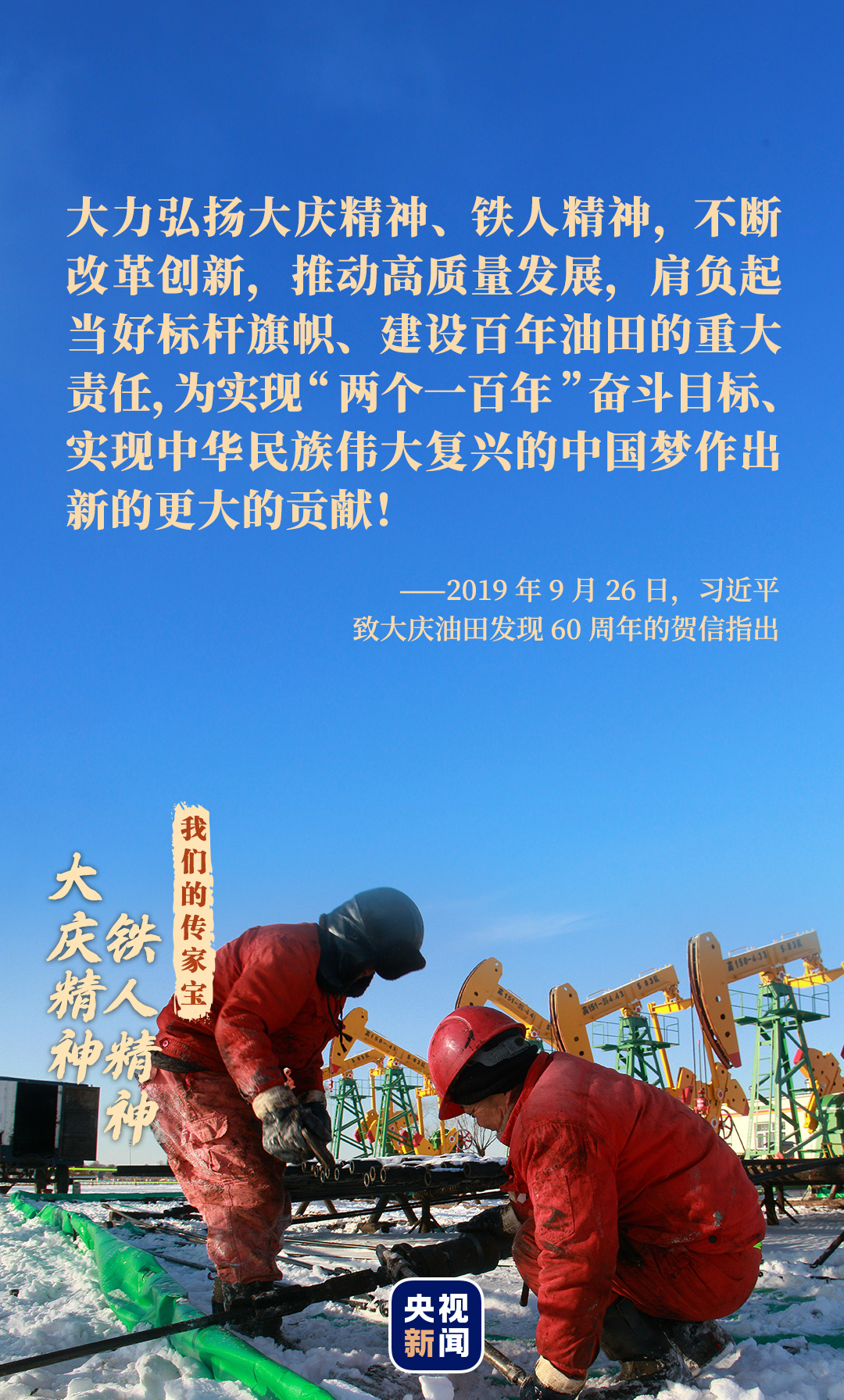

2020年12月28日,野外的大慶油田1205鑽井隊鑽井平臺,氣溫低至零下20多攝氏度,寒風呼嘯,滴水成冰。鮮艷的黨旗下,隊員們在嚴寒中作業,戰疫情、保生產,這支“鐵人”王進喜帶過的隊伍一如當年。

在泵罐區,泥漿工程師王波摘下手套,把手伸到一桶水中,用比重秤盛出熱水,倒進設備中進行清洗作業,被水浸濕的手就這樣裸露在寒風中。“這沒啥的,早就習慣了!”王波笑著說。

▲ 2020年12月28日,大慶油田1205鑽井隊泥漿工程師王波在鑽井隊井場里作業。

由于常年在野外作業,冬季的寒冷早已是1205鑽井隊員們熟悉的“朋友”,外人看來很艱苦的工作環境,他們已經“習以為常”。

“我們現在的條件已經比‘鐵人’老隊長那時候強多了,我們更得嚴格要求自己,不能給‘鐵人隊伍’丟臉。”1205鑽井隊黨支部書記段永堅說。

井架高處,“鐵人隊伍永向前”的標語迎風而立。建隊68年來,這支隊伍持續“為國加油”的腳步從未停歇。

一個個石油故事,一首首紅色壯歌,一代代不絕傳唱。

面對中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局,我們更要弘揚大慶精神、鐵人精神,保持為祖國爭光、為民族爭氣的情懷,保持敢闖敢試、忘我拼搏的勇氣,保持艱苦奮鬥、永不服輸的韌勁,為實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大的貢獻!

監制堶王姍姍 張鷗

制片人堶興來 吳璇

主編堶寧黎黎

編輯堶陸明明

視覺堶江雨航

資料堶張亞楠

校對堶欒熙彥