與君同傳萬古名——杜甫心目中的李白

作者:辛曉娟(中國人民大學國學院副教授)

說起大唐盛世,我們想到的,除了廣闊疆域、巍峨宮闕之外,更多的是才華橫溢的詩人們。那是屬于詩人的時代,群星匯聚,燦若星河。李白與杜甫,則是其中最閃耀的兩顆,他們本在自己的軌道中運行,卻因為因緣際會,相遇在大唐盛世的榮光中。

這實在是一件值得銘記的事。聞一多先生在《唐詩雜論》中曾這樣說過:“我們該當品三通畫角,發三通擂鼓,然後提起筆來蘸飽了金墨,大書而特書。因為我們四千年的歷史里,除了孔子見老子(假如他們是見過面的),沒有比這兩人的會面更重大、更神聖、更可紀念的。”的確如此。這是詩仙與詩聖的會面,是兩顆恆星光芒萬丈的相遇。但今天,我暫時把那些“偉大”“星辰”的字眼先拿掉,且把他們看作兩個普通人——初出茅廬的文學青年杜甫,遇見了剛剛離職的文藝中年李白,兩人一拍即合,來了場說走就走的旅行。

按照主流觀點,李白和杜甫的同遊,一共有三次。前後一共也只有不到兩年的時間,卻改變了杜甫的一生。杜甫寫了十一首詩贈給李白。大致按照時間順序,為《贈李白》(“二年客東都”)、《贈李白》(“秋來相顧尚飄蓬”)、《與李十二白同尋范十隱居》《冬日有懷李白》《送孔巢父謝病歸遊江東兼呈李白》《春日憶李白》《寄李十二白二十韻》《天末懷李白》《夢李白二首》《不見》,提及李白的詩作則更多,其中不少都是杜集中的名篇。

李白在杜甫心目中的分量,由此可見一斑。

這一次,我們從杜甫的視角,重現一遍與李白的相遇、相知、相憶的過程。這個過程,是文學史上“雙星相會”的奇觀。它是李白浪漫人生中的一首插曲;而對于杜甫,則是一場漫長而奇妙的遇仙、追仙、畫仙、夢仙之旅——對于杜甫,李白確實是如神仙一般的存在——貫穿了他的生命,砥礪了他的成長。

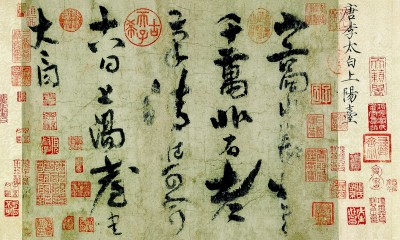

李白《上陽臺帖》(局部) 故宮博物院藏

遇仙

那是天寶三載(744年)的夏天。

這一年,賀知章離開長安,王忠嗣大破突厥,安祿山當上了范陽節度使。

這一年,李白四十四歲,杜甫三十三歲。李白剛剛被賜金放還,名滿天下。而杜甫則是一個初入文壇的新秀。

兩人相會的地點是東都洛陽。

李白到洛陽,是路過,目的是遊覽東都的名勝,拜訪好朋友。杜甫在洛陽,是寄人籬下、寄居于姑父家里。他的姑姑這時已經去世了,杜甫留下來,目的是想著結交一些人脈,為未來出仕做官做準備。

兩個不算得意的人,因詩歌之名,就這樣一見如故。至于兩人到底去了哪些地方,見了哪些人,已無從考證。可以想象的是,在洛陽這個繁華都會里,兩人少不了酒肆買醉,登高賦詩,過得很是逍遙。

那時的李白,論風採,神仙中人;論做派,豪氣幹雲;論詩才,驚神泣鬼。說他是從天而降的一道光,照亮了杜甫苦悶而平庸的生活,也絕不算誇張。

到了分別時,兩人相約秋天在梁園見面:“亦有梁宋遊,方期拾瑤草。”(杜甫《贈李白》)而後李白轉過身,灑脫地走入雲山。而杜甫則留在塵俗中,目送李白走遠。他的心情肯定是既不舍,又期待的——期待李白從仙山回來,帶著幾株仙草,一壺瓊漿,再給自己講一講仙界的奇遇。

幾個月後,兩人便如約在梁宋重逢了。一起登高賦詩,借古喻今,好不自在。後來另一位大詩人高適也加入了隊伍。三人攜手同遊,“氣酣登吹臺,懷古視平蕪”(杜甫《遣懷》),為文壇留下了一段佳話。

此時,李白心中有了一個新計劃——他準備去王屋山尋訪華蓋君。

對于李白而言,這個計劃不僅是尋仙,還是一場尋心之旅。為什麼這麼說呢?李白心中有一個理想,那就是尋找到神仙世界,“浮四海,橫八荒,出宇宙之寥廓,登雲天之渺茫”(《代壽山答孟少府移文書》)。和普通人尋仙不同,李白心中,自己本就是仙,“道成本欲去”(《留別曹南群官之江南》),只因不願辜負“蒼生所望”,才不得不混跡名利場,誤了歸仙之期。可惜,長安三年,李白不僅沒能實現“濟蒼生”的理想,還落了個賜金放還的結局。“求官”理想破滅,“求仙”之路便重提上日程。李白此去的目的,是尋訪久違的道友、久違的仙山,也去尋找自己心靈的平靜歸宿。

李白一生都深受道家思想影響,少年時代就曾訪道于蜀山之中。賜金放還後不久,便在齊州紫陽宮正式受籙入道,從此“身在方士格”(李白《草創大還,贈柳官迪》)。周圍好友中元丹丘、吳筠等都是道門中人。因而,李白眼中的神仙境界,不是不可到達的彼岸,而是一種來處與歸宿。他所欠的,並非上窮碧落下黃泉的尋找,而只是一個契機。這個契機不在旁處,而就在他心中。安頓好此心,便能倦鳥投林、遊子歸家。

杜甫要做的,便是陪李白一程。對求仙這件事,他本質上是不太信的,他信的是李白這個人。李白要尋仙也好,歸家也罷,他都跟隨左右。從這個意義上講,王屋山之行也是杜甫的尋仙之旅。只是他尋找的,不是天上神仙,而是人間謫仙。

追仙

華蓋君,最早是周代仙人“王子喬”的名號。民間傳說他曾在華蓋山修道,後世便將“華蓋君”作為有道之人的尊稱。關于李白造訪的華蓋君,學術界有一種說法,就是唐代著名的道士司馬承禎。他是道教上清派第十二代宗師,也是李白的老朋友。早在李白初離蜀地時,兩人就曾在江陵有過一面之緣。司馬承禎對少年李白什麼印象呢?驚為天人,讚不絕口。李白還把這些誇他的話,都記了下來,“仙風道骨,可與神遊八極之表”(《大鵬賦序》)。作為回報,李白也寫下了《大鵬賦》,自比大鵬,將司馬承禎比作稀有鳥。大鵬去探訪稀有鳥,本是仙界的事。不過,既然杜甫和他約好“方期拾瑤草”,有了成仙的門路,便不能獨享,于是兩人一起出發。

當他們爬上陡峭的王屋山,到達山上的陽臺觀時,卻見到了意外之景,“玉棺已上天,白日亦寂寞”(《昔遊》)。司馬承禎人已經仙去一陣子了,只留下“弟子四五人”守觀。李白沒有立即下山,而是帶著杜甫,“竟夜伏石閣”,長夜里跪在石頭的臺階上,期望有萬一之幸。可惜,最後什麼也沒發生。

第二天,兩人遺憾地下山去了。杜甫回去後寫了一首《贈李白》:“秋來相顧尚飄蓬,未就丹砂愧葛洪。痛飲狂歌空度日,飛揚跋扈為誰雄。”就是說:到了秋天,你我兩人依然宛如飄蓬。仙藥也沒有煉成,愧對神仙。李兄你啊,每天都痛飲狂歌,意氣飛揚,卻也終難為世所用。這里邊,包含著杜甫對李白才華和豪情的讚美,但也隱約有一些規箴之意。

有人認為,杜甫是在抱怨李白不切實際,說明兩人關係生疏了。其實並非如此,而是關係更密切了。這說明,杜甫不僅僅將李白當作偶像,而是當成一個摯友。只有摯友,才能無保留地告訴對方自己的感受。

然而,此時的杜甫或許並不明白,對王屋山之行,李白不僅沒有感到失望,還得到了很重要的收獲。他在陽臺觀看到一幅巨幅的山水壁畫,筆意酣暢,元氣淋漓,應該是司馬承禎留下的。李白感到心潮澎湃,提筆寫下了四行字:“山高水長,物象千萬,非有老筆,清壯何窮。”這就是著名的《上陽臺帖》。沒有找到仙人,卻在“山高水長,物象千萬”中與自己的心靈達成和解。此後,他便可以將仕途失意、求仙不遇暫時放在心底,去筆墨與書卷的國度里,追尋屬于自己的冠冕。

李白重振心情,奔赴山海時,目送他遠去的人,還是杜甫。

如果說,上一次洛陽相遇,杜甫的心態還是粉絲遇見偶像,凡人仰望謫仙,光芒萬丈,卻又驚鴻一瞥,有那麼一點不真實。第二次同遊,他和李白的距離就更近了一步。他陪李白一起去王屋山求仙,探了一場永生難忘的險,看了許多平生未見的風景。當一切結束後,他也知道,這畢竟是不屬于自己的人生。無論多麼向往,他也不可能如李白那樣痛飲狂歌。他能做的,是以知己好友的身份,送他遠行,再奉上一點溫言細語的規勸。看李白的背影消失在夕陽的光影里,那麼灑脫,那麼自由,杜甫的心中,有三分不舍、三分擔憂,剩下的便是羨慕。

李白與杜甫的第三次相遇,是在第二年秋天。兩人來到了東魯地區,攜手同遊。杜甫曾飽含感情地回憶當時的情景:“醉眠秋共被,攜手日同行。”(杜甫《與李十二白同尋范十隱居》)兩人真正到了親密無間的地步。

某個秋日,李白叫上杜甫,拜訪兗州附近的范姓隱士。那一天的情景很可能是這樣:

二人騎馬出發,向范隱士的莊園而去。路上發生了小小的意外:“城壕失往路,馬首迷荒陂”。本該熟門熟路的李白竟然迷路了,心急尋找時,竟一不小心摔落在蒼耳叢中。“不惜翠雲裘,遂為蒼耳欺。”(李白《尋魯城北范居士失道落蒼耳中見范置酒摘蒼耳作》)這兩句詩,把蒼耳寫得好像有知覺、有情緒的小怪物,埋伏在路旁,伺機相欺。這樣的寫法,不是真心責怪,而是風趣調侃,顯出李白天真樂觀的一面。

而這時杜甫在做什麼呢?想必正一頭霧水,跟著李白在荒野里瞎逛,甚至為了救援好友,也一頭扎進了蒼耳堆。一番折騰,兩人好不容易找到了范十莊園。李白一進門,就拉住滿臉驚訝的范十說,范兄先別問了,且去準備好酒,還有和好酒搭配的“秋蔬”。

李白一進門,就支使起主人來,一邊指揮主人忙這忙那,一邊悠然自得地摘蒼耳。杜甫想必是插不上話,在旁邊打量莊園里的一切。他將自己所見所感,寫入詩中:“入門高興發,侍立小童清。落景聞寒杵,屯雲對古城。”(杜甫《與李十二白同尋范十隱居》)這里能看到落日與白雲,隱約聽得到遠處的砧聲。進門後覺得眼前一亮,仆童都是那麼清雅。詩中所記之物,如砧聲、小童都是尋常事物,但詩人寫來,卻一點也不尋常,帶著一絲“奇遇”的意味。似乎李白帶他去的,不是一個尋常的莊園,而是某篇唐傳奇中的桃源秘境。

范十未必是一個很著名的隱士,他的隱居處也不是名山大川。此行本是一場普通的尋友之旅,是因為同行的人是李白,尋常才變成了奇遇。我們設想一下,當李杜二人走後,如果有人追尋著兩位詩人的足跡,去“范十隱居處”打卡,多半會失望的。這里無非是一座普通的莊園,一切詩意與浪漫,都是到這里的“人”賦予它的。這個人就是李白。他所到之處,萬物生輝。滿是灰塵的陽臺觀也好,滿是雜草的小徑也好,景致平常的莊園也好,只要有他在,便會充滿詩意的光芒與童真的趣味。

杜甫隨李白出遊的時間並不長,可每一次都充滿了意外與驚喜。在洛陽城打過卡,去王屋山尋過仙,在蒼耳叢迷過路。每一天都像一場奇遇。而在這一次次奇遇中,杜甫對李白的感受也在改變。“余亦東蒙客,憐君如弟兄”,現在的李白,已不再是高不可攀的仙人,也不僅是志同道合的摯友,更是身非骨肉卻情同手足的親人。

可惜的是,這一次同遊時間也不長。到了冬天,兩人便不得不分別。在東石門設宴餞別時,李白寫下了《魯郡東石門送杜二甫》,詩歌結尾處說:“飛蓬各自遠,且盡手中杯。”在李白的送別詩中,這一首情緒格外低落。冥冥之中,似乎兩人都知道,這是最後一次見面了。飛蓬無根,江湖路遠,兩顆閃耀的星辰,從此,各自運行,再不相見。

畫仙

不久後,杜甫帶著對李白的懷念,來到了長安。見識了李白曾為他描述過的通衢大道、九天宮闕,以及行走在其中的風流人物。或許,此刻的杜甫會更了解李白身上“謫仙”光芒的來源。那不僅是一個人的卓絕天才,也是一個時代光輝的凝結。

杜甫想到,要為李白“畫像”。用的不是畫筆,而是詩筆。

于是,他寫下了一首體制奇特的《飲中八仙歌》。八個人物——李白、賀知章、李適之、李琎、崔宗之、蘇晉、張旭、焦遂,每人一段,少的兩句,多的三句,而唯獨對李白,他用了四句的篇幅:

李白一鬥詩百篇,

長安市上酒家眠。

天子呼來不上船,

自稱臣是酒中仙。

短短四句,卻足以說明,杜甫是李白真正的知己。他明白,酒對李白不僅僅是享樂,而且是溝通天地的一種方法。“三杯通大道,一鬥合自然。”(李白《月下獨酌四首》)一鬥下肚,便引著謫仙人,穿過長安酒肆的喧囂,回到那個詩與酒的國度。

那個國度里,樽酒不空,明月常在。王侯將相,皆歸寂寞;唯有飲者,萬古留名。

杜甫明白,為李白畫像,必須將李白置于這個國度中。因此,他不畫翰林院中的李白,不畫大明宮中的李白,而畫長安酒肆中的李白。唯有這樣,謫仙的形象,才算刻畫得入木三分。

杜甫選擇了兩個典型的事件。第一是沉香亭宴飲。那一天,牡丹盛放。唐玄宗乘“照夜白”馬赴沉香亭賞花,楊貴妃跟從。李龜年拿著檀板管弦,準備高歌一曲。唐玄宗說:“賞名花,對妃子,焉用舊樂詞為?”(《松窗雜錄》)花是名花,人是美人,歌手是頂流歌手,歌詞又怎能隨便?必須叫來李白現場填詞,才配得上這良辰美景、賞心樂事。可這時,李白正“長安市上酒家眠”,和一群朋友,在長安集市上沉醉不醒。沒辦法,只好幾個人把李白扶起來,帶到沉香亭。李白“援筆賦之”寫出《清平調》三章。

第二是白蓮池泛舟。據范傳正《李白新墓碑》載,有一次,唐玄宗在白蓮池泛舟,想起了李白,召他作序。這時候,李白又已大醉于翰林院中,被帶到白蓮池旁邊的時候,已玉山傾倒,得靠人扶著才能站定。玄宗讓高力士扶李白登舟賦詩。這時,李白做了一件特別灑脫、特別狂放的事:“天子呼來不上船”,又用了一句特別浪漫的話來解釋:“臣是酒中仙”。因為是酒中之仙,不受人間管束,所以抱歉,即便是聖旨,也有幾分不遵的理由。這就是屬于李白的,極致的豪放、極致的浪漫。

兩則材料細節略有區別,有可能李白沉醉之事不止發生了一次。一次在沉香亭、一次在白蓮池。杜甫以高超的剪輯手法,把兩件事串聯在一起。

當我們細讀這幅畫的時候,印象最深刻的,一是李白桀驁不馴、傲視王侯的形象,另一個,便是杜甫對李白的深情。

如果說,在杜甫看來,與李白的相遇可稱為“遇仙”的話,那麼隨李白遊歷山川的過程,便是畢生難忘的“追仙”之旅。兩人雖然分開了,李白如神仙一般的風採,還深深印在腦海中。于是,杜甫想到了“畫仙”。他把李白放到了八仙最核心的位置,用了最豐沛也最飽含深情的筆調,細細勾畫。“畫仙”的過程中,杜甫更進一步了解了李白,也將對他的深情厚誼,凝注到一筆一畫中了。

夢仙

乾元二年(759年)秋,杜甫寓居秦州,度過了一段相對安穩的生活。而李白卻剛剛經歷了人生中的至暗時刻。兩年前,他因曾參與永王李璘的幕府受到牽連,流放夜郎。這一年的二月,遇赦放還。杜甫這時在秦州,地方僻遠,只聞李白流放,不知已被赦還。杜甫擔憂李白安危,數次夢到李白。夢醒後寫了兩首《夢李白》。其中第二首雲:

浮雲終日行,遊子久不至。

三夜頻夢君,情親見君意。

告歸常局促,苦道來不易。

江湖多風波,舟楫恐失墜。

出門搔白首,若負平生志。

冠蓋滿京華,斯人獨憔悴。

孰雲網恢恢,將老身反累。

千秋萬歲名,寂寞身後事。

浮雲與遊子,是古詩中常見的一對意象。《古詩十九首》中說:“浮雲蔽白日,遊子不顧反。”李白也有“浮雲遊子意,落日故人情”(《送友人》)的詩句。這兩句是說,天上浮雲終日飄去飄來,故人卻久望不至。那時,杜甫在秦州,李白流放夜郎,相隔何止千里。加上四方戰亂未歇,音信難通,因此杜甫望浮雲而思故人。

因為思念之情太深,以至于他連續好幾夜都夢到了李白。醒來後寫夢中所見的情景:

告歸常局促,苦道來不易。

江湖多風波,舟楫恐失墜。

兩人相見後互訴衷腸,難舍難分。到了分別的時候,李白總會滿面愁容地感慨,到你這里來一趟真的很不容易。江湖上波譎雲詭,小舟隨時會沉沒。說完後,李白便走出門去。杜甫無法挽留,只能看著他的背影消失在漆黑的夜色中。

這一幕杜甫見過很多次。李白瀟灑轉身,“揮手自茲去”,奔赴山海,杜甫則帶著不舍、帶著羨慕目送他。而這一次不同。李白並不像記憶中的那樣意氣風發、自由不羈,而是寂寞失意、憔悴衰朽的。“出門搔白首,若負平生志。”他不再是光芒萬丈的模樣,而是壯志未酬、搔白首、嘆平生。這一刻,杜甫心中激蕩起了萬種不平,吟出了擲地有聲之句:“冠蓋滿京華,斯人獨憔悴。”——長安城中達官貴人冠蓋滿路,卻讓這樣一個人獨自憔悴,這是何其不公!

“斯人”,這兩個字看似普通,卻含著無盡的深情。“這樣一個人”,在此刻的杜甫眼中,李白到底是怎樣一個人呢?一個“筆落驚風雨”的天才,一個“痛飲狂歌”的豪客,一個“天子呼來不上船”的酒中仙。而更重要的是,李白也是一個領著他四處探奇冒險的兄長——最初時,你以為神奇的是他帶你去過的仙山大澤,到後來才明白,神奇的是他本身。和他在一起,平凡旅程也趣味橫生。這就是杜甫眼中的“斯人”。這樣一個人、這樣一個李白,滿長安城的冠蓋繁華,都抵不過他一句詩、一杯酒。

寫《夢李白》時,杜甫曾聽到傳言,說李白已經死于流放途中。因此,他以為自己的夢,不僅僅是夢,而是李白死後,魂魄戀戀不舍,遠赴千里,向自己作最後的訣別。念及于此,杜甫的悲傷便化為悲憤。若不是這些權貴們把持朝綱、爭權奪勢,這樣一個高潔而天真的人,何至于卷入陰謀,蒙冤下獄?杜甫將滿城“冠蓋”與寂寞“斯人”放在一起,形成鮮明對比。論眼前榮華,前者顯赫一時;可論在歷史上的分量,滿城冠蓋,皆不及太白一毫。

在不久後的北宋,有一個類似的例子。“蘇門四學士”之一的秦觀死後,蘇軾悲痛萬分,曾說過一句話:“少遊已矣,雖萬人何贖!”(魏慶之《詩人玉屑》)說世間已無秦少遊,就算有千萬人,也無法補償。李白在杜甫心中的分量,也是如此。

最後詩人發出感慨:“孰雲網恢恢,將老身反累。千秋萬歲名,寂寞身後事。”都說天網恢恢疏而不漏,可為何這樣一位才華橫溢、一生不羈的詩人,到將老之年,卻橫遭流放?即便他的詩名能流傳千秋萬古,可身前遭遇如此不公,所謂不朽,又有何用?這一句,竟似乎在質疑儒家“立言不朽”的說法。對于杜甫而言,並不是常見的事。事實上,杜甫當然相信,李白會得到“千秋萬歲名”。他之所以發出“夫復何用”的感慨,是因為與李白本身相比,這一切仍不值得。

如果說,杜甫心中有一架天平的話,一邊放著李白,一邊放著滿城冠蓋,二者的重量天地懸殊。即便把“千秋萬歲名”放上去,仍然壓不起前者的分量。

大唐盛世里,幾乎人人都愛李白,可杜甫的愛卻是不同的,不僅愛“詩無敵”的大唐謫仙,也愛“搔白首”的寂寞斯人。當李白意氣風發、尋仙五岳時,他潑一點冷水,送一份勸誡;而當李白蒙上“從逆”的罪名,“世人皆欲殺”時,他又堅定地站在李白身邊。

我們可以回到開始的問題了,從杜甫的角度,如何看待他和李白的相遇。從杜甫角度而言,與李白的相遇,與其說是粉絲追逐偶像的故事,更不如說一個人尋找自我的故事。他的愛與理解,不僅僅是對偶像的,也是對心中的另一個自己。

李白就像一面鏡子,照出理想的影像——那是他曾經想成為卻又注定無法成為的自我。凝視這個影像的過程,也是他審視內心、漸漸成長的過程。這個過程中,他沒有亦步亦趨地追隨李白的足跡,而是從另一個方向,登上了藝術的絕頂巔峰。那一刻,他便和太白真正重逢了,不是在夢里,而是在詩歌王國的聖殿里。

《光明日報》(2023年11月24日 13版)