兩岸記者甘肅行|從一座館、一條河、一碗面看兩岸文化聯結

2024-06-21 19:19:00

來源:中國臺灣網

字號

中國臺灣網甘肅6月21日訊(記者 李寧)“絲綢之路三千里,華夏文明八千年”。2000多年前,伴隨著往來商隊的駝鈴聲,川流不息的人流跨越高山大川、荒漠戈壁,將東西方文化融合在一起。甘肅,地處絲綢之路黃金地段,自古就是絲綢之路的咽喉要道和商埠重地,見證並記載了豐富多彩、源遠流長的中華文明。

隴臺經貿文化交流月“說如意甘肅——海峽兩岸媒體人走進白膧牛故鄉”主題活動啟動兩天來,兩岸媒體記者前往甘肅省博物館、黃河樓、牛肉面博物館,瞻華夏文明之璀璨、觀黃河奔騰之壯觀、品中華飲食文化之獨特。穿越時間長河,兩岸同胞在甘肅與歷史對話,在一座館、一條河、一碗面中看見兩岸文化聯結。

打卡甘肅省博物館:兩岸文物有許多相似之處

博物館,濃縮著一個城市的歷史與文化。認識一座城,先從博物館開始。

甘肅省博物館。(中國臺灣網記者 李寧 攝)

甘肅省博物館是國家一級博物館,珍藏文物豐富,時間跨度大,是追尋絲綢之路文化的必去之處。雖然正值工作日,但館內人潮涌動。

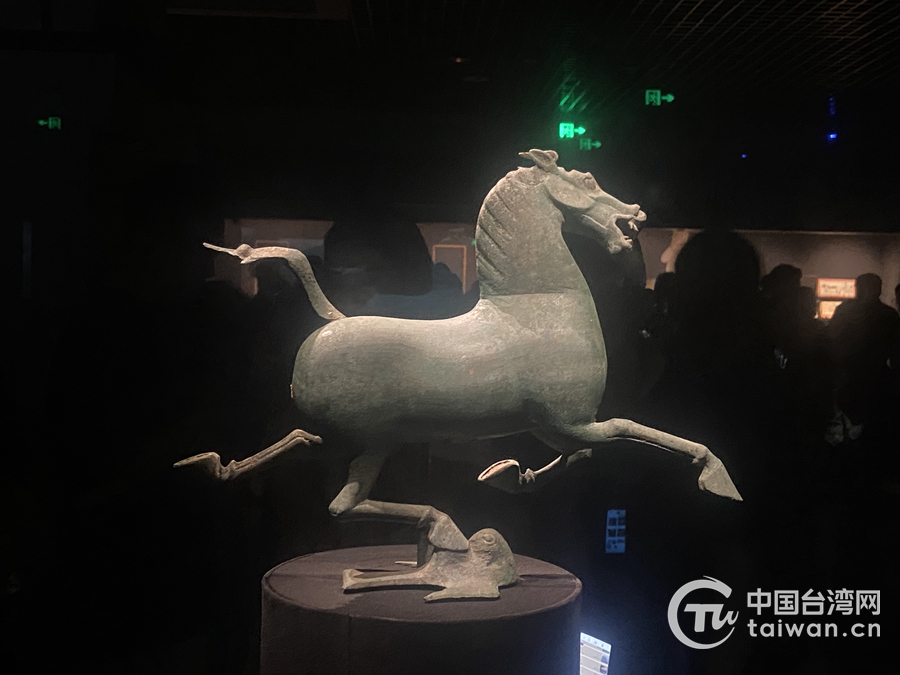

三足騰空、昂首嘶鳴、跑起來呈現順拐狀的“銅奔馬”(又名“馬踏飛燕”)呆萌可愛;青銅膧牛雙目圓睜、嘴頜半張、粗獷雄渾,極具高原文化特色;一件件彩陶圖案多樣、題材豐富、花紋精美,充滿藝術張力……漫步在甘博,源遠流長的中華文化倣佛從歷史深處緩緩走來。

“我覺得甘肅人民很幸福,有這麼一個內容豐富精彩的博物館,隨時可以來逛逛,進行沉浸式學習,相信對中華文化會有更深的認識。”臺灣記者陳麗華在參觀後忍不住感嘆。

甘肅省博物館內的“銅奔馬”。(中國臺灣網記者 李寧 攝)

陳麗華表示,這里展出的文物與臺灣島內博物館展出的文物有許多相似之處,都是中華文化的體現,“先人留下的文物之美,讓人佇足流連。在這樣的氛圍之下,我覺得兩岸的文化是相通的。”

據甘肅省博物館相關負責人介紹,近年來,甘博也積極與臺灣省展開交流合作,如2018年曾在臺灣高雄、南投等地舉辦“守望精神家園——第五屆兩岸非物質文化遺產月”甘肅非物質文化展覽活動;2017年與2018年的海峽兩岸文化創意產業展——互聯網+絲綢之路文物文化IP設計產業對接會上,甘肅作為主賓省份赴臺展示絲綢之路文化獨特的藝術魅力;2010年在臺灣推出的“英雄再起——大三國特展”上,甘博館藏文物“銅車馬儀仗隊”赴臺展出,吸引眾多臺灣民眾前往參觀。

甘肅省博物館館藏文物“銅車馬儀仗隊”(復制品)。(中國臺灣網記者 李寧 攝)

“在交流中感受到了臺灣文博者的熱情與親切,與他們在工作中的專業。同時,也感受到臺灣同胞對于中華文化深深的熱愛,以及想要深入了解中華文脈、最新考古發現成果的強烈需求。” 該負責人說。

他透露,當前,來館參觀的遊客中不乏臺灣同胞。甘肅省博物館計劃于今年下半年推出《象外——臺灣現當代陶藝展》,將精選甘博館藏彩陶、西夏瓷及臺灣省多名陶藝家創作的120余件陶藝佳作。兩岸將再次聯手,展示中華傳統文化的獨特魅力。

“只要是華人,黃河就是他們的母親河”

黃河,孕育了輝煌燦爛的中華文明,被稱為中華民族的“母親河”。哪怕是單單提起這兩個字,在中國人的心頭也會涌出別樣情感。

“黃河之濱也很美。”蘭州是黃河唯一穿城而過的省會城市,在這里,黃河被形容為“像乳汁一樣”撫養人們長大。坐落于蘭州市七里河區黃河沿岸的黃河樓,近年來,成為遊客了解黃河、弘揚黃河文化的重要窗口。

兩岸媒體記者登頂黃河樓,觀看黃河奔流的壯美景觀。(中國臺灣網記者 李鑫 攝)

登上黃河樓頂層16樓,撫摸欄桿北望,黃河水在下方汩汩流淌,氣勢磅薄,頗為壯觀。

“原來黃河水真的是黃的,很震撼!”第一次實地見到黃河的臺灣青年阿雅感到很新奇,望著奔騰不息的黃河水,她內心深處的記憶倣佛也被碰撞著。“黃河之水天上來,奔流到海不復回。”她想起曾經在課本上學過的這首描寫黃河的詩句。

“以前只在課本上看到過黃河,雖然對它的名字很熟悉,但因為遙遠又感到很陌生,這次能近距離地看黃河,就像夢寐以求的偶像活生生站在眼前。” 阿雅激動地說,“黃河滋養沿岸的人們,並孕育了很多文明,對我們來說就像大地的母親。”

黃河日夜奔騰不息,滋養著華夏大地,演繹著中華民族的生生不息的精氣神。對黃河的深厚感情,深植于每一個中華兒女的心中。

黃河穿蘭州城而過。(中國臺灣網記者 李寧 攝)

兩岸記者參觀黃河樓的當天,碰上從西安來甘肅旅遊的李先生,他特意到黃河樓參觀,只為一睹黃河之濱的壯美風光。

“黃河,母親河嘛!” 李先生滿含深情地表示,中國人對黃河感情深厚,中華民族的祖先軒轅黃帝就是從黃河流域發源。“兩岸都是中國人,黃河是大家共同的母親。哪怕在全世界,只要是華人,只要帶上‘華’這個字,黃河就是他們的母親河。” 他說道。

一碗牛肉面 牽動兩岸同胞味蕾

蘭州人的一天始于一碗牛肉面。當太陽悄悄露出臉龐,大地換上金裝,蘭州人的一天便開始了。街道旁,“牛肉面館”是最不陌生的存在,來上一碗牛肉面,倒入辣椒油,夾起一筷入肚,嶄新的一天可以就此開始,勞累的一天也可以在此結束。

而千里外的臺灣,同樣也分布著眾多“牛肉面館”。臺灣的牛肉面來自眷村,當年漂洋過海的老兵為了養家糊口,將這碗帶有家鄉味的牛肉面在臺灣傳播開來。

蘭州牛肉面博物館的師傅制作拉面。(中國臺灣網記者 葉春祿 攝)

“早就聽說過蘭州牛肉面,今天第一次來吃正宗的。一邊吃牛肉面,一邊看表演,太有趣了!”在蘭州牛肉面博物館,臺青阿瑋不僅走進後廚近距離觀看拉面師傅們現場拉面,還獲得師傅一對一專業教學。

帶上圍裙,跟隨師傅拿起面團,再將面團揉成長條,兩手握住兩端,向兩邊抻開,隨著“啪”的一聲,手中的面開始變細變長……一番操作下來,阿瑋對拉面有了更深的認識。“以前說,‘誰知盤中餐,粒粒皆辛苦’,現在是‘誰知碗中面,條條也辛苦’。” 他笑著說道。

在阿瑋看來,蘭州牛肉面和臺灣牛肉面除了粗細分類不同、作料有別,都是一樣美味,“尤其是湯頭,一口下肚,哇!很溫暖的感覺,就是家鄉味。”他興奮地表示,中國飲食文化豐富,“尤其是八大菜係,根本吃不完,這幾天在大陸一定要再多品嘗幾道。”

說起帶臺灣徒弟,現場指導阿瑋拉面的蘭州林和宮牛肉面培訓學校校長賈相合毫不陌生。光是去年的五月、七月、九月,就有80多名臺灣同胞到他們那里學習拉面,“學得很認真,因為臺灣也有牛肉面,他們大部分都是回去開店,一部分人當作一門手藝學習。” 賈相合說道。

賈相合(中)指導臺灣青年制作拉面。(中國臺灣網記者 李鑫 攝)

他介紹,這些年來,學校跟臺灣的牛肉面協會有過多次交流研討,效果非常不錯,“大家語言相通,交流起來不存在任何障礙。通過牛肉面的交流,也增進了彼此的感情。”

談及未來是否想去臺灣傳播蘭州牛肉面文化,賈相合毫不思索地給予肯定回答。“牛肉面是民族融合的產物,希望這一碗面作為橋梁,把兩岸聯結在一起,最終實現兩岸融合。”他動情地說。

一座館、一條河、一碗面,處處體現著兩岸割不斷的文化聯結。中華民族創造了源遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙的中華文明,它如一條彩帶,穿越海峽,將兩岸緊緊串聯。期盼同受中華文化滋養的兩岸同胞,堅定鑄牢中華民族共同體意識,攜手共創中華民族復興偉大榮光。

[責任編輯:李寧]