【兩岸交流三十年·人物】遷臺老兵種志斌:三十四載漫漫回鄉路

【題記】今年是海峽兩岸同胞打破隔絕狀態開啟交流交往30周年。30年來,兩岸人員往來和經濟、文化、社會聯係達到前所未有的水平,為兩岸關係緩和、改善與和平發展奠定了基礎。兩岸同胞在30年的交流交往中,既共同見證了兩岸關係跌宕起伏的發展歷程,也發生了許許多多令人難忘的故事。有這樣一群人,他們是過去30年來“兩岸一家親”關係發展的見證者、親歷者、參與者和推動者,仍在繼續推動兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程。

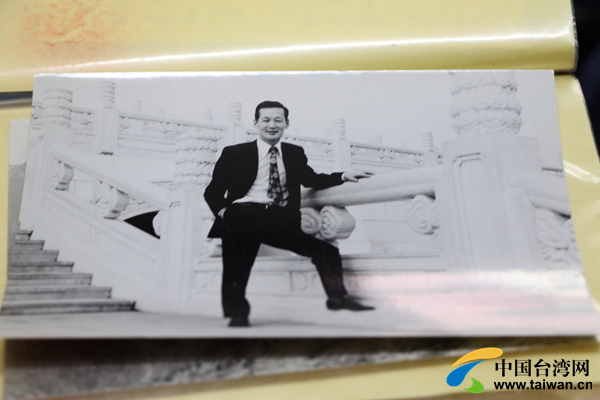

93歲種志斌,坐在床頭翻看老照片。(中國臺灣網 扶海濤 攝)

種志斌。(中國臺灣網 韓靜 攝)

中國臺灣網12月5日西安訊 (記者 扶海濤)“少小離家老大回,鄉音未改鬢毛衰。”93歲的種志斌翻出他在1982年于臺北中正紀念堂前留下的黑白老照片,照片背面有他用繁體字寫的一段介紹文字,開頭便是唐代詩人賀知章所寫的《回鄉偶書》詩句。這張照片是他專門為寄給遠在陜西省華縣的家人而拍的。一年後,59歲的他秘密踏上了返回故鄉的路;這條返鄉之路,他足足等了34年。

種志斌與妻子兩人相差僅2歲,但讓人唏噓的是,兩人隔絕幾十年,各自經歷不同的人生,再次重逢時卻更像“母子”。(中國臺灣網 扶海濤 翻攝)

離家34載 重情老兵未曾再娶

種志斌,1924年5月出生于陜西省華縣一個貧苦家庭,盡管家境貧寒,父母還是縮衣緊食供他讀書。中學畢業後,種志斌考入陜西省立農業學校學習。為響應抗戰報國號召,在校的種志斌報名參加青年軍,但因身體條件不合格而未能如願,只能返校繼續學習。1947年,從農校畢業的種志斌應聘當時駐西安的國民黨空軍第三軍區司令部並獲錄用,成為英文打字員,後被分配到國民黨空軍通信大隊服役。

當時正值國共內戰,時局動蕩,兵荒馬亂。1949年4、5月間,隨著國民黨軍隊的全面潰敗,種志斌不得不隨部隊轉移,幾近周折最終來到人生地不熟的臺灣,甚至都沒來得及跟父母妻子道別,兒子還尚在襁褓中。更讓種志斌沒想到的是,這一離別竟是34年。

因兩岸隔絕,種志斌無法跟遠在家鄉的父母與妻兒取得聯係,這讓他悲痛萬分卻又無能為力。為消磨百無聊賴的日子,種志斌開始做一些自己喜歡的事情。在這期間,種志斌愛上了攝影。從最初的入門到基礎拍攝,種志斌鑽研摸索,攝影技術也不斷進步。1959年,他的兩幅攝影作品在臺灣《中國時報》運動類攝影比賽中包攬第一、第二名,這給了他極大的鼓勵。

在攝影期間,種志斌結識了好友黃恩照。在一次攝影活動休息期間,黃恩照問種志斌為何不結婚?種志斌回答說:大陸家中有妻有子,感情深重,情理難違。正是這樣的“重情”,在臺灣生活了34年的種志斌未再娶妻組建新家庭。

1969年,在國民黨空軍地勤服役了22年的種志斌退役,一個人過著孤獨的生活。為轉移家不得歸的苦悶心情,退休後的種志斌將更多的時光花在攝影上,跟隨攝影團體與友人遊歷島內各地。後來回到大陸的種志斌回憶起這段日子時,在一張老照片背面寫下這樣一句話:“移轉觀念玩攝影,拋卻煩惱求心寬。”

種志斌的母親。(中國臺灣網 何建峰 翻攝)

種志斌1982年在臺北中正紀念堂前留影。這張照片是他為寄給家人而專門拍的。(中國臺灣網 扶海濤 翻攝)

偷回故鄉 感慨蒼天開眼

進入80年代,國民黨當局依然採取“不接觸、不談判、不妥協”的“三不”政策,老兵回大陸探親被明令禁止。當時,由于兩岸尚未通郵,老兵們為了打探失散三十多年的親人,偷偷將信寄到香港。

1981年上半年,種志斌通過好友黃恩照托人由香港將信寄給家人,終于得到了回音。種志斌在回信中得知家中老母健在、妻未嫁人、兒已成年的消息,這讓百感交集的他回家的念頭更加堅定。于是,在當年下半年,種志斌花錢通過地下渠道,準備通過香港中轉回老家,但卻未能如願。這次回家失敗讓種志斌很沮喪,甚至一度想跳海一死以了卻此生。但種志斌終究還是沒有放棄。

1983年11月,臺北攝影藝術團赴日本東京參訪,隨團的種志斌抓住這次難得的機會,私下聯係到了中國駐日本大使館,並在大使館的幫助下搭乘由東京飛往北京的航班,順利踏上祖國大陸的土地。1983年11月12日,種志斌乘坐火車抵達陜西華縣火車站,終于在有生之年再次回到離開34年之久的故鄉,也成為了第一個“偷偷”回到大陸的遷臺老兵。

那一天,種志斌的妻子、兄弟、兒子等親人都早早來到火車站迎接,而年邁的“小腳”老母親則坐在家門口旁的碾子上等著兒子回家。

見到白發蒼蒼的老母親,種志斌快步走到跟前雙漆跪地,磕了一個頭,那一刻壓抑在母子二人心中34年之久的思念之情完全釋放,兩人擁抱痛哭,一家人悲喜交加。那一年,種志斌已是臨近花甲的老人;那一年,離別時尚在襁褓中的兒子已近中年。

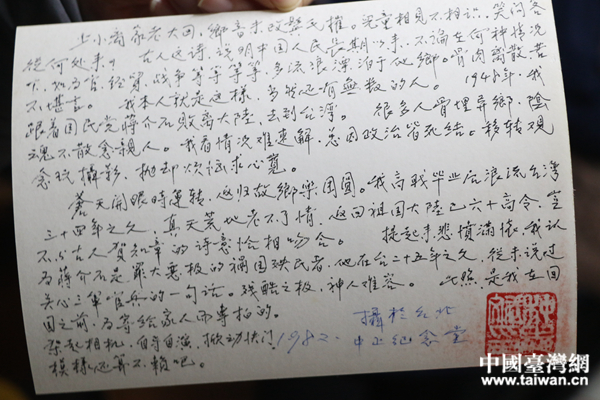

對于這次終生難忘的“回家”,種志斌後來這樣寫道:“蒼天開眼時運轉,返歸故鄉樂團圓。我高職畢業後流浪臺灣三十四年之久,真天荒地老不了情,返回祖國大陸已六十高齡,豈不與古人賀知章的詩意恰相吻合。”

在照片背面,種志斌寫道:“蒼天開眼時運轉,返歸故鄉樂團圓。”(中國臺灣網 扶海濤 翻攝)

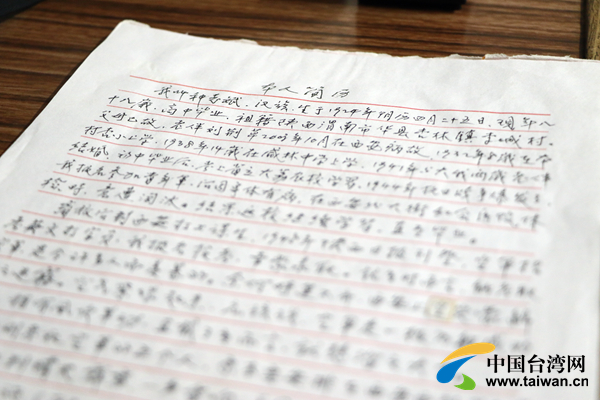

種志斌為入黨所寫的《個人簡介》。(中國臺灣網 扶海濤 翻攝)

90歲入黨:人要有信仰

因為擅長攝影,回到家鄉的種志斌在當地政府、臺胞組織的協調幫助下,在西安石油儀器廠從事攝影宣傳工作。有了穩定的工作,種志斌開始慢慢重新融入到故鄉的生活。因為工作積極,成績突出,種志斌年年被單位評為“先進工作者”,後來還被推薦為西安市第九屆政協委員。

擔任政協委員的種志斌認真履職,積極建言獻策。90年代末,他單位附近的一條市區道路年久失修,逢雨則成為溝渠,影響交通與市民出行。種志斌通過調研,向相關部門提案,得到市政府的重視,很快將道路修好。

在家鄉生活工作了二十多年,種志斌漸漸產生了加入中國共產黨的想法。當他最初提出這個想法的時候,家里人都認為他只是隨意說說而已,因此並沒有把這件事情放在心上。然而,入黨的想法卻在種志斌心中越來越強烈,他曾對家人舉例說,宋慶齡88歲都入黨,“我也要為黨貢獻一份力量”。家人回憶,那段時間,種老甚至“吵著鬧著”要入黨。種志斌對記者說,人要總有點信仰,讓精神要有所寄托。

為了入黨,種志斌還認真寫了個人簡介與《入黨申請書》,積極參加學習會議。最終,在社區黨組織認真考察與培養下,種志斌于2014年3月加入中國共產黨,圓了多年的心願,也成為全家唯一的共產黨員。入黨後的種志斌學習黨章與黨的方針政策的積極性更高。他甚至不顧自己年事已高、身體虛弱,堅持在家人的陪護下參加臺胞組織的學習活動。

如今已經93歲高齡的種志斌喜歡一個人坐在床頭,翻閱老照片、老信件,回憶過去的往事。70歲的兒子與兒媳共同照顧他的生活,當地臺辦、臺聯等部門每年還會走訪慰問,提供幫助。

20歲的種可欣是種志斌的重孫女,自3歲時就來到種志斌身邊生活。她對記者說,太爺爺是一個非常“考究”的人,就算是去外面的飯館買一個肉夾饃也會穿著非常正式,而他近于嚴苛的作息規律更是時時鞭策家人“今日事不留明日做”。種可欣為太爺爺感到驕傲自豪,也因為太爺爺的故事,讓她了解了那段悲歡離合的歷史。“我們就是一家人,我們永遠會在一起”(完)

種志斌胸前戴著黨徽。(中國臺灣網 扶海濤 攝)

[責任編輯:何建峰]