【信物見精神·有聲手賬】這架紡車既是榮譽,也是自力更生的見證

【賡續星火 再啟新程——信物見精神】

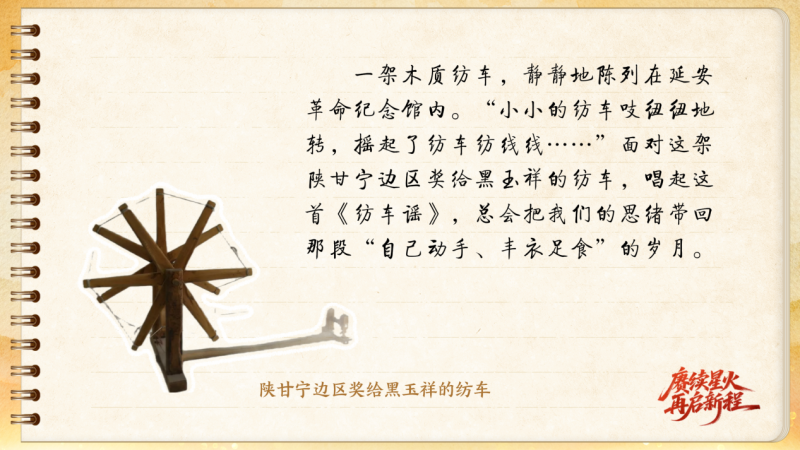

本期信物:陜甘寧邊區獎給黑玉祥的紡車(延安革命紀念館藏)

一架木質紡車,靜靜地陳列在延安革命紀念館內。“小小的紡車吱紐紐地轉,搖起了紡車紡線線……”面對這架陜甘寧邊區獎給黑玉祥的紡車,唱起這首《紡車謠》,總會把我們的思緒帶回那段“自己動手、豐衣足食”的歲月。

抗日戰爭進入相持階段後,敵後戰場的鬥爭形勢日益嚴峻。1941年至1942年,是中國敵後抗戰最為困難的時期。通往陜甘寧邊區的大小路口都被設立了關卡,嚴禁棉花、布匹經過。面對經濟封鎖,敵後軍民進行了艱苦卓絕的鬥爭。

當時,黨中央號召全體軍民自己動手、豐衣足食,在邊區開展轟轟烈烈的大生產運動。從那時起,會紡線成了延安人民日常生活所需,紡車走進千家萬戶。“新三年,舊三年,縫縫補補又三年”,成為當時人們日常生活的真實寫照。

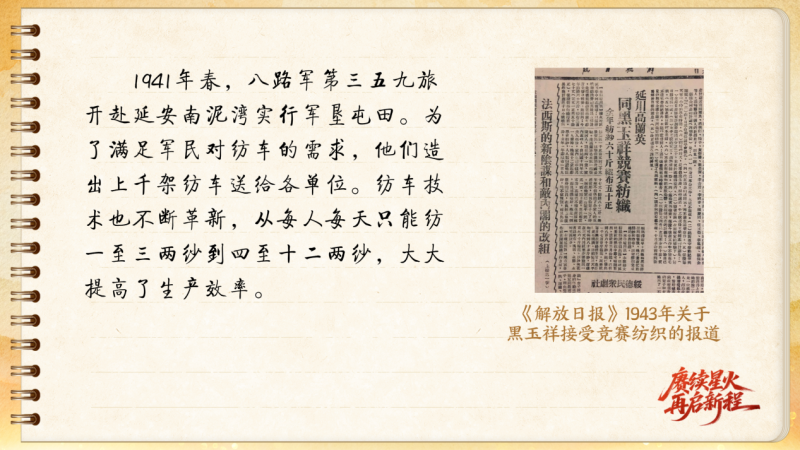

1941年春,八路軍第三五九旅開赴延安南泥灣實行軍墾屯田。為了滿足軍民對紡車的需求,他們造出上千架紡車送給各單位。紡車技術也不斷革新,從每人每天只能紡一至三兩紗到四至十二兩紗,大大提高了生產效率。

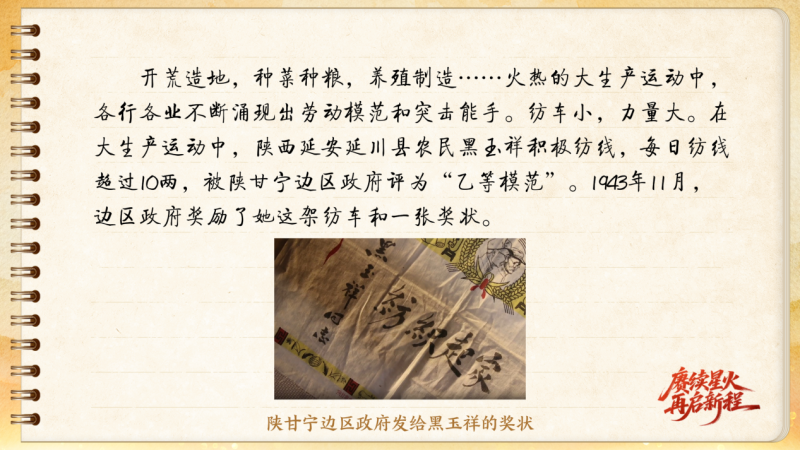

開荒造地,種菜種糧,養殖制造……火熱的大生產運動中,各行各業不斷涌現出勞動模范和突擊能手。紡車小,力量大。在大生產運動中,陜西延安延川縣農民黑玉祥積極紡線,每日紡線超過10兩,被陜甘寧邊區政府評為“乙等模范”。1943年11月,邊區政府獎勵了她這架紡車和一張獎狀。

1984年5月,延安革命紀念館派專人到延川縣徐家河村訪問勞動英雄黑玉祥時,將邊區政府獎勵她的這架紡車徵回,並定為一級文物展出。

“花籃的花兒香,聽我來唱一唱……”創作于1943年的這首《南泥灣》,至今還在傳唱。當年廣大軍民用自己的雙手和汗水,將荒無人煙的南泥灣,變成了窯洞整齊、田間蔥鬱、牛羊成群的“陜北好江南”。

監制:張寧 策劃:李政葳 統籌:雷渺鑫 制作:孔繁鑫 設計:楊經國

資料來源:新華社、央視網、延安日報

[ 責編:李飛]