潮頭觀瀾堶冬奧賽場上的科技力量

冬奧籌辦路,也是一條科技創新路。

國家速滑館“冰絲帶”,陽光下晶瑩剔透,這是冬奧會北京賽區標志性場館和唯一新建冰上競賽場館,也是一座承載著諸多高科技成果的現代化場館。

4日上午,習近平總書記來到國家速滑館,結合大屏幕聽取場館設計理念、建設過程、運行情況介紹。

1月4日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在國家速滑館考察。新華社記者 謝環馳 攝

“冰絲帶”擁有亞洲最大的全冰面設計,突出科技、智慧、綠色、節儉特色。在為運動員創造佳績提供最好條件的同時,也在環保、節能等領域實現了新突破。

2021年1月19日,習近平總書記在張家口賽區考察冬奧會、冬殘奧會籌辦工作時指出:“同我們國家的強國之路一樣,中國冰雪運動也必須走科技創新之路,一方面要堅持自主創新,一方面要積極吸收世界上的先進技術和訓練方法”。

從場館建設到訓練備賽,以人為本的理念貫穿始終,科技創新的細節隨處可見。

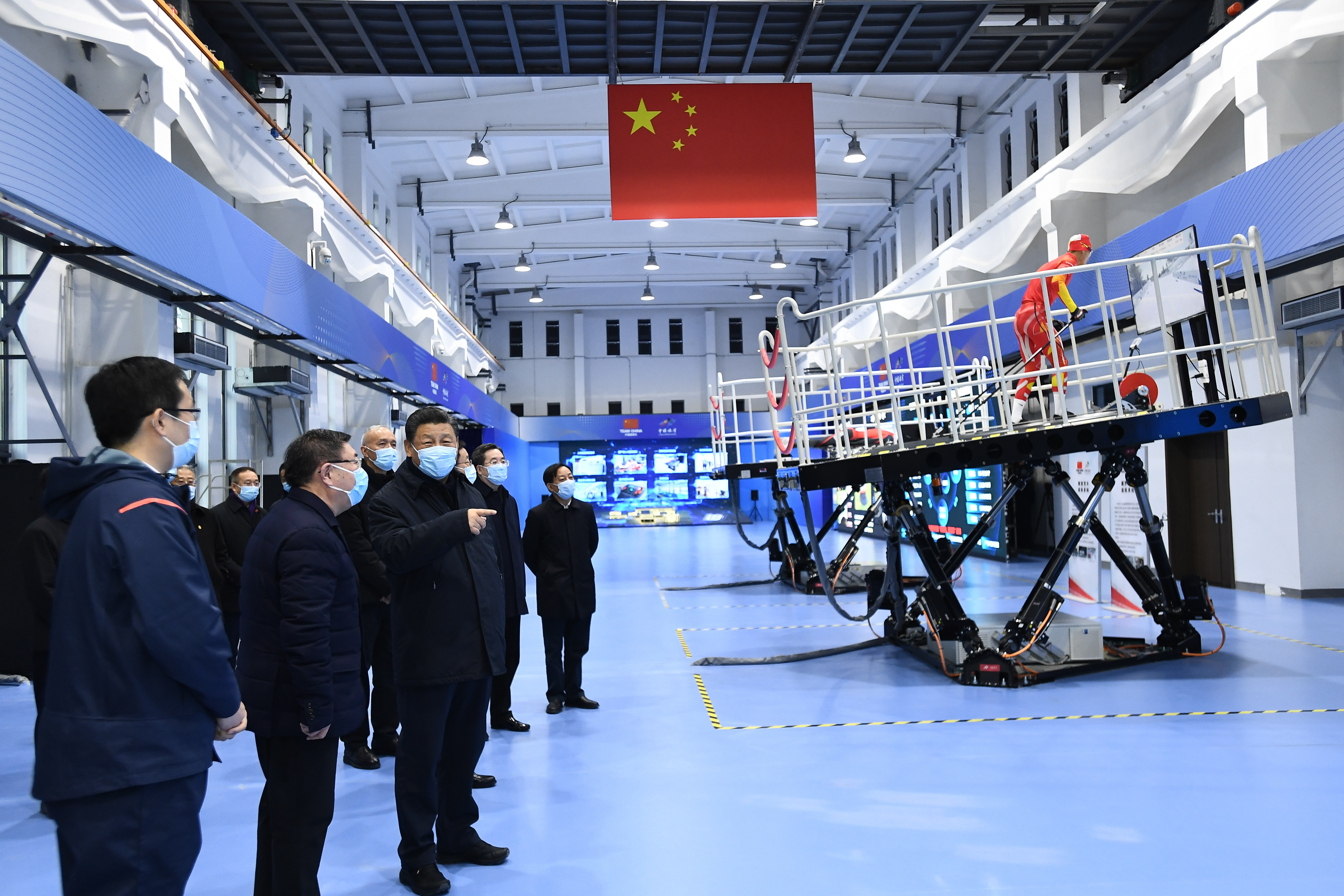

1月4日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在二七廠冰雪項目訓練基地六自由度訓練館考察。新華社記者 燕雁 攝

科學備賽增添突破動力

申冬奧成功時,109個冬奧小項中的1/3在我國尚是空白。

6年多來,在“擴面、固點、精兵、衝刺”的備賽方略下,109個小項已實現“全項目開展、全項目建隊、全項目訓練”,科技助力讓冰雪健兒如虎添翼。

1月4日,習近平總書記在北京考察2022年冬奧會、冬殘奧會籌辦備賽工作時強調,當今世界,科技在競技體育中的作用越來越突出。建設體育強國,必須實現高水平的體育科技自立自強。要綜合多學科、跨學科的力量,統籌推進技術研發和技術轉化,為我國競技體育實現更大突破提供有力支撐。

跳臺滑雪被譽為“最貼近天空的雪上項目”,其難度和危險性可見一斑。跳臺滑雪國家集訓隊利用最先進的數字技術和人工智能係統,實時採集運動員起跳角度、空中姿態、飛行速度等數據,及時提醒運動員調整。隊伍還利用風洞技術幫助運動員熟練掌握空中姿態,降低了傷病風險,大幅提高訓練效率。

在承德國家雪上項目訓練基地,圓盤滑雪機成為越野滑雪隊提升實力的“黑科技”裝備。圓盤滑雪機不僅可以隨時調整轉盤坡度,還能適時加入障礙物,更為真實地模擬比賽場景,令運動員在訓練中也有“身臨賽場”的感覺。

截至目前,中國選手已經在北京冬奧會7個大項、15個分項、95個小項上實時入圍。跳臺滑雪等項目取得了參賽人數和項目數的歷史突破。

1月4日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在國家速滑館主席臺區察看場館內部布置及賽道情況。新華社記者 申宏 攝

場館創新貢獻中國智慧

1月4日上午,習近平來到國家速滑館。在主席臺區,習近平仔細察看場館內部布置及賽道,詢問場館賽時運行規劃和賽事服務保障準備情況。習近平指出,無論是新建場館還是場館改造,都要注重綜合利用和低碳使用,集合體育賽事、群眾健身、文化休閒、展覽展示、社會公益等多種功能。

“冰絲帶”設計和建設很好貫徹了這樣的理念。冬奧賽後,這里將對社會開放,成為開展大眾冰雪運動的一個好去處。

“這絕對是我見過最出色的場地。” 國際雪車聯合會主席伊沃對國家雪車雪橇中心讚不絕口。蜿蜒盤旋在莽莽群山之中,雪場雪橇中心又被稱為“雪遊龍”,賽道長度大、落差大、彎道多,建設團隊通過技術創新解決了賽道精度和溫差控制難題,首次實現360度回旋彎道一次噴射成型。“雪遊龍”所在的延慶賽區,則成為水資源全部自我收集處理再利用的“海綿型”賽區。

國家跳臺滑雪中心和首鋼滑雪大跳臺採用競技型人工剖面賽道設計方法與建造關鍵技術,為國內首創。國家速滑館、五棵松體育中心等場館採用二氧化碳跨臨界制冷係統,冰面溫差控制在0.5攝氏度以內,碳排放接近于零。這項技術大規模應用于冬奧會,寫下奧運史上又一項第一。

辦好北京冬奧會、冬殘奧會,是我們向國際社會作出的莊嚴承諾,也為奧林匹克的發展提供了中國方案、中國智慧、中國力量。

國際奧委會主席巴赫由衷稱讚,北京冬奧會為奧林匹克運動“樹立了新標桿”。

科技賦能共享冬奧成果

2019年2月1日,習近平在北京看望慰問基層幹部群眾時強調:“要突出科技、智慧、綠色、節儉特色,注重運用先進科技手段,嚴格落實節能環保要求,保護生態環境和文物古跡,展示中國風格。”

科技創新,是冬奧籌辦鮮明的底色。圍繞“零排供能、綠色出行、5G共享、智慧觀賽、運動科技、清潔環境、安全辦賽、國際合作”8個方面,科技冬奧映射著時代發展的風採。

搭乘風馳電掣的京張高鐵,北京和張家口兩個賽區間的時間縮短至1個小時。從京張鐵路到京張高鐵,從自主修建“零的突破”到中國速度領跑世界,百年京張線變遷的背後,是中國科技實力與創新能力不斷提升的生動寫照。

張北地區的風能、太陽能等清潔能源源源不斷向外輸送,確保北京冬奧會所有場館實現100%“綠電”供應;一輛輛使用氫燃料的大巴車為賽時提供交通服務;冬奧村中的可降解餐具由薯類、秸稈等可再生資源制作……

在節能減排方面,北京冬奧會的種種創新舉措呼應著國際奧委會《奧林匹克2020+5議程》所提出的理念,得到奧林匹克大家庭各方肯定。

科技賦能冬奧,不僅將這場頂級冰雪盛會妝點得更加精彩,更為全民共享冬奧成果搭建了廣闊舞臺,為美好生活展開一幅更為多彩的畫卷。

統籌:趙嘉鳴

撰文:陳晨曦、孫龍飛

策劃:杜尚澤、薛原

照片:新華社(拍攝:謝環馳、燕雁、申宏)