剪影式膧牛、綬帶鳥、盤羊......藏北鑿刻岩畫中的精靈背後藏著這些秘密

由青藏高原考古研究專家團隊與總臺記者組成的“納木錯環湖科考隊”走進藏北高原和無人區,在平均海拔5000米的羌塘國家級自然保護區,對古代岩畫、古遺址、古墓葬及地質地理環境,展開綜合考察,並首次對藏北的鑿刻岩畫進行科學測年。科考隊員對尼瑪縣128幅岩畫的調查發現,藏北高海拔地區不少動物形象都在岩畫中有所反映,體現了羌塘高原獨特的自然與人文之美。

總臺記者 陳琴:現在我們是跟隨科考隊員來到了海拔4700米的加林山岩畫這麼一個分布區域,這里的位置就是在尼瑪縣榮瑪鄉依布茶卡鹽湖的旁邊,我們看見科考隊員正在對這幅岩畫進行登記和記錄。

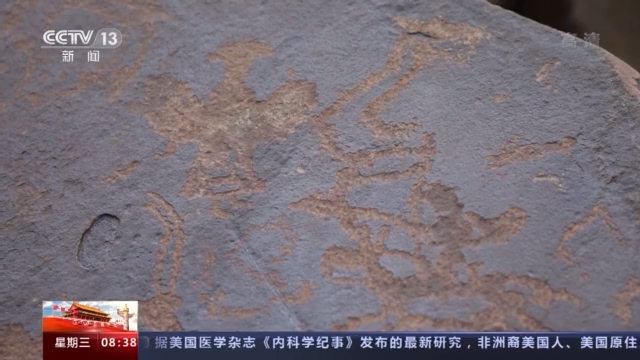

加林山岩畫是鑿刻在火成岩上的岩畫,仔細觀察這個編號為55號的岩畫,由方格和其他幾何紋、膧牛、羊等動物組成。

中國岩畫學會副會長、西北大學文化遺產學院特聘教授 張建林:比較古老,剪影式膧牛,還有下邊剪影式動物,表面還有長期風吹雨淋形成的岩曬。

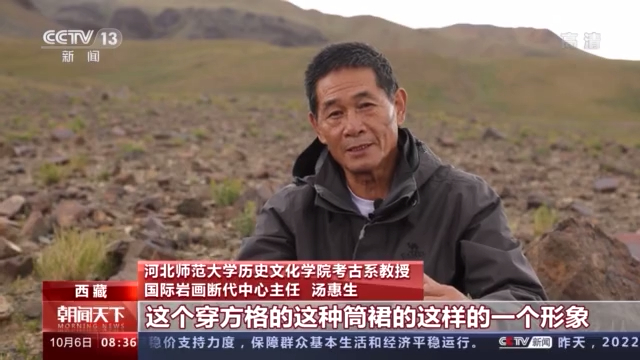

河北師范大學歷史文化學院考古係教授、國際岩畫斷代中心主任 湯惠生:這個穿方格的這種筒裙的這樣的一個形象,跟柵欄有關。每個柵欄下都有一個動物,表明已經捕獲的意思,所以說這就是北方草原的,還是一個體係一個風格。

上個世紀80年代,曾經有西藏學者到訪過加林山岩畫,但是像納木錯環湖科考這樣係統全面調查,而且以科學測年方式展開,還是第一次。

河北師范大學歷史文化學院考古係教授、國際岩畫斷代中心主任 湯惠生:這是火成岩,這里面有石英顆粒,就是比較大的石英顆粒,這看得見。

測年最主要的方式就是利用40倍顯微鏡,觀察岩畫刻痕內石英晶體的虧損情況,也就是對微腐蝕痕的觀測。

來自河北師范大學國際岩畫斷代中心的湯惠生教授,多年來致力于中國岩畫科學測年,這也是他第一次在藏北對鑿刻岩畫進行科學測年。

經過仔細觀察,科考隊在加林山岩畫點共提取到五組用于科學測年的數據。

河北師范大學歷史文化學院考古係教授、國際岩畫斷代中心主任 湯惠生:我把測量數據讀取了,回去跟這個已知年代的石虧數據進行對比,然後就知道它的這個大概年代了。

岩畫上的“動物世界” 解讀藏北岩畫魅力

野膧牛、藏羚羊、盤羊、鷹等等,這些棲息在羌塘高原的精靈出現在藏北岩畫中,一幅幅生動活潑、極具藏北岩畫藝術魅力的遠古圖畫在我們面前鋪展開來,一起去聽聽科考專家的解讀。

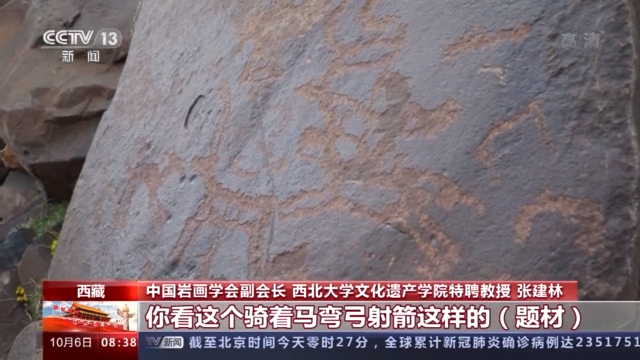

中國岩畫學會副會長、西北大學文化遺產學院特聘教授 張建林:你看這個騎著馬彎弓射箭這樣的題材。居于中間的這個羚羊,前後有兩個狼來撕咬它,這是前面一個,這後邊一個,這中間是一個大羚羊,一個小羚羊,構成了一個完整畫面。

一大一小的兩只公藏羚羊,角向前伸,旁邊還有一個執弓獵人。在海拔4760米的班戈縣多易岩畫點,膧牛、羊、狼、鷹、獵人、巫師等圖像組合的狩獵場景還很多,表現了高原史前狩獵文化的特徵。

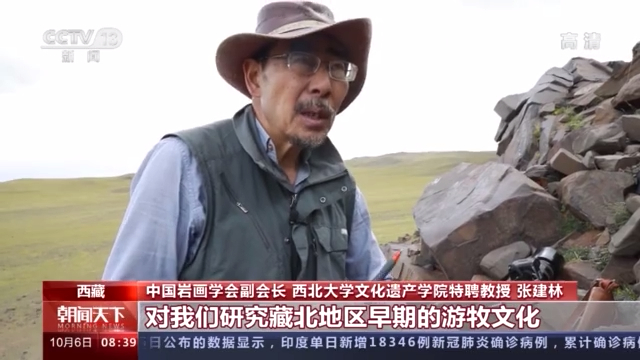

這只公羊,它長長的角向後彎曲,既像北山羊,也像是藏原羚,這些都是古人的藝術想象。羌塘,即藏語“北方高地”之意,如今已是國家級自然保護區,棲息著大量野生動物。在多易山,科考隊共發現了173幅鑿刻岩畫。

中國岩畫學會副會長、西北大學文化遺產學院特聘教授 張建林:非常重要的發現,對我們研究藏北地區早期的遊牧文化和早期文明,應該是一個非常重要的資料。

藏北岩畫既有曠野鑿刻類,也有洞穴涂繪類。膧牛、羊、鹿、馬、鷹、犬等動物圖像,獵人、牧人、武士、巫師等人物形象居多,題材以狩獵、放牧、角鬥、祭祀為主。洞穴涂繪岩畫,也有豐富的內涵。

總臺記者 陳琴:現在我們就來到納木錯環湖科考岩畫調查點的1號點,您看到這個岩畫是由紅色的赭石這個顏料做成的,看起來特別像一只可愛的小鳥。

中國岩畫學會副會長、西北大學文化遺產學院特聘教授 張建林:這只鳥非常特殊,在它的脖子後面有一個類似飄帶。

鳥的脖子上纏著飄帶,這種“綬帶鳥”的樣式最初來自中亞,至唐代時十分盛行,青海都蘭吐蕃大墓出土絲織物中也有此類紋樣。而納木錯岩畫中的綬帶鳥,嘴上銜著枝狀物,所以又叫“含綬鳥”。在納木錯四周的洞穴岩畫里,身體呈對頂三角形的羊和鹿也不少。

中國岩畫學會副會長、西北大學文化遺產學院特聘教授 張建林:這種兩個三角形相對的這種動物軀體,是在中亞地區比較典型的。是一個非常有意思的一個研究課題。

在扎西島西區,科考人員發現了兩只特別美麗的公鹿。它們的鹿角向內,肚子上分別畫有兩道杠和3個圓圈。

中國岩畫學會副會長、西北大學文化遺產學院特聘教授 張建林:這種三個圈的這種很少見。是一個新的裝飾紋樣吧。

專家們認為,藏北岩畫圖像呈現出如此豐富的內涵,與藏北自然生態環境、遊牧生業和各民族交往交流交融息息相關。

中國岩畫學會副會長、四川大學中國藏學研究所教授 李永憲:它面對這個湖泊非常開闊,然後背靠高山,所以它還是有一種就是我們藏北遊牧部落比較傳統的一個領地意識,在岩石上留下我們特有的印記。

科考記錄珍貴的西藏早期“車輛”岩畫

車輛是古代交通運輸的重要工具,也是我國遊牧生業區古代岩畫中的重要題材,此次科考隊在尼瑪縣夏桑岩畫遺存地,記錄了一幅珍貴的車輛圖像,對于青藏高原早期交通有什麼意義?一起來了解一下。

總臺記者 陳琴:現在我們是來到尼瑪縣城東南方向大概130公里的卓尼鄉,這里的海拔大約是4700多米,那在整個山區有大概三個岩畫點。

為了在陡峭的山崖上尋找這幅“車輛岩畫”,科考隊員和縣里、鄉里的十幾位幹部,在崖壁上攀爬了幾個小時。

2001年,西藏大學藝術史學者洛桑扎西曾在藏北考察中,發現並記錄了這幅車輛岩畫,填補了西藏車輛岩畫的空白。此次考察,專家們對藏北高原早期車輛岩畫的意義,有了更進一步研究。

中國岩畫學會副會長、西北大學文化遺產學院特聘教授 張建林:這個確定成車是沒有問題的,因為它這個是兩個車輪嘛,這個是軸,這個是它的車輿,它跟後來秦漢以後那種雙轅的這種車是完全不一樣的,這是早期的車。

這幅車輛岩畫,車輪有十字形輻條,前面的挽畜為二馬,專家們認為其形制屬秦漢時期或更早的風格。畜力車,最早出現在距今四五千年前的兩河流域,後來經草原地區向東傳播,至商代已在我國北方地區使用。科考隊張建林、湯惠生教授曾經在西藏阿里、青海盧山、野牛溝等地發現過車輛岩畫。青藏高原遠古沒有使用車輛的習慣,但為什麼岩畫上會有車呢?

河北師范大學歷史文化學院考古係教授、國際岩畫斷代中心主任 湯惠生:車更多的是一種觀念文化的考古,實際上,在青藏高原中,歷史上來看沒有車。那它為什麼要描述呢?對于狩獵所寄予的希望,有更多的社會意義和文化象徵在里頭。

中國岩畫學會副會長、西北大學文化遺產學院特聘教授 張建林:歐亞草原東部的車輛岩畫的制作的這種習俗,從北向南通過青海,翻過昆侖山和唐古拉山到了藏北高原,然後進一步再傳播,就是車輛岩畫的這種傳播的線路。

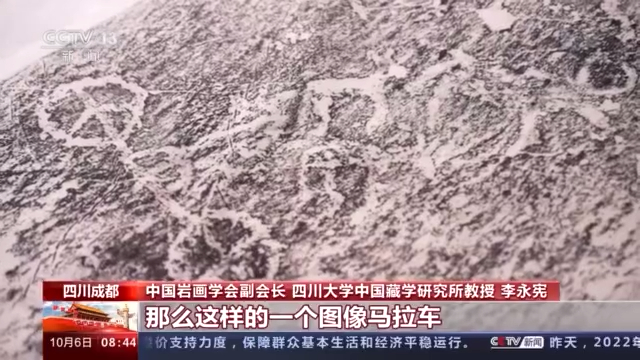

為了更好地保存資料,科考隊員決定把這幅包括有車輛圖像的畫面拓印下來。拓片被送到成都,由四川大學專業技師對它進行了裝裱、拍照。

中國岩畫學會副會長、四川大學中國藏學研究所教授 李永憲:那麼這樣的一個圖像馬拉車,騎馬的人、膧牛、三只鹿、公鹿,所有的動物、人物、車輛,它們都是朝一個方向行進。

目前,西藏近百處岩畫遺址中已發現十余幅車輛圖像,集中分布在阿里和那曲等地區。專家認為,這些車輛圖像在岩畫中的出現,說明車輛在高原早期畜牧文化中有著特殊的意義,值得深入研究。

(編輯 孫杉杉)