新時代勞動教育應為學生成長賦能

光明日報記者 楊颯

“勞動教育就是挖挖土種種菜”“學校就是讓學生讀讀勞動課本”“搞勞動就是玩一玩”……近來,對于勞動教育中一些浮于表面的做法,引來了不少質疑的聲音。勞動教育該如何讓學生體會勞動的快樂和意義?

2021年度天津市中小學勞動技能大賽。沈岳攝/光明圖片

從習近平總書記在全國教育大會上提出“要努力構建德智體美勞全面培養的教育體係”,到《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》和《大中小學勞動教育指導綱要(試行)》的發布,勞動教育在全國各大中小學如火如荼地開展起來。

中國教育學會研究員時俊卿指出,勞動教育區別于勞動,也區別于勞動技術教育。它是使受教育者樹立正確的勞動觀點和勞動態度,熱愛勞動和勞動人民,養成勞動習慣,了解勞動場景程序技術、科學享受勞動成果的教育,是人德智體美勞全面發展的主要內容之一。

課程賦能:從“課”到“育”,不能為勞動而勞動

山東省濰坊市峽山二七一雙語小學五年級的李雨芯正在老師的指導下制作麥稈畫。麥稈畫是中國民間剪貼畫的一種,是非物質文化遺產。一根小小的麥稈,經過“熏、蒸、漂、刮、推、燙、剪、刻、編、繪”多道工序,最終成為一幅藝術品。李雨芯運用熨鬥和剪刀,正在對麥稈進行燙和剪的工序。當李雨芯聽到勞動教育課老師王蕾說可以帶著自己剪貼的麥稈畫作品到校藝術節文創產品一條街進行售賣,小姑娘眼中閃出興奮的光芒,她十分期待。

江西省新余市渝水區仙來學校開辟“耕讀樂園”。 廖海金攝/光明圖片

麥稈易碎,制作過程不僅需要手巧,還需要耐心。用熨鬥或剪刀操作時,有的孩子會受一點小傷,考驗著孩子們面對困難的心態。但學生樊昊彬充滿了鬥志:“熨鬥真的很燙,剪刀真的很鋒利,但我並不畏懼這些,我用我的耐心和細心挑戰麥稈畫的精細制作,只求把麥稈畫的美帶到更多人面前!”

“制作麥稈畫對孩子們的影響是多元的。這堂勞動課,同學們體驗了傳統工藝勞動,感受到了耐心細致、精益求精的工匠精神,真切地體會到獲得勞動價值、勞動回報的成就感,麥稈畫真的可以讓生活更加美好!對孩子來說,這就是勞動感情的培養。”王蕾說。

“勞動教育本質上是一種教育實踐,教育性是其首要屬性。”山東省煙臺市教科院副院長趙霞跟著學生們一起參與了這堂麥稈畫制作課程,她評價道:“參與體驗勞動模式不能只注重引導學生獲得勞動體驗,更關鍵的是要引導學生把真實勞動體驗過程中獲得的勞動感悟或理論運用到自己今後的勞動實踐中去。”

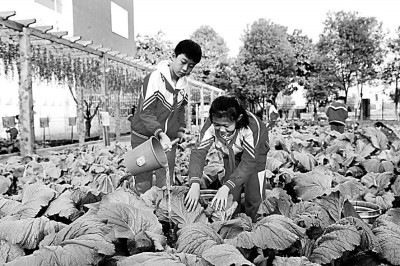

江蘇省太倉市朱棣文小學學生在種植綠色蔬菜。王建康攝/光明圖片

“新時代勞動教育的效果,要看學生是否加深了對勞動的認識,是否增進了對勞動人民的感情,是否涵養了奮鬥精神,不能流于形式。”時俊卿認為,新時代的勞動教育不能為勞動而勞動,而要發揮勞動的育人作用。

濰坊市實驗中學的“校園崗位勞動體驗課程”讓學生們到校各個崗位體驗勞動,穿校服的學生,混編入校工隊伍:跟著保潔阿姨掃走廊、擦玻璃;和保安大哥一整天在門口上崗值班;早上5點多就到食堂後廚擇菜、做早點,為全校6000多名師生準備一天三頓飯;在學校咖啡館當服務員……

初二年級的李浩龍上完課後說道:“勞動也是一種重要的學習,我們通過崗位體驗,更懂得了勞動的光榮與艱辛,更明白了要珍惜勞動成果。”

“勞動教育是學生生命成長中不可或缺的課程,通過勞動教育課程,學生不僅獲得了新知,更在勞動體驗中增強了心智,提升了對自我、生活、社會、未來和生命的認知高度,也反哺了學生其他學科課程的學習。”山東271教育集團總校長趙豐平認為,新時代勞動教育要讓學生理解“種瓜得瓜、種豆得豆”付出與收獲的內涵,明確“勞動創造人、勞動創造幸福、勞動創造事業”的勞動價值。

學科賦能:從“單一”到“融合”,打破課堂邊界

立春時,學生們來到校外田園尋找春天,在校園內舉辦“嶺上春耕節”;立夏時,學生們摘蠶豆、剝蠶豆、煮蠶豆、吃蠶豆;立秋時,學生拿起鋤頭,整地施肥種蘿卜,參加學校的“嶺上豐收節”;小雪時,油菜長大了,大家測量油菜的高度,在素描本上為油菜畫像……湖北省宜昌市西陵區桃花嶺小學的學生們跟隨二十四節氣勞作、認識農作物,在觀察、訪問、調查、繪畫、寫作、詩歌創作等活動中經歷一次次綜合性學習。

此外,除了在衣工坊、食工坊等學校社團里,學生通過職園啟蒙課程,從家政、廚技、農藝、非遺、創客等維度進行勞動體驗外,還積極走出學校,在博物館、規劃館、農業實踐基地等地進行勞動實踐。

“沒有親近過土地的學生,就沒有幸福快樂的童年;沒有勞動實踐的教育,就像是‘空中樓閣’。” 桃花嶺小學校長賀金蓮說。

該如何準確把握新時代勞動工具、勞動技術、勞動形態的新變化,增強勞動教育的時代性,讓其緊跟受教育者,幫助他們形成“中國特色勞動教育價值觀”並伴隨其一生呢?這是桃花嶺小學的老師始終在思考的問題。

于是,桃花嶺小學創新性地開展學科融合的“大勞動教育”模式——LAS課程,將勞動課(labor class)、藝術課(art class)、科學課(Science class)等多門學科融為一體。學校的每一位教師都參與其中,每學期16節勞動課,分別由不同學科教師整合該學科與勞動的內容。學生不再是散點的體驗,而是從各個學科、各個教師全方位地習得正確的勞動觀念,不斷提升勞動素養。

深圳市光明鳳凰學校開辟“開心農場”,把勞動教育的課堂搬進大自然,讓田間勞作為學生的成長賦能,孩子們在充分感受傳統農耕文明的魅力風採同時,體會勞動的快樂;在關注作物的生長過程的同時,運用觀察、記錄、分析、繪畫、拍攝等方法,探尋其奧秘,積累自然科學知識,建構科學探究經驗。農場上的美術課堂,視野多維立體,筆觸直觀感性,實現了“以勞育美,以美育人”的教育功能。農場里的語文課堂,學生不但有效地運用了語言,提高了語言表達能力,同時還調動了他們對事物的感知和觀察力。記錄與測量,設問與探究,分析與歸納,孩子們在種植過程中不斷發現和提出問題,繼而進行猜想、查找資料、驗證,從而解決問題。

教育部基礎教育勞動教育指導專委會主任委員、中國教育學會中小學勞動技術教育專業委員會理事長徐長發從勞動教育的特點闡釋了學科融合的必要性,他說:勞動教育的內容構成決定著它的實踐性特點,“問題學習”“項目學習”“做中學”“學中做”是其常規的教學方式。課程的實施往往與技術教育結合,與信息技術的應用緊密結合,與“五小活動”(小發明、小創造、小革新、小設計、小建議)結合,與科學教育結合,與學科教育融合。課堂實踐、課外實踐、家庭實踐、校外實踐、社會實踐形式多樣,豐富多彩。

賀金蓮認為,“勞動教育所面臨的問題是如何超越形式並保持勞動教育的核心或者說是精神內核。我們要重視勞動教育內容的多樣化,更要重視勞動對于‘人的全面發展’的意義,認識到它歸根結底是培養社會主義勞動者的一種必須。否則,勞動教育很可能過于注重形式而缺乏遠大目標,不足以培養社會主義建設者和接班人。”

“勞動課程只有滲透到日常的教學活動中去才能放大它的價值。”賀金蓮說。所以,在她看來,“新時代勞動教育課程不能囿于課程開發的層面,應跨越課程之‘界’、學科之‘界’、學段之‘界’,實現勞動教育課程全方位、諸領域、各要素之間的深度耦合。”

評價賦能:從“拍照打卡”到“多元評價”,勞動清單成果可視化

老師帶著學生到勞動基地收收蔬菜、摘摘果子、挖挖土,其間拍拍照、走走形式,完成“勞動教育打卡”,如此就能保證勞動教育的效果嗎?

山東省基礎教育課程研究中心主任李紅婷發現,有不少勞動教育呈現出重“結果”、輕“過程”,重“技能”、輕“素養”, 重“形式”、輕“體驗”的問題。把勞動教育等同于勞動技術教育、通用技術教育、綜合實踐活動等,或簡單地把勞動教育當成“體力勞動”,這都是錯誤的現象。

如何讓勞動教育的效果發揮到實處,讓學生認識到勞動教育的價值,並延伸運用到實際生活當中?

山東省威海市文登區高村中學結合鄉情校情學情進行深度調研,做好基地建設、課程體係、評價方式的頂層設計,開發出與鄉土文化共生的特色勞動課程體係——“田園書鄉”校本課程群和由二十四節氣組成的《晴耕雨讀》農耕口袋書。

《田園書鄉》課程由“田”課程、“園”課程、“書”課程和“鄉”課程4冊56課時構成。田課程,指向學生勞動素養的提升;園課程,指向學生文明禮儀的培養;書課程,指向學生人文內涵的培育;鄉課程,指向學生鄉愁情懷的養育。

就此,圍繞學校勞動清單、家庭勞動清單和服務性勞動清單,學校構建起新時代勞動教育增值評價研究體係。改進結果性評價、凸顯過程性評價、注重增值性評價、健全智慧綜合評價、改革評價反饋方式,形成智慧多元的勞動教育綜合評價體係。小農夫形象卡、農耕履歷證、田園博士勳章的“卡證章”一體化評價機制對應不同階段學生勞動成果的獎勵,給學生帶來滿滿的榮譽感。

高村中學老師林艷春欣慰地說:“一個學期結束,學校能給孩子和家長們的絕不能只是試卷和假期作業。在高村中學的學生勞動綜合素質報告單里,有學生的成長趨勢、勞動素養評價、項目化研究水平、獲獎記錄、教師綜合評價和興趣特長等內容,記錄了學生參加的每次活動、獲得的每點進步、付出的每分努力,列出了每位任教教師的關心、認可和期許。”

深圳市南山區教育局開發了“新時代勞動教育”微信小程序,真實記錄勞動周活動中小組分工合作情況、實踐(調研)方法小組階段性成果等。“勞動應當伴隨人的一生,只有讓其與生活相融,並伴之以一定的認知提升,勞動教育才會成功。”深圳市南山區育才二小校長龔振說。

徐長發最後指出,勞動教育應堅持成果評價可視化原則,把科學的想法做出來、呈現出來,培養學生的創新意識、效率意識、成果意識、成效意識和勞動精神,防止做事不認真、不計成本,圖熱鬧、一窩蜂,無果而終。

《光明日報》( 2021年06月22日 13版)