百年中國文學的紅色基因

作者:吳義勤(中國作協黨組成員、書記處書記)

今年是中國共產黨成立100周年,發端于20世紀初的中國新文學也走過了一百多年的光輝歷程。一百年來,中國共產黨及其所領導的中國革命、建設、改革事業對新文學產生了深刻影響,從根本上決定了中國新文學的發展道路、呈現方式和基本形態。作為社會意識形態體係的一部分,中國新文學也以特殊的形式深度參與了20世紀中國革命史和社會發展史,成為中國共產黨領導的革命、建設、改革事業的重要組成部分。從百年黨史與百年新文學史關係的角度回望歷史,既能對黨的輝煌歷史和巨大成就有更加形象的認識,也能在對中國新文學道路和成功經驗的總結中獲得繁榮新時代中國特色社會主義文學的新啟示。

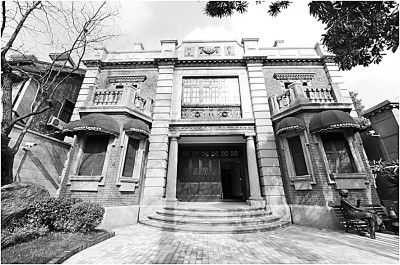

1930年,中國左翼作家聯盟的成立是黨領導文藝運動的一個標志性事件。圖為中國左翼作家聯盟會址紀念館。資料圖片

中國新文學發展進步的歷程與黨成長壯大的歷程始終相生相伴、相互呼應

中國新文學和中國共產黨幾乎是在20世紀初中國社會風雲激蕩的歷史和政治語境中一同誕生的,二者都是“古老中國”向“現代中國”轉變歷程中的必然產物。黨的早期創始人李大釗、陳獨秀、瞿秋白等同時是中國新文化運動的發起者和中國新文學的開創者。在提倡新文學的同時,對馬克思主義的翻譯、介紹和傳播也是新文學家的重要工作。新文學發展過程中,新文化運動的倡導者們創立了一大批文學報刊,推動文學革命發展,這些報刊同時也成為最早的馬克思主義思想傳播陣地。

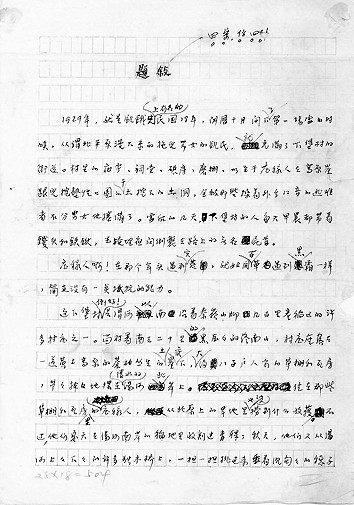

柳青《創業史》手稿 資料圖片

1915年9月,陳獨秀在上海創辦《青年雜志》(後改名為《新青年》),新文化運動由此發軔。陳獨秀的《文學革命論》,率先舉起“文學革命”的大旗,以鮮明的革命立場和文學理念,給舊文學以準確而猛烈的抨擊。李大釗與陳獨秀緊密呼應,發表《什麼是新文學》一文,將新文學與“社會寫實”聯係起來,賦予新文學以現實性和戰鬥性,而這正是百年中國新文學最重要的品質和特徵。瞿秋白同樣是新文學運動的重要推動者和實踐者。在翻譯介紹馬克思列寧主義的同時,還寫下了記述留學經歷和心路歷程的《赤都心史》《餓鄉紀程》等堪稱是新文學理念最早實踐成果的紀實文學作品。

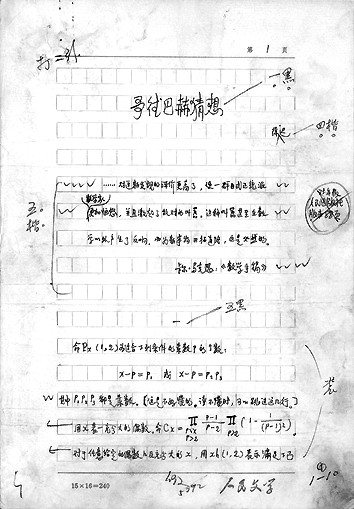

徐遲《哥德巴赫猜想》手稿 資料圖片

可以說,中國新文學與五四新文化運動發生伊始就擁有強烈的紅色基因,為中國共產黨的成立奠定了堅實的思想基礎、文化基礎和輿論基礎。而早期中國共產黨人既是馬克思主義的信奉者和傳播者,又是新文學基因濃烈的文學家。他們同時擁有新文學基因和紅色基因,二者相互融合、相互激發,決定了中國新文學發展進步的歷程與黨成長壯大的歷程始終相生相伴、相互交織、相互呼應。

中國共產黨成立之後就十分重視新文學對推動革命事業發展的重要作用,十分重視對文學運動、文學社團和文學思潮流派的組織和領導,在積極推動新文學發展的同時,特別注重通過文藝作品來宣傳和普及革命思想。文學研究會是新文學運動中成立最早、影響和貢獻非常大的文學社團之一。該社團的發起人包括沈雁冰(茅盾)、郭紹虞等後來加入中國共產黨的革命作家。文學研究會主張“為人生”,以血和淚的文字揭露黑暗現實,在“啟蒙”的意義上呼應了黨教育、發動群眾的使命。創造社是新文學運動中具有較大影響的另外一個文學社團,發起人郭沫若、成倣吾也是加入中國共產黨的革命作家。1925年五卅運動後,創造社開始傾向革命或參加實際革命工作,大力提倡革命文學。《創造月刊》第1卷第3期發表郭沫若《革命與文學》和第1卷第9期發表成倣吾《從文學革命到革命文學》,成為提倡無產階級革命文學的“戰鬥的陣營”。1924年,早期入黨的革命作家蔣光慈與沈澤民成立春雷社,他們以上海《民國日報》副刊《覺悟》為陣地宣傳革命思想。春雷社是我們黨早期直接領導的革命文學社團之一。

1930年,中國左翼作家聯盟的成立是黨領導文藝運動的一個標志性事件。左翼作家聯盟的旗幟是魯迅,實際的領導者是瞿秋白。在20世紀30年代初至抗戰全面爆發前的幾年間,“左聯”作家在文化戰場上勇敢戰鬥,通過創辦《拓荒者》《文學月報》《前哨》《北鬥》《十字街頭》等刊物,開辟了一批傳播革命思想的文藝陣地,對20世紀30年代的文藝發展產生了巨大影響,為黨的革命事業作出了突出貢獻。

抗日戰爭全面爆發之後,文藝界在武漢成立了中華全國文藝界抗敵協會。大會選出郭沫若、茅盾、夏衍、老舍、巴金等45人為理事,推選老舍為總務部主任,主持日常工作。“文協”成立大會上,提出了“文章下鄉,文章入伍”的口號,鼓勵作家深入現實鬥爭。“文協”有力地團結了各地各領域的作家、藝術家,使抗戰初期的文藝活動呈現出蓬勃發展的新氣象。作為對中華全國文藝界抗敵協會的呼應,延安革命根據地也成立了陜甘寧邊區文化界救亡協會,組織推動解放區的文藝運動。“邊區文協”成立之後,又組建了詩歌總會、文藝突擊社、戲劇界抗戰聯合總會、民眾娛樂改進會、文藝戰線社、大眾讀物社、抗戰文藝工作團等機構。黨在解放區創立的文藝團體和機構及其所開展的文藝活動,有力地促進了革命運動的開展,很好地發揮了文藝的政治功能和社會動員功能。

1938年4月,為培養抗戰文藝幹部和文藝工作者,黨在延安成立了魯迅藝術學院。毛澤東在成立大會上指出,要在民族解放的大時代去發展廣大的藝術運動,在抗日民族統一戰線方針的指導下,實現文學藝術在今天的中國的使命和作用。“魯藝”的成立,是黨探索培養具有革命信念的文藝工作者的新的有效方式。在抗戰時期,“魯藝”很好地承擔起了工作任務,完成了歷史使命。

總之,從第一次國內革命戰爭到第二次國內革命戰爭、從抗日戰爭到解放戰爭,從國統區到解放區,中國新文學始終與黨同步、與革命同步、與時代同步、與歷史同步,在不斷發展進步的過程中服務革命、服務人民、服務走向現代的歷史進程,為黨領導的革命事業作出了獨特的貢獻。

黨在不同時期都從革命、建設、改革事業的實際出發,及時制定和調整文藝工作的方針政策,從根本上保證中國新文學的發展道路和發展方向

一百年來,我們黨始終高度重視文學事業,始終把文學事業視為黨的事業的重要組成部分。黨的歷代領導人都高度重視文學事業並且有著強烈的文學情懷。

1942年5月,毛澤東在延安文藝座談會上指出:“在我們為中國人民解放的鬥爭中,有各種的戰線,就中也可以說有文武兩個戰線,這就是文化戰線和軍事戰線。我們要戰勝敵人,首先要依靠手里拿槍的軍隊。但是僅僅有這種軍隊是不夠的,我們還要有文化的軍隊,這是團結自己、戰勝敵人必不可少的一支軍隊。”

2016年11月30日,習近平總書記在中國文聯十大、中國作協九大開幕式上的重要講話中指出,文藝事業是黨和人民的重要事業,文藝戰線是黨和人民的重要戰線。他強調,文運同國運相牽,文脈同國脈相連。實現中華民族偉大復興,是一場震古爍今的偉大事業,需要堅忍不拔的偉大精神,也需要振奮人心的偉大作品。

黨對文學事業的組織、領導貫穿黨的全部發展歷程。從新民主主義革命到社會主義革命和建設時期,從改革開放新時期到中國特色社會主義新時代,黨在不同時期都從革命、建設、改革事業的實際出發,及時制定和調整文藝工作的方針政策,從根本上保證中國新文學的發展道路和發展方向。

黨特別重視新文學人才和作家隊伍的建設。百年來,在黨的周圍形成了一支強大的黨員作家隊伍和黨的“同路人”隊伍。百年中國文學的發展歷程正是黨對中國現當代作家的吸引、召喚、引導、培養的歷程,是一代代黨員作家與黨同心同德、患難與共的歷程,是一批批向往光明和進步的作家緊密團結在黨的周圍聽黨話、跟黨走成為黨的“同路人”的歷程。巴金曾經說過:“我們的現代文學好像是一所預備學校,把無數戰士輸送到革命戰場。”

在新民主主義革命時期,有一大批優秀作家接受革命思想,在極其艱苦險惡的條件下,堅定地加入黨組織,包括茅盾(1921年入黨)、蔣光慈(1922年入黨)、郭沫若(1927年入黨)、夏衍(1927年入黨)、馮雪峰(1927年入黨)、李初梨(1928年入黨)、馮乃超(1928年入黨)、鄧拓(1930年入黨)、丁玲(1932年入黨)、田漢(1932年入黨)、陳荒煤(1932年入黨)、周立波(1935年入黨)、柳青(1936年入黨)。他們一邊寫作,一邊投身革命實踐,為革命事業發展作出了突出貢獻,也付出了巨大犧牲。20世紀30年代,丁玲、何其芳、蕭軍、艾青、田間、卞之琳等一大批作家奔赴革命聖地延安。在火熱的革命實踐中,他們的思想和認知發生了蛻變,很多人都投入黨組織的懷抱。比如,劉白羽(1938年入黨)、田間(1938年入黨)、魏巍(1938年入黨)、何其芳(1938年入黨)、歐陽山(1940年入黨)、蕭軍(1948年入黨)。

新中國成立,中華民族開啟嶄新篇章。廣大作家被新生的人民共和國所鼓舞和振奮,滿懷豪情投身于社會主義建設,用手中的筆為新中國建設添磚加瓦。黨員作家隊伍進一步發展壯大。比如陳白塵(1950年入黨)、端木蕻良(1952年入黨)、歐陽予倩(1955年入黨)、卞之琳(1956年入黨)、曹靖華(1956年入黨)、曹禺(1956年入黨)、黃宗英(1956年入黨)、季羨林(1956年入黨)、宗璞(1956年入黨)、李準(1960年入黨)、秦牧(1963年入黨)、蹇先艾(1983年入黨)、王西彥(1986年入黨)。

與加入黨組織的作家交相輝映,百年中國文學中還有一批在文學戰線緊密團結在黨的周圍,與黨同聲相應、同氣相求,與黨的事業彼此呼應、彼此配合的“同路人”作家。他們雖然沒有黨員身份,但在革命者隊伍中,同樣發揮了非常重要的作用,是革命隊伍不可或缺的一員。魯迅、巴金、老舍、冰心、葉聖陶、聞一多等就是其中傑出的代表。

魯迅是新文學運動的旗手和巨匠。他的《吶喊》《彷徨》深刻揭露舊中國的社會黑暗和國民劣根性,對廣大民眾產生了重要的啟蒙作用。與此同時,他積極支持和投身黨的革命實踐,推動革命文藝發展,是中國革命最重要的“同路人”。毛澤東曾評價說:“魯迅的方向,就是中華民族新文化的方向。”巴金也是黨的重要“同路人”。他的長篇小說《家》《春》《秋》充滿對舊社會、舊制度的批判,表現一代青年新人的“覺醒”,具有強烈的啟蒙意義。老舍則是一位一生都在積極要求入黨的“同路人”。抗戰期間,他毅然南下武漢,投身抗戰洪流,擔任中華全國文藝界抗敵協會總務處主任並創作了大量面向大眾的文藝作品。老舍的代表作《四世同堂》以抗戰為背景表現人民的悲慘生活,控訴日軍的殘暴罪行,謳歌中國人民偉大的愛國精神。

在百年中國新文學發展歷程中,具有黨員身份的作家以及接受了革命思想的“同路人”作家構成了新文學史上最重要的歷史主體,是百年中國新文學最重要的實踐者和推動者,是中國新文學能取得巨大成就的人才保證。

黨對文學事業的發展一直有著頂層設計和制度設計,黨的文藝方針政策是馬克思主義文藝理論與中國革命、建設、改革實踐相結合的產物,始終有著與時俱進的實踐品格。

黨成立之初,就十分重視文化宣傳工作,十分重視用文學的方式宣傳馬克思主義思想和黨的主張,注重用文學作品動員、發動、教育、啟蒙群眾,批判、揭露敵人。中共一大就強調黨的文化領導權對于革命事業的極端重要性,強調黨對文學運動和出版物的領導。其後,黨的文藝方針政策不斷地隨歷史進程而進行著同步調整。第一次國內革命戰爭時期,黨主張以各式各樣的文藝形式推動宣傳工作,啟蒙大眾,喚起人民的革命意識。第二次國內革命戰爭時期,黨注重加強對國統區文藝的領導,注重建立文藝界的統一戰線。抗戰和解放戰爭時期,黨倡導文學的大眾化和戰鬥性,鼓勵文學直接服務抗戰、服務革命事業。

1942年,毛澤東在延安召開文藝座談會,發表了《在延安文藝座談會上的講話》,明確文藝要“為工農兵服務、為政治服務”的方向,從根本上解決了“為什麼人”的問題。這一講話不僅深刻影響了解放區文學創作,也對新中國的文藝創作產生了重要影響。在講話精神指引下,黨實現了對解放區文藝工作的統一領導,使文藝工作與革命工作更好地結合在一起。1943年11月,中共中央宣傳部發布《關于執行黨的文藝政策的決定》,明確把《在延安文藝座談會上的講話》作為當時中國文藝運動的基本方針,這是中共歷史上首次使用“黨的文藝政策”概念。

新中國成立之後,黨建立了完備的文學制度。黨對文藝工作的領導,主要通過設立文藝領導機構和頒布文藝政策來施行。中國的文學制度是社會主義制度的重要組成部分,文學制度的優越性也是社會主義制度優越性的體現。

1949年7月,新中國成立前夕,為進一步加強文藝工作,黨中央組織召開了“第一次全國文代會”。第一次文代會產生了全國性的文藝界組織機構,即中華全國文學藝術界聯合會(1953年改名為中國文學藝術界聯合會)。在文學領域,成立了中華全國文學工作者協會(1953年9月改名為中國作家協會)。中國文聯、中國作協以及文代會和作代會是黨的文學制度的重要組織形式,是黨和政府聯係廣大作家和文藝工作者的紐帶,是社會主義政治體制的重要組成部分,為推動新中國文學藝術的繁榮發展發揮了重要作用。

1956年,毛澤東在最高國務會議上宣布將“百花齊放、百家爭鳴”作為黨發展科學、繁榮文學藝術的指導方針。這一方針的提出,深刻總結了我們黨在多年的革命鬥爭中領導文藝工作的成功經驗,體現了我們黨對文藝自身發展規律的深刻認識。“雙百”方針成為推動“十七年”文學繁榮發展最重要的文藝政策,在這一方針的指引和推動下,涌現了一大批優秀的現實主義文藝作品,比如“三紅一創,青山保林”(即《紅旗譜》《紅岩》《紅日》《創業史》《青春之歌》《山鄉巨變》《保衛延安》《林海雪原》)等紅色經典。

1979年,第四次文代會的召開是中國新文學發展史上又一具有特殊意義的重要事件,是黨的文藝方針政策的一次深刻的調整與宣示。鄧小平出席大會並發表了祝詞,他明確指出,黨對文藝工作的領導,不是發號施令,不是要求文學藝術從屬于臨時的、具體的、直接的政治任務,而是根據文學藝術的特徵和發展規律,幫助文藝工作者獲得條件來不斷繁榮文學藝術事業,提高文學藝術水平,創作出無愧于我們偉大人民、偉大時代的優秀的文學藝術作品和表演藝術成果。1980年7月26日,《人民日報》發表了《文藝為人民服務、為社會主義服務》的社論,對新“二為”思想的含義作了具體闡述。從此,我國新時期文藝事業發展的方向正式表述為“為人民服務、為社會主義服務”。

2014年,習近平總書記主持召開文藝工作座談會,並發表重要講話。他號召廣大作家要堅持以人民為中心的創作導向,深入生活,扎根人民。強調文藝要反映好人民心聲,就要堅持為人民服務、為社會主義服務這個根本方向。這是黨對文藝戰線提出的一項基本要求,也是決定我國文藝事業前途命運的關鍵。只有牢固樹立馬克思主義文藝觀,真正做到了以人民為中心,文藝才能發揮最大正能量。以人民為中心,就是要把滿足人民精神文化需求作為文藝和文藝工作的出發點和落腳點,把人民作為文藝表現的主體,把人民作為文藝審美的鑒賞家和評判者,把為人民服務作為文藝工作者的天職。習近平總書記的重要講話,科學回答了在新的歷史條件下繁榮和發展社會主義文藝面臨的一係列重大理論和實踐命題,是對社會主義文藝發展經驗的深刻總結,是馬克思主義文藝理論中國化的最新成果,為新時代中國文學的發展指明新方向、開辟新道路。

黨的百年歷程中各個重要的歷史時期、歷史事件、歷史人物,都在百年文學中得到生動形象的書寫

黨一百年波瀾壯闊的歷史和取得的巨大成就,是最精彩的中國故事,是中國新文學最重要的寫作資源和書寫對象。中國新文學史某種意義上正是形象化的黨史、中國革命史、中國社會主義建設史和改革開放史。黨的百年歷程中各個重要的歷史時期、歷史事件、歷史人物都在百年文學中得到了生動形象的書寫,並產生了一大批紅色文學經典。

講好黨的故事是中國新文學的神聖使命。新民主主義革命時期,新文學就開始了對黨的革命歷史的同步記錄和書寫。1921年,郭沫若的《女神》最早表達了對共產主義的呼喚,表現出摧毀舊世界、創造新世界的革命精神;1926年,蔣光慈的小說《少年漂泊者》最早描寫青年知識分子投奔共產主義的歷程;1931年,巴金的小說《死去的太陽》最早表現上海、南京等地的工人運動;茅盾的《子夜》全景表現20世紀30年代都市生活的方方面面,書寫舊世界的崩潰和新生事物的誕生,成為革命啟蒙教科書;1935年,蕭軍的《八月的鄉村》正面表現東北抗戰和東北人民的生活與掙扎;1945年,賀敬之、丁毅執筆的《白毛女》深刻揭示“舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人”的主題;1946年,邵子南的《李勇大擺地雷陣》生動描寫敵後抗日鬥爭;1948年,周立波的《暴風驟雨》和丁玲的《太陽照在桑幹河上》真實表現解放區土改的宏闊場景。

“十七年”時期,是社會主義建設和革命歷史題材小說創作的繁盛期。吳強的《紅日》描寫解放戰爭中發生在江蘇漣水,山東萊蕪、孟良崮的三次重要戰役,表現了敵我之間的殘酷較量;杜鵬程的《保衛延安》以延安保衛戰為題材,描繪了一幅生動、壯麗的人民戰爭畫卷;曲波的《林海雪原》展現了人民軍隊在東北進行的艱苦卓絕的鬥爭;柳青的《創業史》全面展現了合作化運動給當代農民命運帶來的巨大改變;周立波的《山鄉巨變》生動描寫了土改給農民精神生活帶來的變化;老舍的《龍須溝》通過龍須溝的古今對比,表達了對新中國的無比熱愛。

新時期以來,涌現出許多全景式反映黨的革命歷史的優秀文學作品。金一南的《苦難輝煌》全景展現黨建立紅色政權、領導人民進行偉大長徵和革命戰爭的恢宏歷史;王樹增的《抗日戰爭》《解放戰爭》全景反映抗日戰爭和解放戰爭的偉大進程。黎汝清的《湘江之戰》以紅軍長徵途中最慘烈的湘江之戰為主線,真實再現了英勇戰鬥、不畏犧牲的紅軍精神。同時,對新中國及改革開放以來中國社會發生的翻天覆地的變化也有精彩的文學表達。梁曉聲的《今夜有暴風雪》《人世間》、史鐵生的《我的遙遠的清平灣》表現一代人的青春和熱血,致敬知青們的奮鬥歲月;路遙的《人生》《平凡的世界》表現改革開放之初青年一代的奮鬥歷程;賈平凹的《臘月正月》、王潤滋的《魯班的子孫》、何士光的《鄉場上》、高曉聲的《陳奐生上城》表現現代化對中國農民和鄉村傳統價值觀念帶來的改變;徐遲的《哥德巴赫猜想》、諶容的《人到中年》表現新時期知識分子的精神歷程。

黨的十八大以來,中國社會發生了歷史性變革,取得了歷史性成就。陳毅達的《海邊春秋》、趙德發的《經山海》、李迪的《十八洞村的十八個故事》、老藤的《戰國紅》、紀紅建的《鄉村國是》等描繪了脫貧攻堅偉大事業帶來的歷史巨變;肖亦農的《毛烏素綠色傳奇》、李青松的《告別伐木時代》、何建明的《那山,那水》等講述了當代中國踐行“綠水青山就是金山銀山”、建設綠色美麗家園的生動實踐;劉醒龍的《如果來日方長》、熊育群的《蒼生在上》等呈現了中國人民在抗擊新冠肺炎疫情戰疫中的偉大奉獻精神和英勇鬥爭品質;徐劍的《大國重器》、許晨的《第四極:中國“蛟龍”號挑戰深海》、曾平標的《中國橋——港珠澳大橋圓夢之路》、王雄的《中國速度》等展現了我國在航天、橋梁、高鐵等多個尖端科技領域的迅猛發展與巨大成就。

中國新文學在不同時期對黨史的書寫,既有歷史的景深,又有當下的溫度,共同構成了對百年黨史的生動記錄和形象再現。

回顧20世紀中國新文學史, 我們看到,對英雄的塑造和歌頌是一條重要的文學主線,英雄人物特別是共產黨人的英雄形象構成百年中國文學最具魅力的人物形象譜係之一。習近平總書記在中國文聯十大、中國作協九大開幕式的重要講話中明確要求,對中華民族的英雄,要心懷崇敬,濃墨重彩記錄英雄、塑造英雄,讓英雄在文藝作品中得到傳揚。

黨的一百年是英雄輩出的一百年,是一代代英雄兒女在黨的領導下前赴後繼投身革命、建設、改革的一百年。從新民主主義革命到社會主義革命,從改革開放到中國特色社會主義新時代,涌現了無數可歌可泣的人民英雄,他們感天動地的事跡和高尚的人格成為中國文學禮讚與歌頌的重要對象。文學對英雄的再現與復活,使百年中國文學具有了豐富多彩的文學英雄譜係。王願堅《黨費》中的黃新,丁玲《太陽照在桑幹河上》中的張裕民,羅廣斌、楊益言《紅岩》中的江姐、許雲峰,馬識途《清江壯歌》中的任遠、柳一清,梁斌《紅旗譜》中的朱老忠,李英儒《野火春風鬥古城》中的楊曉冬,郭澄清《大刀記》中的梁永生等,構成新文學中“革命者”的英雄譜係;而吳強《紅日》中的沈振新,魏巍《東方》中的郭祥,李存葆《高山下的花環》中的靳開來等,構成新文學中“軍人”的英雄譜係;柳青《創業史》中的梁生寶,周立波《山鄉巨變》中的鄧秀梅,草明《乘風破浪》中的李少祥,張天民《創業》中的王進喜,賀敬之《雷鋒之歌》中的雷鋒,高建國《大河初心》中的焦裕祿等,構成新中國“建設者”的英雄譜係;蔣子龍《喬廠長上任記》中的喬光樸,柯雲路《新星》中的李向南,李國文《花園街五號》中的劉釗等,構成“改革者”的英雄譜係。

文學是人學。中國新文學的成就首先體現為典型形象塑造的成就。百年中國文學成功塑造了眾多經典性的典型人物,形成了豐富多彩的人物形象譜係。在這眾多的人物譜係中,具有紅色基因的英雄形象最為光彩奪目。他們是民族精神的化身,是黨性和信仰的化身,是人格力量的化身,是百年中國新文學的魅力之源。

在一百年的發展歷程中,新文學與黨一同成長、一同進步、一同發展,新文學事業與黨的事業息息相關、緊密同步。一方面,黨的領導、組織、引領有力地推動了新文學的發展,賦予了新文學以革命性、現實性和戰鬥性,提升了新文學的社會功能和影響力。黨所開創的波瀾壯闊的革命、建設、改革事業也為新文學提供了生活土壤和創作源泉,極大地拓展了新文學的表現空間。另一方面,廣大作家積極投身革命、建設、改革事業,努力創作弘揚中國精神、反映時代進程的優秀作品。二者在互動共生、相互促進中,共同書寫了百年中國光輝燦爛的歷史篇章。

《光明日報》( 2021年06月22日 16版)