【奮鬥百年路 啟航新徵程】資本春潮涌浦江

圖K 位于上海證券大廈的上海證券交易所交易大廳內景。 (上海證券交易所供圖)

圖L 開業初期的上海證券交易所外景。 (上海證券交易所供圖)

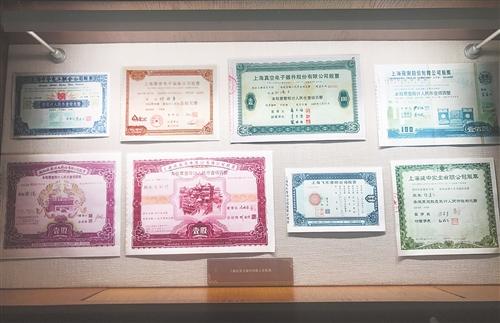

圖M 在中國證券交易博物館內展示的滬市“老八股”股票實物。經濟日報-中國經濟網記者梁 睿攝

1990年12月19日,上海市黃浦路15號浦江飯店孔雀廳門口車水馬龍、人聲鼎沸,熱鬧非凡。在這座位于黃浦江蘇州河交匯處的百年歷史建築內,隨著一聲清脆的鑼鳴,上海證券交易所正式開業。這聲鑼響宣告了新中國成立以來大陸首家證券交易所從此正式營業,這成為我國改革開放歷程中濃墨重彩的一筆,資本市場服務社會主義經濟建設從此翻開了新的一頁。

股份制改革風起雲涌

1984年,黨的十二屆三中全會通過了經濟體制改革的決定。之後國務院成立了金融體制改革研究小組,在制定的金融體制改革初步方案中第一次提出要建立證券交易所,還提出允許企業用發行股票、債券的方式直接融資等。

此後,一些集體企業和國有企業轉換成股份制企業,內部集資發行股票、有價證券櫃臺交易、信托投資公司和證券公司創立等,如雨後春筍般開始冒出來。

1984年,飛樂音響向社會發行1萬股,每股面值50元,共籌資50萬元。飛樂音響也由此成為新中國大陸地區第一只公開發行的股票。

1986年11月14日,改革開放總設計師鄧小平在北京會見了來參加中國和美國金融市場研討會的紐約證券交易所董事長約翰·范爾霖。在接受客人贈送給他的紐約證券交易所證章後,鄧小平委托了時任央行行長的陳慕華將一張上海飛樂音響股份有限公司股票回贈給客人。

約翰·范爾霖拿到獲贈的飛樂音響股票後,發現戶頭不是他的名字,就帶著一批隨行人員和美國記者乘飛機飛往上海過戶,隨後范爾霖去上海靜安寺附近的中國工商銀行上海信托投資公司靜安證券業務部辦理了股票過戶。

到1988年,全國有61個大中城市開放了國庫券流通市場;到1989年有100多個城市的400多家交易機構開辦了國庫券轉讓業務;1990年,全國累計發行各種有價證券2100多億元,累計轉讓交易額318億元,中介機構網點達到1600多家。

然而,由于缺少集中統一的證券交易二級市場,這些證券交易流通不便,既制約了投資者的投資熱情,也阻礙了籌集社會資金更好地為社會主義經濟建設服務。不同櫃臺市場的價格差還催生出一批“倒爺”。

籌辦上海證券交易所

1989年12月,上海市委常委擴大會議專門研究當時背景下的金融改革問題,其中主要有兩個議題:一個是要不要和如何引進外資銀行,另一個是要不要和如何建立證券交易所。

這次會議決定籌建上海證券市場,辦事機構設在人民銀行上海分行金管處。籌備工作分為三個方面:第一,統一思想協調工作;第二,建立法規制度(主要由人民銀行辦公室、金管處制定);第三,交易所具體籌備工作。

1990年4月18日,國務院在上海宣布浦東開發開放;4月30日,上海市政府對外宣布了浦東開發開放的十大政策和措施,其中之一便是建立上海證券交易所。

隨著上海證券交易所成立日期的確定,各項籌辦工作也進入了快車道。

選址是籌建上海證券交易所的關鍵。幾番奔波忙碌之後,交易大廳的地址確定為上海浦江飯店的孔雀廳。

此後是制定證券上市規則、交易規則和建立清算體係、會員管理制度等。這些挑戰對于當時的籌備小組而言,是典型的摸著石頭過河,而且還是閉著眼睛摸著石頭過河,一邊琢磨一邊幹。籌備組成員日夜泡在辦公室寫規則、培訓交易員。

隨著各項籌備條件的日趨成熟,1990年9月19日,中國人民銀行和上海市政府聯合向國務院上報了《關于建立上海證券交易所的請示》,該請示中說:“建立上海證券交易所的條件和時機基本成熟,建議國務院予以批準,以進一步樹立我國改革、開放良好形象,加快浦東開發、開放的進程,促進我國現已開拓的證券市場進一步發展,更好地為國家和企業籌集融通建設資金服務。”

1990年11月14日,中國人民銀行總行批復同意設立上海證券交易所。1990年11月26日,經國務院授權、由中國人民銀行批準建立的上海證券交易所正式成立。來自上海、浙江、安徽、江西、山東、沈陽、海南等地的25家證券經營機構成為交易所會員。

1990年12月19日,上海證券交易所開市交易首日,交易品種僅有30種國庫券、債券和8只股票,這8只股票分別是:飛樂音響、延中實業、真空電子、申華實業、愛使股份、飛樂股份、豫園商城和浙江鳳凰,人稱“老八股”,當日股票成交金額僅49.4萬元人民幣。

電腦交易領風氣之先

在上海證券交易所的籌備過程中,率先引入電腦撮合交易機制是一大亮點。上海證券交易所籌備之時,國際上發達國家的交易所證券交易主要是採用口頭競價模式,也就是打手勢配合高聲喊價,計算機並不普及。當時籌備組大部分人員也比較主張上交所使用口頭競價,一來當時股票並不多,交易難免顯得冷清,口頭競價除了能滿足需要,還能制造氣氛。

不過,籌備人員了解到,新加坡等新興市場當時正在推行計算機電子撮合交易,便從向人民銀行借的籌備經費中擠出一筆錢,找來上海財經大學的年輕教師設計計算機交易係統。經過幾個月攻堅,這套係統順利上線。

最終,上海證券交易所開業時就採用自主研發、微機聯網的電腦自動撮合競價交易係統進行證券交易,實現了證券委托電腦錄入、係統自動撮合成交、成交行情遠程自動實時傳送等自動交易功能。一些發達國家的證交所高管當時都認為,該係統達到了世界一流水平,不少國家還特地來到上海證券交易所取經。

另一個創新之舉則是推行股票無紙化。從1991年5月開始,上海證券交易所向股民回收手中的股票,開展無紙化交易係統試運行,1991年10月,全面推行了無紙化交易。上海證券交易所第9只上市股票“興業房產”印好了實物股票卻沒有發下去,之後發行的公司股票就再也沒有印刷實物。電子化提高了市場交易效率,A股交收周期由“T+4”大幅提升到“T+1”。

正因為有了當時電子交易的技術基礎,中國證券市場才得以快速發展。也正是在電子交易的支持下,才有了如今日成交額一度破萬億元的成交規模。迅速循環的資金,不僅推動著中國金融市場的開放,也讓實體經濟獲得更多支持。(經濟日報-中國經濟網記者 梁 睿)