我們的傳家寶堶右玉精神

“一年一場風,從春刮到冬。”“白天點油燈,黑夜土堵門。”在上了些年歲的右玉人記憶里,狂風肆虐、黃沙漫卷,是常事。

地處晉蒙交界、毛烏素沙漠邊緣的山西省右玉縣,是一個只有11萬人的小縣城。70多年前,這里“十山九禿頭”,林木綠化率不到0.3%,有外國專家斷言“不適宜人類居住”。

故土難離,沙海求生。70多年來,一任接一任的右玉縣委書記帶領幹部群眾持續不斷植樹造林,將“不毛之地”變成“塞上綠洲”,鑄就了“右玉精神”豐碑。

2012年9月28日,習近平同志在中共山西省委上報的《關于我省學習弘揚右玉精神情況的報告》的批示中,對右玉精神做了高度概括:“右玉精神體現的是全心全意為人民服務,是迎難而上、艱苦奮鬥,是久久為功、利在長遠。”

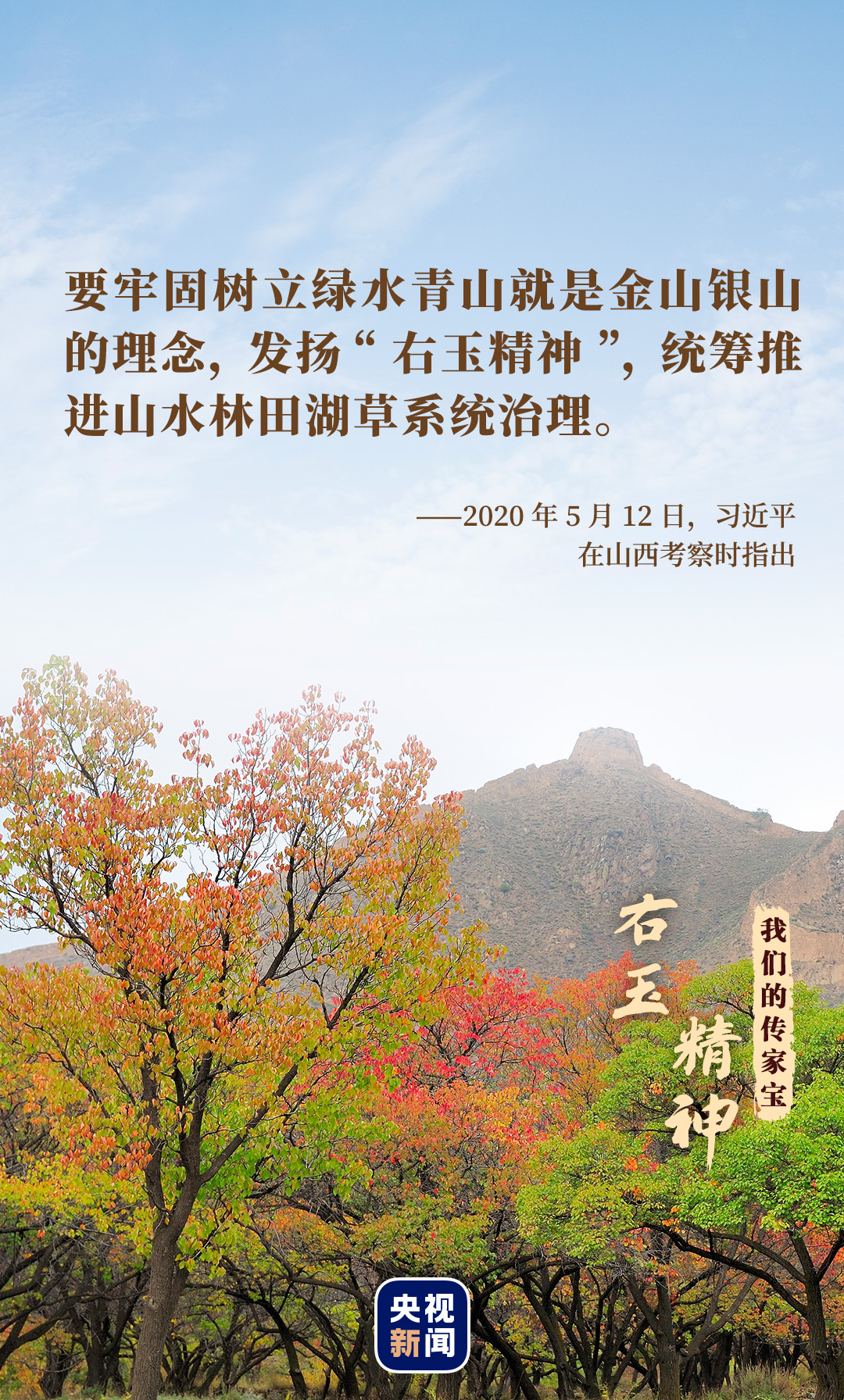

2020年5月,習近平總書記在山西考察時,再次強調要發揚“右玉精神”。

2015年1月,習近平總書記在同中央黨校第一期縣委書記研修班學員座談時,講到了右玉歷屆縣委帶領人民群眾治沙造林的故事,並要求大家要有“功成不必在我”的境界,像接力賽一樣,一棒一棒接著幹下去。

右玉土地貧瘠,樹苗成活率低。樹,栽上死了,再栽,一塊地要反復栽上好幾年。在右玉種樹,太難,太苦!當地人說:“在右玉,栽活一棵樹,比養活一個娃還難哩!”

1950年春,第一任右玉縣委書記張榮懷帶領右玉幹部群眾挖樹坑、插楊樹條,拉開了一場跨越70多年的綠色接力。

△20世紀六七十年代,右玉縣群眾在荒山植樹。

右玉縣頭水泉村的王明花老人仍記得“三戰黃沙洼”的場景。從縣委書記到普通群眾,從老人到娃娃,全縣人民齊上陣。可大風過去,遍地是幹枯的樹苗。有一股“擰勁兒”的右玉人用了整整8年,先後展開三次“大會戰”,終于把樹“釘”在了黃沙洼,把這片4公里寬、20公里長的沙丘變成了綠樹崗。

“換領導不換藍圖,換班子不減幹勁。”一張藍圖、一個目標、70多載耕耘,右玉全縣幹部群眾累計種下約1.4億棵樹。2018年8月,右玉縣脫貧摘帽。曾經最稀缺的綠色,如今成了這里最厚重的底色。

曾經黃沙遍地、寸草不生的右玉縣,因右玉幹部群眾不服輸的韌勁和70多年的綠色接力,如今慢慢變成一片片林海。

2020年5月,在山西考察的習近平總書記特別強調要弘揚“右玉精神”:“各級領導幹部要有功成不必在我、功成必定有我的境界,不要搞急功近利的政績工程,多做一些功在當代、利在長遠、惠及子孫的事情。”

2020年,右玉所有的宜林荒山全部綠化,林木綠化率達到56%。今年2月25日,全國脫貧攻堅總結表彰大會上,中共右玉縣委員會被授予“全國脫貧攻堅先進集體”。

綠水青山就是金山銀山。如今,“右玉精神”在這片土地上又開啟了從“擴大綠”到“轉化綠”的新接力。

△山西省朔州市右玉縣馬營河村附近的風景(2020年7月21日)

受益于右玉良好的生態環境,這幾年,右衛鎮馬營河村發展旅遊觀光業,樹下長出了羊肚菌,地里種上了菊花,村民蓋起了大棚。“生態好了,人的腦子也活了。”馬營河村黨支部書記朱義說,2020年全村人均純收入達到12200多元。

75萬只羊、40萬畝小雜糧、8萬畝中藥材、4.2萬畝彩色種植、28萬畝沙棘、20多家綠色農業龍頭企業……生態治理給右玉帶來了良好的經濟效益,給右玉人民帶來了美好生活。

從曾經的黃沙漫漫,到如今的綠意盎然。一路走來,右玉人民弘揚“右玉精神”,創造了黃土高原上的生態奇跡,並在轉型發展蹚新路的徵程上砥礪奮進,書寫新時代中國特色社會主義新篇章。

監制堶王姍姍 張鷗

制片人堶興來 吳璇

主編堶寧黎黎

編輯堶張亞楠

視覺堶江雨航

校對堶陸明明