鑒往知來,跟著總書記學歷史堶從百年開埠到打好“僑”牌,汕頭篇章有看頭

“港口”和“僑鄉”,是銘刻在汕頭歷史血脈中的印記,也是汕頭經濟特區40年發展的密碼。10月13日下午,習近平總書記來到汕頭市小公園開埠區,走進開埠文化陳列館、僑批文物館和街區。開埠區內,隔街對望的兩座建築,恰是回望汕頭百余年發展的窗口。

百年開埠 開放熱土

汕頭開埠,承載著一段屈辱的記憶,也開啟了一段繁榮的歷史。

汕頭位于粵東中心地區,是中國大陸唯一擁有天然內海灣的城市,地理位置重要,自然條件優越,被稱為“嶺東門戶、華南要衝”,是古代海上絲綢之路重要始發港。

△汕頭

1860年開埠前,汕頭港成為全國華工出境最為集中的港口,令西方列強垂涎不已。第二次鴉片戰爭後,清政府與列強簽訂了《天津條約》,增開潮州(汕頭)等地為對外通商口岸。

1860年1月1日,汕頭開埠。此後,外國資本、洋行及洋工廠大量涌入,進出口貿易經濟發展快速,至今仍是汕頭經濟的重要產業。

開埠帶來開放,開放帶動貿易,汕頭逐步成為南粵最重要的商業貿易城市之一,成就一段“百載商埠、樓船萬國”的繁榮。

隨著開埠,那些走出去創業的潮汕人,回到故土辦廠開店,于是就有了汕頭以小公園為中心的“四永一升平”等繁華的商業街區。

△獨家視頻:看得見騎樓 記得住鄉愁

向海而生,因港而立。1980年,汕頭躋身全國首批4個經濟特區之一,港口經濟成為引領汕頭發展的重要一環。如今,汕頭港是國家“一帶一路”重點建設的15個港口之一,基本覆蓋東南亞主要港口和國內沿海各港口。

從160年前的被動開放,到40年前設立特區,再到新時代改革開放再出發,汕頭在中國改革開放和經濟特區發展中書寫燦爛篇章。10月13日,在汕頭小公園開埠區,習近平總書記強調,我此行到廣東考察,就是進一步向國內外宣示,中國共產黨領導中國人民將繼續堅定不移走改革開放的道路。

△小公園開埠區

一紙僑批 家國情懷

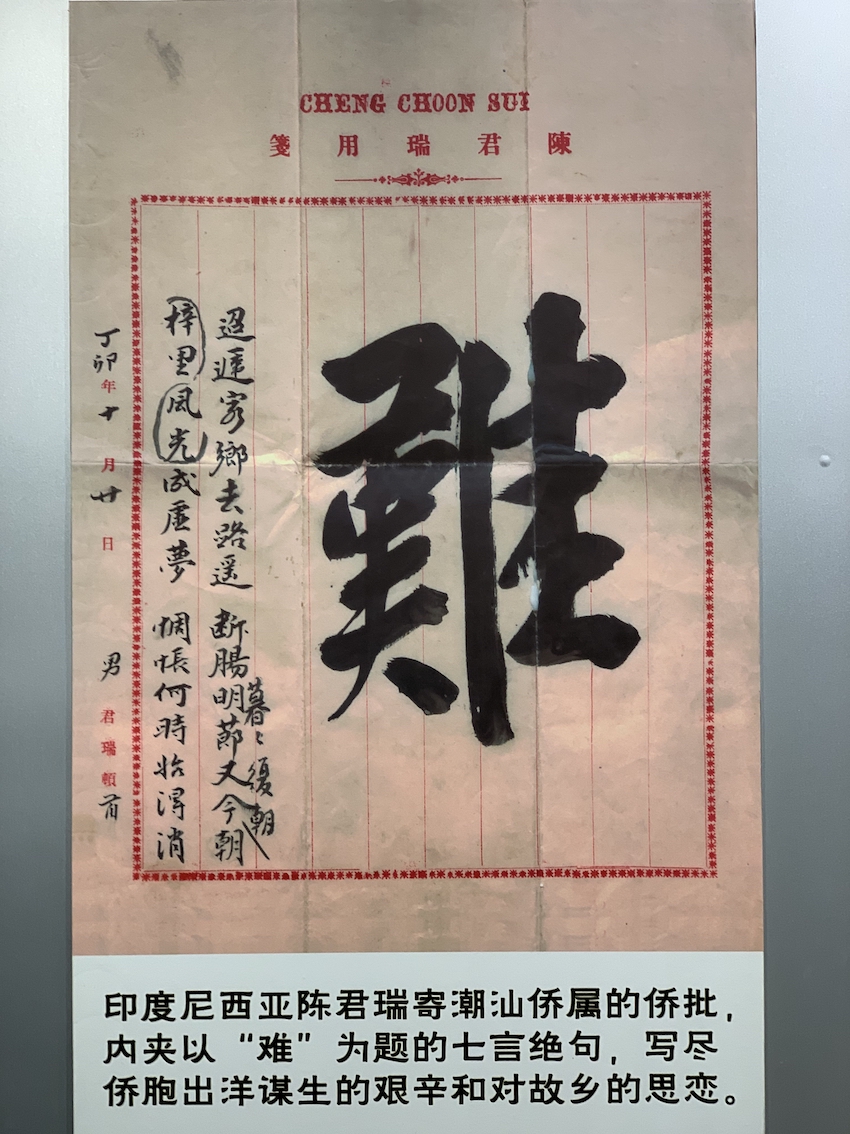

“批一封,銀二元”,早年流傳民間的歌謠唱的就是“信款合一”的僑批。潮汕方言把信叫做批,僑批是海外華僑華人寄給國內僑眷書信與匯款的合稱。

汕頭既是“百載商埠”,也是著名僑鄉。大批潮汕人漂洋過海下南洋謀生,坊間素有“海內一個潮汕、海外一個潮汕”的說法。他們將來之不易的血汗錢托寄回家鄉,贍養父母妻兒及家族中人。一封僑批,夾帶幾許銀元,漂洋過海,輾轉而至,成為僑眷翹首以盼的物質來源和精神寄托。

△陳列在僑批文物館有“難”字的僑批(總臺央視記者段德文拍攝)

僑批博物館內收藏的12萬余封僑批,內容包羅萬象,大到日寇侵華、海外局勢,小到家鄉善事、日常瑣碎,記錄著潮汕人的點滴生活、奮鬥歷程、社會變遷。而僑批所載匯款,不僅支撐著僑眷的生存命脈,也是僑鄉社會的主要經濟來源。

這次考察汕頭期間,習近平總書記動情地說:“華僑一個最重要的特點就是愛國、愛鄉、愛自己的家人。這就是中國人、中國文化、中國人的精神、中國心。中國的改革開放,中國的發展建設跟我們有這麼一大批心係桑梓、心係祖國的華僑是分不開的。”

因僑而立,開放而興

僑胞、僑鄉,是汕頭經濟特區的顯著優勢,也是汕頭改革開放的助推力量。汕頭累計引進外商投資企業5000多家,實際利用外資93.8億美元,其中近九成是僑資。

2014年,汕頭設立華僑經濟文化合作試驗區,成為全國唯一一個以“華僑”為核心概念的國家級發展戰略平臺。一年後,首個以“華僑”為主題的股權交易板塊在試驗區挂牌。這些第一是作為經濟特區的汕頭敢闖敢試的縮影。

△當年潮汕人到海外謀生,出洋所乘的是這種高桅桿的紅頭船。如今紅頭船已成為潮汕人“團結 拼搏 拓展 創新”的精神象徵。(總臺央視記者楊波拍攝)

習近平曾長期在僑務大省福建、浙江工作,對僑情有深入的了解,對僑界有深厚的感情。他多次強調,廣大海外僑胞有著赤忱的愛國情懷、雄厚的經濟實力、豐富的智力資源、廣泛的商業人脈,是實現中國夢的重要力量。

2018年10月考察廣東時,總書記去了同樣是因僑而立的暨南大學。他說,我國有5000多萬海外僑胞,這是我國發展的一個獨特優勢。

△汕頭的標志性雕塑《升騰》,三根頂部鑲有星星標志的金屬桿錯落有致,高聳挺拔,寓意汕頭發展日日上升。(資料圖)

這次在汕頭考察期間,總書記指出,新時期打好“僑”牌,要深入調研、摸清情況,調動廣大華僑的積極性,引進先進技術和高水平產業,揚長避短、久久為功,團結廣大海外華僑共同實現中國夢。

今天的汕頭經濟特區,站在擁有160年開埠歷史的熱土之上,背靠遍布世界的500多萬海外僑胞、華人和港澳臺同胞,不惑之年再出發,書寫汕頭新篇章。

監制堶申勇 趙雪花

主筆堶侯艷

視覺堶陳括

編輯堶王繼陽