[全面打贏三大攻堅戰]精準脫貧向深度發力

題要:要甩窮帽子,先挖窮根子。2018年是脫貧攻堅承上啟下的關鍵之年,要聚焦深度貧困地區攻堅,聚焦特殊貧困人口精準幫扶,聚焦貧困群眾脫貧最急需解決的突出問題,改進幫扶政策舉措,增強貧困群眾獲得感。此外,還應建立穩定脫貧長效機制,防范各類風險,強化資金管理,促進脫貧提質增效——

黨的十九大報告提出,從現在到2020年,是全面建成小康社會決勝期,要突出抓重點、補短板、強弱項,特別是要堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰,使全面建成小康社會得到人民認可、經得起歷史檢驗。

近年來,我國脫貧攻堅取得了決定性進展。下一步,要建立穩定脫貧長效機制,防范各類風險,強化資金管理,促進脫貧提質增效。

減貧成效卓著——

5年來減貧6600多萬人

黃沙漫漫,溝壑縱橫,這里是寧夏西海固。西海固與甘肅的河西、定西並稱為“苦瘠甲天下”的“三西”,是國家14個集中連片特困地區之一。

“以前在老家時,家家都養羊,我家養了30多只。羊把荒坡上的草吃光了,就刨土吃草根。土坡沒了植被,常年幹得冒煙。”同心縣下馬關鎮田園移民新村鎖薇說。幸運的是,幾年前鎖薇和鄉親們按政府的生態移民政策,搬遷到下馬關鎮。如今,鎖薇在有機枸杞出口基地做農活,每年能掙1.5萬元,全家實現了脫貧。

鎖薇是近幾年全國數千萬貧困人口中成功實現脫貧的一位。黨的十八大以來,國家對居住在“一方水土養不起一方人”地區的貧困群眾實施易地扶貧搬遷,堅持搬遷與產業、就業、公共服務同步規劃,確保搬得出、穩得住、能致富,全國共實施易地扶貧搬遷489.6萬人。

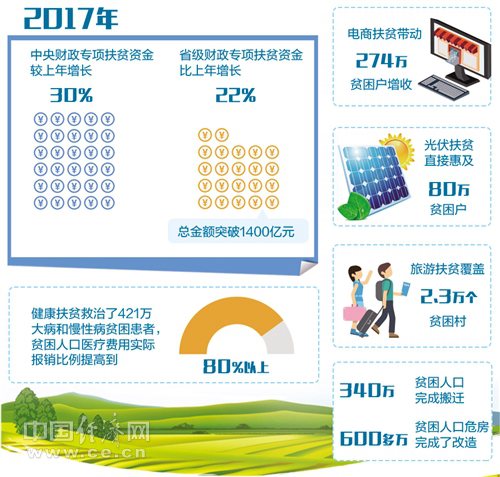

國務院扶貧辦數據顯示,2017年,中央財政專項扶貧資金較上年增長30%,省級財政專項扶貧資金比上年增長22%,總金額突破1400億元。電商扶貧帶動274萬貧困戶增收,光伏扶貧直接惠及80萬貧困戶,旅遊扶貧覆蓋2.3萬個貧困村。340萬貧困人口完成搬遷,600多萬貧困人口危房完成了改造。健康扶貧救治了421萬大病和慢性病貧困患者,貧困人口醫療費用實際報銷比例提高到80%以上。

寧夏回族自治區扶貧辦主任梁積裕告訴記者,黨的十八大以來,寧夏累計減少貧困人口310多萬,貧困發生率從74.8%下降到11.08%,農民人均純收入從126元增加到7505元。

“黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央,把脫貧攻堅擺到治國理政的重要位置,舉全黨全國全社會之力,全面打響脫貧攻堅戰。經過各方面的不懈努力,我國脫貧攻堅取得了決定性進展,5年共減貧6600多萬人,年均減少1300萬人以上。”在日前召開的全國扶貧開發工作會議上,國務院扶貧辦主任劉永富如是說。

任務依然艱巨——

農村仍有3000多萬貧困人口

西藏林芝市巴宜區更章村59歲村民桑傑一家,缺勞力,沒有其他經濟來源,負債8萬余元,2015年12月份被確定為貧困戶。2016年,更章村組織桑傑等7戶貧困農牧民組建藏雞養殖專業合作社,如今桑傑每年分紅收入就超過2萬元。

西藏自治區扶貧辦副主任曾佑志告訴記者,過去兩年間,西藏實施了1500多個產業扶貧項目,直接帶動10萬多人脫貧。

雖然全國精準扶貧形勢喜人,但劉永富坦言,脫貧攻堅面臨的任務仍然十分艱巨。

從總量上看,目前全國農村貧困人口還有3000多萬人。如期實現脫貧攻堅目標,平均每年需要減少貧困人口近1100萬人,越往後脫貧成本越高、難度越大。從結構上看,現有貧困大都是自然條件差、經濟基礎弱、貧困程度深的地區和群眾,是越來越難啃的硬骨頭。在群體分布上,主要是殘疾人、孤寡老人、長期患病者等“無業可扶、無力脫貧”的貧困人口以及部分教育文化水平低、缺乏技能的貧困群眾。在脫貧目標上,實現不愁吃、不愁穿“兩不愁”相對容易,實現保障義務教育、基本醫療、住房安全“三保障”難度較大。

以西藏為例,這里集連片特困地區、民族地區、邊疆地區于一體,是全國貧困發生率最高、貧困程度最深、扶貧成本最高、脫貧難度最大的區域。綜合考慮貧困發生率和經濟社會發展程度,全區認定深度貧困縣44個、深度貧困鄉鎮315個、深度貧困村2440個。

“現在脫貧攻堅的主要難點是深度貧困。”國務院扶貧辦綜合司司長蘇國霞告訴記者,難在以下幾種地區:一是連片的深度貧困地區。像西藏和四省藏區、南疆四地州、四川涼山、雲南怒江、甘肅臨夏等地區,生存環境惡劣,致貧原因復雜,基礎設施和公共服務缺口大,貧困發生率普遍在20%左右。二是深度貧困縣,全國最困難的20%的貧困縣,貧困發生率平均在23%,縣均貧困人口近3萬人,分布在14個省區。三是貧困村,全國12.8萬個建檔立卡貧困村居住著60%的貧困人口,基礎設施和公共服務嚴重滯後,村兩委班子能力普遍不強,四分之三的村無合作經濟組織,三分之二的村無集體經濟,無人管事、無人幹事、無錢辦事現象突出。

攻堅力度加大——

三大轉變實現精準幫扶

前不久閉幕的中央經濟工作會議對精準脫貧工作作出重要部署。會議提出,打好精準脫貧攻堅戰,要保證現行標準下的脫貧質量,既不降低標準,也不吊高胃口,瞄準特定貧困群眾精準幫扶,向深度貧困地區聚焦發力,激發貧困人口內生動力,加強考核監督。

“2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施‘十三五’規劃承上啟下的關鍵一年。精準扶貧、精準脫貧工作將有三大轉變。”劉永富說。

這三大轉變是:由找準幫扶對象向精準幫扶穩定脫貧轉變,由關注脫貧速度向保證脫貧質量轉變,由開發式扶貧為主向開發式扶貧與保障式扶貧並重轉變。

2014年,全國組織80多萬人次進村入戶共識別出12.8萬個貧困村、2948萬貧困戶、8962萬貧困人口,基本摸清了我國貧困人口分布、致貧原因、脫貧需求等信息,建立起了全國統一的扶貧開發信息係統。為確保信息精準,2017年各地又對脫貧真實性開展自查自糾,245萬標注脫貧人口重新回退為貧困人口。各地通過建檔立卡動態調整,把符合標準的貧困人口以及返貧人口全部納入。目前,全國已累計派出43.5萬名優秀幹部到貧困村和基層黨組織薄弱渙散村擔任第一書記,派出277.8萬名幹部駐村幫扶。第一書記和駐村幹部積極幫助群眾出主意幹實事,推動扶貧政策措施落地落實,打通了精準扶貧“最後一公里”。

劉永富表示,2018年脫貧攻堅工作將全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以深度貧困地區脫貧攻堅為重點,以扶貧領域作風專項治理為抓手,以提高脫貧攻堅實效為導向,加大工作力度,強化監督考核。

劉永富透露,中央決定從2018年至2020年持續在全國范圍內開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理。國務院扶貧開發領導小組將2018年作為脫貧攻堅作風建設年,集中力量解決扶貧領域作風突出問題。

“我們將堅持扶貧與扶志扶智相結合,激發群眾內生脫貧動力,加強政策引導、教育引導、典型引導,發揮村規民約作用,注重扶貧與扶志扶智結合,加快補齊貧困群眾‘精神短板’,讓貧困群眾想幹、敢幹、能幹、會幹。我們將重點防范政治風險、經濟風險、道德風險,有效防止脫貧任務不完成不真實,防止有的地方政府打著扶貧旗號大舉發債,防止政策養懶漢,防止以貧為榮。”劉永富說。

曾佑志告訴記者,西藏全區已篩選出城關區凈土、白朗縣蔬菜、南木林縣人工種草、隆子縣黑青稞、林芝藏香豬養殖、貢覺縣阿旺綿羊、芒康縣葡萄、高原特色牧業、班戈縣牧業科技產業合作園區、改則縣物瑪鄉搶古村牧業集體經濟合作社等“十大優秀”扶貧產業。目前,全區已累計開工建設產業扶貧項目1030個,20多萬貧困群眾受益。

不少貧困地區的幹部群眾表示,到2020年,現行標準下貧困人口實現脫貧,貧困縣全部摘帽,解決區域性整體貧困的宏偉目標一定能如期實現。(經濟日報·中國經濟網記者 黃俊毅)