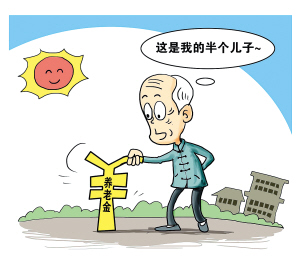

“比我兒子給家用還準時,算是我半個兒子吧。”在談到農村養老保險制度時,佛山市三水區白坭鎮小塘崗村70多歲的鄧彬英和李勝老人如是說。全國老齡辦數據顯示,繼2009年國務院啟動新型農村養老保險制度試點以來,截至今年9月底,1.24億城鄉老年居民按月領取養老金。(11月8日《21世紀經濟報道》)

之所以說算“半個兒”,是因為目前政府每月發給李勝老兩口400元養老金,每年養老金加上田租,二老一年總收入達到7800元,已經可以基本不靠子女養老。李勝老兩口用“半個兒”這一很形象的說法,道出了養老保險制度的現實意義。

但對一項公共政策而言,起到“半個兒”的作用,是遠遠不夠的。好的政策和福利,套用老人的比喻話,應該是“一個兒”。對于養老保險尤其是農村養老保險而言,“兜底兒”的范圍越大,公共福利的惠及面就越大;制度兜底兒的能力越強,公民的福祉水平才越高。那麼,從“半個兒”到“一個兒”的距離究竟還有多遠呢?

應該看到,無論是從政策的完善程度上、覆蓋面上,還是從最終能夠領到手的養老金的多寡上,農村養老保險制度與城市養老保險制度,都相去甚遠。真要讓國民都老有所養,老有所依,在制度和社會福利層面的“半個兒”,顯然是遠遠不夠的。不可否認,由于城鄉生產力發展水平、經濟發展水平、居民收入水平等的差異,才造成了時下這種城鄉分割的社會保障和養老保險制度。

但更應該看到,在當前,越來越多的農村青壯年人口進入城市,據統計,2011年我國進城打工者總數已經超過2.5億,平均年齡為36歲,農村年齡結構越來越老齡化。因此,通過制度的完善、福利水平的“水漲”,來促進農村養老保險的覆蓋率和保障功能的“船高”,已是當務之急。從“半個兒”到“一個兒”的成長,雖然很遠,但必須要上路了。(文/石敬濤 圖/朱慧卿)