張玉勝

“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。”作為中華民族最隆重和最富人情味的新春佳節,剪窗花、貼門神,包餃子,吃年飯,祭祖宗,拜新年,耍龍燈、逛廟會等傳統習俗,為人們辭舊迎新的春節活動平添了歡樂祥和的節慶氛圍,成為炎黃子孫共同的族群記憶和文化積淀。但不知從何時起,這種祈福納瑞的“年味兒”似乎變得越來越淡,“喊累”成為人們對春節的吐槽與嘆息。

當然,越來越淡的“年味兒”感覺,不無歲月流逝和社會變遷的時代印記,比如隨著溫飽問題的消解,人們兒時那種“臘八粥,春節到,穿新衣,戴新帽”的期盼蕩然無存;多彩的娛樂讓人們不再對打陀螺、放風箏和逛廟會等民俗情有獨鐘,移風易俗的現代文明讓春節與帶有祭祀祈禱、求福辟邪等“迷信”色彩的原始創意漸行漸遠;而信息技術的突飛猛進,更讓挨戶拜年、舉家團圓的“年味兒”變得簡單省事兒。

不過,更為關鍵的是,隨著價值多元和物欲橫流思潮的浸染社會,春節的“年味兒”被日趨嚴重的功利思維所扭曲和掏空。比如,銅臭彌漫的拜年“紅包”、水漲船高的“壓歲錢”、攀比炫富的節日宴、不堪負重的人情債等等。原本應該輕松快樂、寄寓親情,富含文化氣息的春節“年味兒”,被日益物化的“錢味兒”和深藏欲望的“俗味兒”所取代,難怪人們會有“過年如過關”、“過節如過劫”的感嘆。

讓純正的“年味兒”回歸春節,既是繼承民族文化傳統、彰顯社會文明進步的發展需要,也是詮釋核心價值取向、契合民眾殷殷訴求的大勢所趨。這就要求人們以“加”、“減”並舉的切實措施,為漸趨異化的“年味兒”去污除腥、撥亂反正。

做加法,就是為被掏空的春節活動填補“文化”的韻味。歡度春節既是千家萬戶的私事,更是事關社會導向的公共活動,政府的主動介入和科學引領不可或缺。各地應按照中辦、國辦《關于做好2015年元旦春節期間有關工作的通知》要求,積極組織開展以年節為主題的形式多樣的文化活動,廣泛開展文化進萬家、文藝界“深入生活、扎根人民”主題實踐活動,加大公共文化設施免費開放力度,組織開展民間文化藝術普及推廣活動,為群眾提供更多體現社會主義核心價值觀要求、人民群眾喜聞樂見的優秀文化產品。

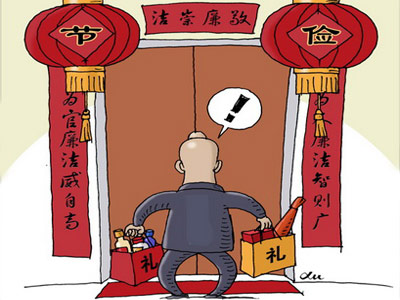

做減法,就是要為不堪負重的節慶活動釋壓減負。質樸、純真“年味兒”回歸,既是亟待舒壓、渴盼輕松的節日體驗,更是與時俱進的生活方式改變。需要政府與社會的相向而行。一方面,各級政府嚴格執行八項規定,堅決杜絕“節日腐敗”,通過禁用公款走訪、送禮、宴請、旅遊和參與高消費娛樂健身活動,以及嚴查利用婚喪喜慶斂財、受賄等違法違規行為的實際行動為社會示范;同時,我們每個社會成員也要自覺改變思想觀念,拒絕隨波逐流,敢于叫板拜金、炫富和相互攀比等不良社會風氣,主動為質樸、純真的“年味兒”身體力行、增光添彩。